«Зарплаты» русской армии в годы Первой мировой войны. Жалование в царской армии Жалование офицеров и солдат царской армии

Основным видом офицерского довольствия в русской армии являлся оклад денежного содержания, который состоял из штатного жалования офицера, столовых и добавочных денег. Штатное жалование назначалось, как правило, в зависимости от чина, и только в некоторых учреждениях офицерам и генералам, замещающим административные должности, оклады назначались в зависимости от занимаемой должности. Врачам (в том числе ветеринарным) жалованье, столовые и добавочные деньги выплачивались в зависимости от должности, присвоенного им разряда и стажа работы, а военным чиновникам – от занимаемой должности и стажа.

В отдаленных местностях (Туркестанский военный округ, Омская, Иркутская, Архангельские губернии, Приморский край, Сахалин, Камчатка и Якутия) офицерам, чиновникам и военным врачам назначались усиленные оклады. Такие же оклады получали врачи, работающие в клиниках нервно- и душевнобольных, слушатели военных академий и офицерских школ, постоянный состав офицерских школ, а также военнослужащие воздухоплавательных и авиационных частей.

С 1909 года строевым офицерам начали выплачивать так называемые добавочные деньги в зависимости от звания. Так, обер-офицеры получали добавочные деньги за выслугу лет за 4 года службы в строю, а штаб-офицеры – за 5. При этом подполковники получали их, если общая сумма получаемого жалования, столовых и добавочных денег не превышала 2400 рублей, а полковники – 2520 рублей.

Столовые деньги, в отличие жалования и

добавочных денег, назначались в зависимости не от чина, а от занимаемой

должности. Гвардейские офицеры получали оклад жалования на одну ступень выше

имевшегося чина (т.е. капитан гвардии получал как полковник армии). Кроме того,

они получали ежегодную прибавку в размере половины оклада жалования по табелю

1859 года. Вычеты из окладов жалования и столовых денег были фиктивными и

оплачивались из так называемых специальных надбавок к окладам и столовым

деньгам. Они составляли:

- из оклада

жалования: 6% – в эмеритальную кассу, 1,5% – на медикаменты и 1% – на

госпиталь,

- из столовых

денег: 6% – в эмеритальную кассу и 2% – в инвалидный капитал.

С июля 1912 года летчикам и личному составу армейской авиации было установлено добавочное денежное содержание. Так, летчики-офицеры получали дополнительно 200 рублей в месяц, а подпрапорщики и унтер-офицеры – 75 рублей в месяц.

В воздухоплавательных частях

выдавались следующие доплаты:

- командиру

дирижабля – 150 рублей,

- помощнику

командира и старшему механику – 90 рублей,

- младшему механику

– 60 рублей,

- мотористам из

нижних чинов – 30 рублей.

Остальным нижним чинам выплачивалось по одному рублю за каждый день полетов. Начисление указанных добавочных денег начиналось со дня первого вылета и производилось 6 месяцев в году, при условии налета не менее 10 часов в месяц.

Имелись и разнообразные дополнительные выплаты, например, в некоторых отдаленных местностях офицеры получали дополнительные особые суточные деньги. Кроме того, суточные были положены в мирное время при походе продолжительностью более 3-х суток в составе части, в период командировок, лагерных сборов и т.п. В военное время вместо суточных выплачивались порционные деньги, которые подразделялись на полевые порционные (непосредственно на театре военных действий) и походные порционные и зависели от занимаемой должности.

Кроме постоянных выплат в отдельных случаях офицеры получали единовременные денежные выплаты – на пошив обмундирования, покупку коня и седла, приобретение холодного оружия и снаряжения, за окончание курса академии по 1 разряду, при убытии офицера для прохождения дальнейшей службы в отдаленные местности, при объявлении мобилизации и т. п.

Все генералы и офицеры имели право на получение казенной квартиры, а в случае невозможности ее предоставления – квартирные деньги на наем квартиры. Кроме того, полагались деньги на отопление, освещение квартиры и содержание конюшни. Размер выплат зависел от разряда местности. Все местности Российской Империи подразделялись на 9 разрядов. К 1-му относились наиболее дорогие города – Санкт-Петербург, Москва, Киев, Одесса, Владивосток, а к 9-му – мелкие уездные города и местечки.

Деньги на наем конюшни, а также фуражные генералам и офицерам выплачивались в том случае, если им по службе полагалась лошадь. Форму одежды офицеры приобретали за свой счет, что серьезно сказывалось на бюджете офицера ввиду ее дороговизны. Форма мирного времени подразделялась на парадную, обыкновенную, служебную и повседневную, а в гвардии – дополнительно бальную парадную и повседневную. Форма мирного времени каждого рода и вида войск, а иногда и для каждой части и учреждения имела свои отличительные особенности. Форма же военного времени была в основном унифицирована и носилась как на ТВД, так и в частях, подготовленных для отправки на фронт, а в мирное время – на учениях, маневрах и лагерных сборах.

Стандартный комплект формы военного

времени включал:

- походный китель

(в летнее время) или мундир защитного цвета,

- шаровары

укороченные защитного цвета (в кавалерии и у казаков – темно-синего цвета),

- сапоги высокие,

кому положено – со шпорами,

- фуражка суконная

защитного цвета или папаха мерлушковая серая,

- пальто, башлык,

наушники и перчатки.

При этой форме полагалось иметь шашку на поясной или плечевой (в кавалерии) портупее, наган в кожаной кобуре (или пистолет разрешенной марки), бинокль и офицерскую сумку.

Габриэль Цобехия

|

4. Денежное довольствие военнослужащих, его изменения в годы войны В годы мировой войны на содержание военнослужащих расходовалась значительная часть сметы военного ведомства — примерно 40 проц. По сравнению с прошлыми войнами этот показатель несколько снизился (раньше — три четверти) ввиду усиления технического оснащения армии и соответственно роста затрат на приобретение оружия и техники, их содержание и эксплуатацию. Вопросам денежного довольствия военнослужащих придавалось исключительно большое значение, они нередко освещались в печати, обсуждались предложения по изменению оплаты службы военнослужащих. |

В повестке дня Государственной Думы не раз эти вопросы служили предметом острых дебатов. Профессор интендантской академии Ф. А. Макшеев писал: «Правильное решение вопроса о размере денежного содержания офицеров и военных чиновников весьма важно. От этого в значительной степени зависит благоприятное разрешение вопросов комплектования вполне подходящим личным составом. Военная профессия не должна оплачиваться хуже других профессий государственной службы. Военная карьера не должна быть менее привлекательной, чем другая карьера» .

Денежное довольствие офицерского состава делилось на постоянные отпуска и выплачиваемые в особых случаях. К постоянным выплатам относились: жалованье, деньги столовые, квартирные, фуражные, на наем прислуги, представительские. Выплачиваемыми в особых случаях считались путевое довольствие, единовременные выдачи, вознаграждения, добавочное жалованье за ордена и др.

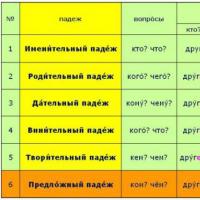

Размер жалованья, как и прежде, определялся подавляющему большинству офицеров и генералов согласно их воинскому званию (таблица 1). Упоминавшийся уже профессор Ф. А. Макшеев в том же труде отмечал преимущества этого правила. «Оклад по чину,— писал он,— это подчеркивает значение чина, что в военном быту очень важно, так как чины определяют взаимоотношения военных... Главную составную часть содержания офицеров, где бы они ни служили, должно составлять жалованье по чину. Чину должно быть дано подобающее значение, иначе он утрачивает смысл, к нему теряется уважение». Генералам и офицерам на административных должностях жалованье устанавливалось соответственно занимаемым должностям с указанием их в штатах, причем размер этого жалованья был ниже, чем по чину.

Таблица 1

Размер денежного довольствия генералов и офицеров с 1859 года по 1917 год

(в руб. в год)

Некоторые генералы и офицеры имели право на получение «усиленных», т. е. увеличенных окладов, в том числе за службу в отдаленных местностях (в военных округах: Петербургском, Казанском, Кавказском, Туркменском, Омском, Иркутском, Приамурском), а также слушатели военных академий и офицеры постоянного и переменного состава офицерских школ.

Особые привилегии сохранялись за службу в гвардии, офицерам гвардейских частей оклад по чину определялся выше на одну ступень своего звания (например, подпоручику — как поручику).

В военной печати в предшествующие войне годы широко обсуждался вопрос об увеличении окладов офицерам, он рассматривался в Государственной Думе. Признавалось явно невысокое материальное обеспечение офицеров войск. «Вопрос о содержании, достаточном для приличного офицерского звания существования, является одним из серьезных в устройстве офицерского быта. В наиболее трудном материальном положении — офицерский состав строевых частей» .

По заключению начальника Генерального штаба, главной причиной 50—60-процентного некомплекта офицеров в некоторых частях войск после русско-японской войны являлось недостаточное их обеспечение. Военное министерство заботилось о том, чтобы создать для офицерского состава такие жизненные условия, при которых забота о хлебе насущном отпала бы, и они целиком отдавали все свое время служебной работе. С этой целью денежное содержание офицеров войск было повышено двумя способами.

Первый из них. С января 1909 года увеличивается оклад жалованья путем выдачи строевым офицерам, проходившим службу в строевых частях и управлениях, особых «добавочных денег» соответственно чину: полковнику и подполковнику — 480 руб. в год, капитану —360 руб., штабс-капитану — 300руб., поручику — 240 руб., подпоручику — 180 руб., прапорщику — 120 руб.

Второй способ. Введены такие же деньги за длительное пребывание в одном и том же воинском звании. Дело в том, что на материальном положении офицеров отрицательно сказывалось медленное продвижение по службе, поскольку в этом случае не могло быть присвоено очередное воинское звание. Как отмечал генерал А. А. Брусилов, процент вакансий на должности командиров отдельных частей был очень мал и поэтому подавляющее большинство офицеров армии увольнялось по возрасту в звании капитана или подполковника. Невольно армейские офицеры апатично смотрели на свою долю . Чтобы в некоторой мере ограничить неблагоприятное влияние пребывания офицеров длительное время в одном и том же звании, вводится дополнительная прибавка к жалованью офицерам, проходившим службу в строевых частях, с учетом выслуги в определенном звании (штабс-капитану и капитану после 4-х лет пребывания в этом звании — 120 руб. в год, подполковнику и полковнику после 5 лет соответственно — 180 руб. в год).

Таким образом, командир батальона, подполковник, мог получить в год к окладу жалованья в 1080 руб. дополнительно 660 руб. (480 + 180), а командир роты, капитан, к 900 руб.— 480 руб. (360 + 120).

По утверждению начальника Генерального штаба, меры по увеличению денежного содержания не могли не сказаться положительно на пополнении и качестве корпуса офицеров, в последние годы перед войной очень много молодых людей с высшим образованием поступило на военную службу .

Дополнительные постоянные прибавки к жалованью полагались офицерам, проходившим службу в отдаленных местностях. Размер их зависел от места расквартирования воинской части и продолжительности непрерывной службы офицера в отдаленных краях. При назначении на службу в эти края выплачивалось также пособие на подъем и обзаведение, размер которого определялся согласно семейному положению и пункту новой службы офицера.

Добавочное денежное содержание перед войной было введено офицерам летчикам, причем ежемесячно и в довольно крупной сумме (200 руб.). Правда, оно могло выплачиваться не более шести месяцев в году и лишь в те месяцы, когда они находились в воздухе определенное количество часов. На таких же основаниях предусматривалось дополнительное содержание членам экипажей аэростатов.

Столовые деньги выплачивались офицерскому составу от командира роты включительно и выше, размер их устанавливался по занимаемой должности. Особенно большие суммы столовых денег продолжали получать генералы и командиры полков. По некоторым должностям были установлены «усиленные», т. е. повышенные оклады столовых денег, в том числе по должностям военно-окружного управления, корпусного и дивизионного интендантства.

Младшим офицерам, командирам взводов, столовые деньги не полагались. Возмещение расходов на питание им производилось таким же путем, как и в прошлом столетии.

Квартирные деньги продолжали выплачивать офицерам, которым не были предоставлены казенные квартиры. Размер их зависел от места проживания (населенным пунктам присваивался один из 8-ми разрядов) и звания офицера. Для примера, размер квартирных денег был таков: в местности по 1-му разряду ротному командиру причиталось 544 руб. в год (при жалованьи 900 руб. в год), генерал-майору — 1666 руб. в год, в том числе на наем квартиры — 1332 руб. (при жалованьи 1800 руб.).

Таблица 2

Размер квартирных денег генералам и офицерам в 1913 году

(в руб. в год)

Фуражные деньги на прокорм лошади выплачивались генералам и офицерам, которые обязаны были иметь собственных верховых лошадей.

Перечень должностных лиц, которым положены представительские деньги, определялся штатами и распоряжением военного министра. В войсках эти деньги в течение ряда лет полагались: командиру корпуса — 1500 руб. в год, командиру дивизии — 1500 руб. и командиру бригады — 1200 руб.

К денежным отпускам офицерскому составу, выплачиваемым в особых случаях, относилось путевое довольствие . Оно включало прогонные деньги на оплату проезда (в том числе на лошадях) в связи с определением на службу, переводами, командировками. Например, генерал-лейтенанту, командиру дивизии, оплачивали проезд на 12-ти лошадях, полковнику — на 5-ти. Вместо «прогонов» разрешалось, по желанию военнослужащих, получать проездные документы на проезд по железной дороге . Суточные деньги подразделялись на командировочные, лагерные, походные и караульные. Они выплачивались: командировочные — при служебных командировках, лагерные — за время пребывания в лагерях, походные — за время передвижения в составе войск и подвижных сборов, караульные — за время несения караульной службы.

Единовременные выплаты предусматривались различным группам военнослужащих. Представляет интерес материальное поощрение обучения в военных академиях и первичного производства в офицеры. При зачислении на первый курс академии офицерам выдавалось пособие на книги и учебные припасы — 140 руб., при переводе на следующие курсы — по 100 руб., по окончании академии — годовой оклад содержания. При первичном производстве в офицеры полагалась выплата единовременного пособия на обзаведение в сумме 300 руб., а окончившим военные училища — дополнительно на покупку лошади и седла .

Награды, вознаграждения за отличную службу выплачивались в виде добавочного жалованья офицерам за заслуги и обстоятельства службы. Некоторым оно выдавалось в течение всей воинской службы ежемесячно, независимо от занимаемой должности и получаемого оклада, в том числе и с повышением оклада при назначении на другую должность. Другим добавочное жалованье назначалось лишь на определенный период, который указывался при оформлении документально этого жалованья.

Прибавочное жалованье в связи с награждением военнослужащих военным орденом или медалью назначалось из оклада по тому званию, в котором состоял военнослужащий на день совершения подвига. Кавалерам 4-й степени выплачивалась одна треть годового оклада, 3-й степени — две трети, 2-й степени — полный оклад, 1-й степени — полтора оклада.

В 1912 году в «Интендантском журнале» изложена история развития системы денежного содержания офицеров в течение полустолетия, начиная с 1859 года, когда установлен новый табель окладов офицерского жалованья.

За 50 лет больше всего увеличилось денежное содержание командиров рот, батальонов и младших офицеров (примерно в 3 раза), у командиров полков и дивизий оно возросло в 1,6—1,8 раза. Правда, следует иметь в виду, что база исчисления этого увеличения была совершенно несравнима: оклады младших офицеров были гораздо ниже окладов старших офицеров, особенно генералов.

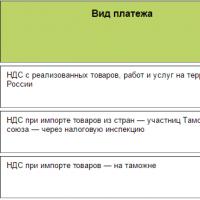

Многие положения о денежном довольствии военнослужащих в мирные годы были сохранены и на военное время. Вместе с тем в денежное довольствие военнослужащих войск действующей армии были внесены немалые изменения .

Прежде всего следует отметить, что весь офицерский состав получал увеличенный оклад жалованья в тех размерах, которые установлены в 1899 году. Как и в прошлые войны, выплачивались «порционы», чтобы учесть особые условия и дороговизну походной жизни. По своему назначению они делились на походные — со дня мобилизации и полевые — за время пребывания на театре войны (полевые в два раза больше походных). Каждой офицерской должности приказом военного министра присваивался разряд, согласно которому устанавливалась сумма порционных денег. Максимальный их размер — 20 руб. и 10 руб. в день (командиру корпуса), минимальный — 2 руб. 50 коп. и 1 руб. 25 коп. (командиру взвода), т. е. разница в размерах по этим должностям — в восемь раз.

Среди единовременных пособий в первую очередь следует отметить военно-подъемные деньги, которые полагались офицерскому составу на обзаведение предметами, необходимыми для похода (походной одеждой, снаряжением). Их размер был установлен в зависимости от чина (генералам — 250 руб., штаб-офицерам — 150 руб., другим офицерам — 100 руб.). Военно-подъемные деньги выплачивались в двойном, полуторном и обыкновенном размерах. Перечень должностей, исполняя которые военнослужащий имел право на получение увеличенного пособия, утверждал военный министр. В двойном размере, например, получали строевые командиры в войсках, в полуторном — в штабе фронта и армии.

Ряд единовременных пособий был предусмотрен ввиду того, что офицеры обязаны были иметь собственных лошадей, повозки. В связи с этим полагалось пособие на обзаведение лошадью, приобретение перевозочных средств (экипажа или повозки) , сбруи, седел, вьюков.

Небезынтересно отметить, что на фронте по материальному обеспечению была выделена группа лиц высшего командного состава, которым установлены существенные преимущества в денежном довольствии. Сделано это было путем введения добавочных денег в очень крупных суммах. Так, Главнокомандующий армиями фронта получал в год этих денег в сумме 12 тыс. руб., командующий армией — 8 тыс., главный начальник снабжения армий фронта — 5700 руб. Помимо этого, этим же лицам предусматривались в повышенных размерах столовые деньги. Главнокомандующему армиями фронта они полагались в размере всей суммы добавочных денег, командующему армией — их половины.

Представляет определенный интерес денежное обеспечение раненых военнослужащих и оказавшихся в плену.

По прибытии в лечебное учреждение военнослужащий представлял на имя начальника учреждения письменное заявление с указанием всех видов денежного довольствия, которые он получал ко времени убытия из воинской части. В нем он сообщал также, какая часть денежного довольствия выплачивалась его семье. Кроме жалованья и столовых денег, офицерский состав получал суточные деньги: в госпитале — 75 коп. в сутки, при лечении на собственной квартире — 1 руб. в сутки.

Офицерам, раненым или заболевшим на ТВД, выдавалось пособие с целью оказания помощи, так как при выходе из лечебного учреждения они временно могли оказаться в затруднительном материальном положении. Размер пособия определялся в зависимости от различных обстоятельств и семейного положения в пределах: для генералов и полковников — от 200 до 300 руб., штаб-офицеров — от 150 до 250 руб., прочих офицеров — от 100 до 200 руб., нижних чинов — от 10 до 25 руб. Согласно правилам выдачи пособий раненым, оно выплачивалось за счет средств военного фонда, а решение о его размере принимал начальник Главного штаба.

Раненые офицеры, которые на фронте лишились части своего имущества, могли претендовать на пособие в сумме не более полагавшихся военно-подъемных денег. На фронте такое решение принимал командир корпуса, а в тылу, в случае эвакуации офицеров ввиду ранения или болезни,— командующий войсками военного округа.

Пособие с цепью оказания материальной помощи могло быть назначено и семье военнослужащего, глава которой был убит, умер от ран или болезни или безвестно отсутствовал.

При убытии из лечебного учреждения на фронт единовременные пособия военного времени выплачивались не один раз, а при каждом возвращении в действующую армию из лечебного учреждения.

Офицерам, оказавшимся в плену, если они не были на военной службе у неприятеля, по прибытии из плена выплачивалось жалованье за все время нахождения в плену (с зачетом выданного семье). Семьям пленных офицеров выплачивалась половина его жалованья и столовых денег, квартирные деньги в полном размере и, кроме того, пособие на наем прислуги, если оно положено было офицеру перед пленением.

Денежное довольствие нижних чинов (военнослужащих срочной и сверхсрочной службы). Срочнослужащие находились на полном бесплатном казенном содержании (помещение, продовольствие, одежда и прочие услуги). Им отпускалось незначительное денежное жалованье, которое главным образом предназначалось для того, чтобы предоставить им необходимые карманные деньги на покрытие тех небольших потребностей, на которые не отпускались казенные деньги.

Оклад жалованья нижним чинам срочной службы был основным и усиленным (в отдаленных местностях и на ТВД), годовой размер их определялся по воинскому званию.

Таблица 3

Армия была заинтересована в сверхсрочнослужащих, поэтому сделать их службу заманчивой стремились и с помощью достаточного обеспечения из казны. Оклад жалованья им устанавливался по шкале окладов военнослужащих срочной службы, но для повышения их материального положения с целью заинтересованности в военной службе им выплачивалось:

добавочное жалованье (ежегодно от 280 до 400 руб. в зависимости от звания и продолжительности службы);

единовременное пособие за два года службы — 150 руб., за десять лет: прапорщикам — 100 руб., унтер-офицерам — 500руб.;

квартирные деньги в размере половины от норм для офицерского состава;

пенсия за 15 лет службы в размере 96 руб. в год.

Следует отметить одно обстоятельство, характеризующее денежное довольствие не с лучшей стороны. Речь идет об обязательных, в очень больших размерах, вычетах из денежного довольствия. Перечень этих вычетов высылался во все военные училища перед выпуском в офицеры, чтобы они, молодые офицеры, знали, какие расходы их ожидают с первых шагов службы в полку.

В гвардии и некоторых других частях удержания были исключительно чрезмерными. Здесь офицеры должны были жить не на жалованье, а на собственные доходы. Поэтому и комплектовались офицерами эти части молодежью из высших слоев общества, привилегированных классов.

Перечень обязательных вычетов доходил более чем до двух десятков, в том числе: в офицерский заемный капитал, офицерское собрание, на устройство полковых праздников, товарищеских и лагерных обедов, случайные вычеты (на подарки и проводы), вступительный взнос молодых офицеров по прибытии в полк и др. Нормальными считались удержания примерно 400 руб. в год, а в «полках широкой натуры» они доходили до 780 руб. и даже больше 1000 руб. и тогда почти все жалованье младших офицеров оказывалось в вычтенных суммах . На заседании Государственной Думы приводился пример удержаний у одного подпоручика в 1906, 1907 и 1908 годах. В одном месяце было удержано все жалованье, в другие месяцы ему оставалось от одного до восьми рублей. Такое положение с удержаниями из денежного довольствия считалось «тяжелой язвой офицерского быта» .

Банкет в полковом офицерском собрании

Конечно, на фронте далеко не все денежные выплаты оказались оправданными с точки зрения достижения боевых успехов. Генерал А. А. Брусилов, командующий армией, свидетель-ствует, что в войну формировались партизанские отряды по образцу Отечественной войны 1812 года, причем строго выдерживался шаблон того времени, хотя условия для действий партизан в мировую войну были совершенно другими. В частности, неприятельский фронт был сплошным и воздействовать партизанам на его коммуникации, как в 1812 году, не было никакой возможности. С горечью А. А. Брусилов заключает, что в конце концов весной 1916 года партизаны были расформированы, не принеся никакой пользы, а стоили они громадных денег .

Таблица 4

Цены на продовольственные и промышленные товары

с середины XVIII века до начала XX века

Примечание: цены приведены в копейках.

5. Новый пенсионный устав 1912 года. Организация обеспечения семей погибших воинов

В период русско-японской войны и после ее окончания в печати не раз обсуждались вопросы пенсионного обеспечения офицеров и их семей. Отмечались такие крупные недостатки, как назначение пенсии лишь при наличии не менее 25 лет выслуги, резкая разница в размерах пенсий (за 25 лет — 50 проц. жалованья, а за 35 лет — полный оклад). Офицеры предлагали «дать армии хороший пенсионный устав... Выслуга пенсии должна начинаться уже после десяти лет службы и затем за каждый последующий год следует прибавлять известную долю до тех пор, пока не будет выслужен полный оклад. Такой пенсионный устав даст возможность в каждый данный момент, без всякого сострадания, удалять из армии непригодных для нее офицеров. При теперешнем же порядке, когда выслуга пенсии начинается лишь после 25 лет, поневоле приходится терпеть на службе и неподходящий элемент» .

С 1827 по 1912 год, т. е. на протяжении 85 лет, пенсии назначались по пенсионному уставу 1827 года, подвергавшемуся критике за то, что пенсионное обеспечение недостаточно было увязано с прохождением службы и денежным содержанием генералов и офицеров.

С целью устранения несовершенства этого устава, после окончания войны с Японией, введены в действие «Временные правила о добавочных пенсиях», которые были распространены на строевых офицеров. Путем выплаты этих пенсий стремились добиться не только увеличения размера пенсии, но и создания условий для омоложения офицерского корпуса армии. По свидетельству генерала А. И. Деникина, до начала мировой войны имевшего немалый стаж службы в войсках, в результате этих изменений в пенсионном обеспечении, а также новых аттестационных правил и проверки знаний старших офицеров, начался как добровольный уход офицеров из армии, так и их «принудительное отсеивание». В течение 1906—1907 гг. было уволено и заменено от 50 до 80 процентов начальников, от командира полка до командующего войсками округа .

Временными правилами вводилось новое, довольно разумное, правило назначений пенсии. Право на пенсию по последнему званию и должности обусловливалось пребыванием в них не менее двух лет. Установлено это было с целью пресечь стремление к получению высшей должности и чина только для того, чтобы немедленно по получении повышения выйти в отставку. Временные правила применялись до 1912 года, а затем они были включены в новый устав.

В уставе 1912 года предусмотрено увеличение размера пенсий, они в большей мере поставлены в зависимость от денежного содержания, особенностей и стажа военной службы. Самым важным изменением, приведшим к увеличению пенсий, явилось их исчисление не только от окладов жалованья, как это было в течение столетия, но и столовых, и добавочных денег. Имея в виду, что размер последних у генералов и офицеров был довольно значительным, размер пенсий существенно возрос. Принятие нового пенсионного устава, который ощутимо сказался на положении пенсионеров, считалось, наряду с повышением денежного довольствия, одной из крупных мер накануне войны в общей системе мероприятий по улучшению материального обеспечения военнослужащих.

Право на пенсию из государственной казны имели генералы, офицеры и их семьи . Размер пенсии исчислялся от окладов жалованья (основных или «усиленных»), столовых и добавочных денег. За выслугу 25 лет полагалось 50 проц. окладов; за каждый год, прослуженный сверх 25 лет, размер пенсии увеличивался на три процента (до 35 лет). Полная пенсия считалась за выслугу 35 лет в размере 80 проц. окладов. Были установлены максимальные и минимальные размеры пенсий: 7000 руб. и 300 руб. в год. Оклады содержания при назначении пенсии определялись по последним перед увольнением чину или должности, а при выслуге в них менее двух лет — по предпоследнему.

Предусматривалось льготное исчисление выслуги лет на пенсию, в том числе службы в действующей армии, дисциплинарных частях, отдаленных местностях, на должностях летчиков и учебно-воспитательного персонала, время командировок в районы, пораженные чумой. Наибольшее увеличение пенсионного стажа давала служба в Порт-Артуре за время осады крепости и нахождение в чумном районе, когда один месяц засчитывался за двенадцать.

При увольнении военнослужащих по болезни или ранению сокращался обязательный срок выслуги на пенсию, а инвалидам первой группы пенсия назначалась в размере полного годового оклада содержания. По особым правилам назначались пенсии летчикам, увольняемым в отставку по болезни. Им полагалась пенсия при небольшом стаже военной службы.

Можно отметить немалые преимущества в пенсионном обеспечении военнослужащих, проходивших службу в отдаленных местностях. Они имели три вида льгот: увеличенный размер пенсии, назначение ее из «усиленного» оклада жалованья, льготное исчисление выслуги лет (два дня за три, три за четыре, четыре — за пять в зависимости от районов местности).

Были предусмотрены преимущества и ряду других лиц при назначении пенсий. Не военный министр, а лично царь назначал в повышенном размере пенсии министру, членам военного совета и Комитета о раненых, командующим войсками военных округов, корпусным командирам, начальникам главных управлений министерства и семьям всех этих лиц. Дополнительные ежемесячные выплаты, которые полагались награжденным Георгиевским крестом или медалью, прибавлялись к пенсии при ее назначении. Решением царя назначались персональные пенсии. Например, в 1916 году вдове погибшего полковника, матери трех погибших сыновей-офицеров, награжденных орденом Святого Георгия, пенсия была назначена в сумме 3000 руб. в год.

Пенсионное обеспечение офицерского состава за счет средств эмеритальной кассы осуществлялось таким же поряд-ком, как и раньше. Размер пенсий зависел от двух факторов: продолжительности членства в кассе и стажа военной службы. Существовало понятие «полного оклада пенсий», равного окладу жалованья, а с 1912 года — сумме жалованья, столовых и добавочных денег. В таком размере пенсия назначалась при стаже военной службы и членства в кассе свыше 35 лет. При меньших показателях размер пенсии устанавливался в долях полного оклада пенсии.

Таблица 5

Размер пенсии из эмеритальной кассы

Напрашиваются три важных вывода из правил назначения пенсии за счет средств эмеритальной кассы. Первое — ее могли получать лишь офицеры и генералы со стажем военной службы не менее 25 лет. При таком же стаже назначалась пенсия и из Государственного бюджета. Офицерам, состоявшим членами кассы довольно продолжительное время и платившим взносы, но не прослужившим в армии 25 лет, пенсия из эмеритальной кассы не назначалась. Второе — пенсия, равная окладам денежного содержания, предусматривалась при стаже военной службы свыше 35 лет. При такой службе назначалась и полная государственная пенсия (80 проц. содержания). Продолжительная воинская служба, таким образом, стимулировалась высокими размерами пенсий из двух источников. Третье — право на получение пенсии наступало лишь при 20-летнем пребывании в членстве. Без этого условия даже более чем 25-летняя воинская служба не предоставляла возможности пользоваться капиталом кассы. Такое дополнительное требование было введено в связи с ухудшением финансового положения кассы, оно ограничивало число обращавшихся за помощью и в то же время стимулировало вступление в членство кассы.

В 1917 году в печати опубликован отчет о денежных оборотах эмеритальной кассы военно-сухопутного ведомства, в котором подведены итоги ее 50-летней деятельности. За эти годы назначено пенсий около 85 тысячам лиц, из них более половины являлись военнослужащими. На январь 1915 года значилось около четырех десятков тысяч пенсионеров. Показательно, что касса к 1915 году увеличила свой капитал до 111 млн. рублей, 93 проц. которого хранилось в процентных бумагах, приносящих устойчивый доход. Другой постоянный источник кассы — взносы из денежного довольствия военнослужащих составлял меньше этого дохода. Прибыль от процентных бумаг позволяла с лихвой покрывать все расходы. В 1914 году, например, эти расходы были в четыре раза меньше, чем поступления от процентных бумаг. Однако, в связи с продолжающейся войной, ожидалось увеличение числа лиц, которым полагалось обеспечение из кассы и ухудшение в связи с этим ее благополучного финансового положения .

Военнослужащим и их семьям в предвоенные годы и годы войны продолжала оказываться помощь за счет средств Комитета о раненых, доходами которого служили, как и раньше обязательные отчисления учреждений и организаций, добровольные пожертвования и проценты за хранение инвалидного капитала в кредитных учреждениях. Анализ данных, характеризующих состояние и использование средств комитета накануне войны, позволяет сделать следующие выводы .

Во-первых, стабильный остаток инвалидного капитала достиг крупной суммы — свыше 61 млн. руб., он объединял несколько десятков отдельных капиталов разных наименований (целевых пожертвований).

Во-вторых, заметно возросло число лиц, которые были взяты под покровительство Комитета о раненых. Лишь получающих пенсии насчитывалось свыше 100 тыс. человек да выплачивались пособия более трем десяткам тысяч.

В-третьих, основная часть инвалидного капитала расходовалась на выплату пенсий (свыше 80 проц.), т. е. с целью оказания регулярной помощи. Получение военнослужащим или членом его семьи ежемесячной пенсии способствовало стабильности их материального положения, а назначение пенсий пожизненно либо на продолжительное время гарантировало их постоянное материальное обеспечение. Помощь за счет инвалидного капитала служила хорошей материальной поддержкой военнослужащих или их семей, так как размер пенсии мог составлять половину и более их окладов жалованья.

В-четвертых, расширился перечень оказываемой помощи и услуг за счет средств инвалидного капитала (около двух десятков). Особенно следует выделить милосердную заботу Комитета о детях погибших военнослужащих. На них выделялись весьма многоцелевые суммы, в том числе на их содержание в детстве, обучение в средних и высших учебных заведениях и на другие надобности.

В годы войны были приняты меры к наиболее быстрому денежному обеспечению семей погибших воинов .

Членам семей офицеров, ушедших на войну, выплачивалось все полностью или часть денежного довольствия военнослужащего (жалованье и столовые деньги), согласно заявлению военнослужащего, а также квартирные и деньги на наем прислуги.

Если семья военнослужащего оставалась проживать в воинской части, в которой проходил службу глава семьи, то денежные выплаты семье производились по распоряжению командира этой воинской части (по ассигновке на казначейство). Если же семья проживала не в пункте расположения части или же воинская часть убыла на фронт, то забота о семьях лежала на уездных воинских начальниках. Воинские части высылали этим начальникам, на территории уезда которых семьи будут проживать, удостоверение на право получения части денежного содержания главы семьи, а также квартирные деньги и на наем прислуги. Удостоверение высылалось только один раз и заменялось в случае необходимости увеличить, уменьшить или вовсе прекратить выдачу указанных видов денежного довольствия семье (по случаю изменения служебного положения военнослужащего, оставления службы, смерти).

На основании этих удостоверений уездный воинский начальник выдавал семье ежемесячно аттестат на получение положенных денег из местного казначейства, который оставался в казначействе, а потом высылался в контрольный орган. Все сообщения по замене удостоверений или прекращении их действия делались по телеграфу.

Если не было вестей от военнослужащего, неизвестна его судьба, то семье выплачивалось «временное денежное довольствие», слагаемое из одной трети окладов денежного содержания (жалованья и столовых денег) и полных норм на наем прислуги денег. По назначении пенсии выплата семье этого довольствия прекращалась и производился перерасчет. При этом семье полагалась доплата, если пенсия оказалась больше временного довольствия. Если же наоборот, пенсия назначена в меньшем размере, чем выплачивалось это довольствие, то удержание с семьи не производилось .

С целью сокращения периода выплаты временного денежного довольствия семье офицера, более быстрого оформления пенсии было принято решение о назначении условных или временных пенсий. Для окончательного расчета пенсии требовалось представление многих документов и поэтому правильное исчисление пенсии не могло быть сделано, за очень редкими исключениями, до окончания военных действий. Поэтому и была введена условная, или временная, пенсия, для оформления которой устанавливался жесткий срок — один месяц со дня подписания членом семьи прошения о пенсии. Извещение о смерти военнослужащего, прошение о назначении пенсии и лист с некоторыми дополнительными сведениями уездный военный начальник направлял непосредственно в Главный штаб, который передавал эти документы в Государственное казначейство. Затем о назначении пенсии сообщалось уездному начальнику, семье и местному казначейству.

По окончании военных действий воинская часть, в которой служил погибший военнослужащий, обязывалась высылать проверенный послужной список в Главный штаб для установления соответствия назначенной пенсии (условной) фактически положенной. Результаты сообщались Государственному казначейству и условная пенсия заменялась постоянной.

Если объективно рассмотреть положение армии к моменту гибели Российской Империи, то легко вырисовывается печальная картина. Существует миф о офицерах царской армии. Это несколько удивит, но создан он, на мой взгляд, в первую очередь советской пропагандой. В пылу классовой борьбы «господ офицеров» изображали богатыми, холёными и, как правило, опасными врагами, антиподами Рабоче-Крестьянской Красной Армии вообще и её командному составу в частности. Особенно ярко это проявилось в х/ф «Чапаев», где вместо имевшихся у Колчака достаточно плохо одетых и обученных войск Чапаеву противостоять «каппелевцы» в чистой чёрно-белой форме, наступающие в «психической» атаке красивым строем. Соответственно высокому достатку предполагалась и обученность, как следствие – высокий уровень подготовки и умений. Всё это подхватили и развили любители «России которую мы потеряли» и Белого дела. Несмотря на то, что среди них есть, безусловно, талантливые историки и просто любители военной истории зачастую восхваление офицерства доходило до абсурда.

На деле же положение с боевой подготовкой офицеров было изначально печально. И не последнюю роль в этом играло достаточно тяжёлое материальное положение офицеров. Грубо говоря, лучшие ученики гимназий просто не хотели «тянуть лямку» на службе офицера, когда перед ними открывались куда более простые и выгодные перспективы карьеры на гражданском поприще. Не случайно будущий Маршал Советского Союза, а в начале XX века – юнкер Борис Михайлович Шапошников в своих воспоминаниях писал: «Моим тогдашним сотоварищам, конечно, было трудно понять мое решение идти в военное училище. Дело в том, что я окончил реальное училище, как уже отмечал выше, со средним баллом 4,3. С таким баллом обычно шли в высшие технические учебные заведения. В военные же училища, по общему представлению, шла слабая по теоретической подготовке молодежь. На пороге XX века такое мнение о командном составе армии было довольно распространено. » Сам же Борис Михайлович пошёл в армию так как «Жили мои родители очень экономно, потому что начала учиться в Челябинске в женской прогимназии и моя младшая сестра Юлия. Мне приходилось не раз задумываться над вопросами: как бы облегчить родным жизнь? Не раз приходила в голову мысль: «А не уйти ли на военную службу?» Среднее образование позволило бы поступить непосредственно в военное училище. О том, чтобы за счет родителей пять лет учиться в высшем техническом заведении, даже мечтать не приходилось. Поэтому я уже, пока про себя, твердо решил пойти по военной линии. »

Вопреки штампу о офицерах, как дворянах-помещиках на самом деле офицеры в конце эпохи Романовых хоть и происходили, как правило, из дворян, но по материальному положению были близко к разночинцам.

«Наличие земельной собственности даже среди генералитета и, как ни странно, гвардии было явлением далеко не частым. Обратимся к цифрам. Из 37 командиров корпусов (36 армейских и одного гвардейского) данные относительно земельной собственности имеются о 36. Из них таковая была у пяти. Наиболее крупным помещиком был командир гвардейского корпуса ген. В.М. Безобразов, владевший имением в 6 тысяч десятин и золотыми приисками в Сибири. Из остальных четырех у одного размер имения не указан, а у каждого из трех составляло около одной тысячи десятин. Таким образом, у самой высшей командной категории, имевшей чин генерала, земельная собственность была лишь у 13,9%.

Из 70 начальников пехотных дивизий (67 армейских и 3 гвардейских), а также 17 кавалерийских (15 армейских и двух гвардейских), т. е. 87 человек, данные о собственности отсутствуют у 6 человек. Из остальных 81 она имеется только у пяти (двух гвардейских генералов, являвшихся крупными помещиками, и трех армейских, из которых у двух были имения, а у одного собственный дом). Следовательно, земельная собственность была у 4 человек, или у 4,9%.

Обратимся к командирам полков. Как уже указывалось выше, мы анализируем все гренадерские и стрелковые, и половину пехотных полков, входивших в состав дивизий. Это составляло 164 пехотных полка, или 61,1% их общего числа. Кроме того, рассматриваются 48 кавалерийских (гусарских, уланских и драгунских) полков, входивших в состав 16 кавалерийских дивизий.» Если же сравнить эти цифры с аналогичными для гражданских чиновников тех же классов, то получится следующее: ««Обратимся к списку гражданским чинам первых трех классов. В 1914 г. чинов второго класса было 98 человек, из них владели земельной собственностью 44 человека, что составляло 44,9%; третьего класса – 697 человек, из них владели собственностью 215 человек, что составляло 30,8%.

Сопоставим данные о наличии земельной собственности у военных и гражданских чинов соответствующих классов. Итак, мы имеем: чины второго класса – военные – 13,9%, гражданские – 44,8%; третьего класса – военные – 4,9%, гражданские – 30,8%. Разница колоссальная. »

О материальном положении П.А.Зайончковский пишет: «Итак, офицерский корпус, имевший в своем составе до 80% дворян, состоял из служилого дворянства и по материальному положению ничем не отличался от разночинцев » Цитируя протопресвитора Шавельского тот же автор пишет: «Офицер был изгоем царской казны. Нельзя указать класса царской России, хуже обеспеченного, чем офицерство. Офицер получал нищенское содержание, не покрывавшее всех его неотложных расходов /.../. В особенности, если был семейным, влачил нищенское существование, недоедал, путаясь в долгах, отказывая себе в самом необходимом. »

Как мы уже видели, земельные владения даже у высшего ком.состава не шли ни в какое сравнение с оным у гражданских чиновников. От части это было следствием того, что содержание чиновников было значительно выше, чем у генералов: «Как говорилось выше, годовое жалованье начальника дивизии равнялось 6000 рублей, а содержание губернатора от 9600 тысяч до 12,6 тысяч рублей в год, т. е. почти вдвое больше. » На «широкую ногу» жили разве что гвардейцы. Генерал Игнатьев красочно, хотя может быть и несколько тенденциозно описывает свою службу в, может быть, самом элитном полку армии Российском Империи – лейб-гвардии Кавалергардском полку. Он отмечает огромную «стоимость» службы в этом полку, которая была связана как с расходами на форму, двух особо дорогих коней и т. д. Впрочем, П.А.Зайончковский считает, что даже это был не самый «дорогой» полк. Таковым он считает лейб-гвардии гусарский полк, при службе в котором в месяц приходилось тратить 500 рублей в месяц – жалование начальника дивизии! Вообще гвардия была некой совершенно отдельной корпорацией, существование которой вносило сильную сумятицу в карьерный рост офицеров.

С одной стороны гвардия комплектовалась за счёт лучших выпускников училищ. Для этого нужно было получить «гвардейский балл» (более 10 из 12). К тому же благодаря системе, при которой выпускники выбирали себе вакансии в порядке средних баллов в гвардию шли лучшие юнкера. С другой стороны вакансии в гвардию имелись только в элитных учебных заведениях. К примеру, в самый элитный Пажеский корпус попасть не дворянину было практически невозможно. Уже четвёртое в полуофициальном списке наиболее престижных училищ Александровское имело всегда минимум гвардейских вакансий и потому Тухачевскому очень повезло в том, что он сумел окончить его лучшим среди юнкеров. Таким образом, уже закрытость училищ, имеющих значительное число вакансий, сильно ограничивало поступление туда неродовитых юнкеров. Однако это было далеко не последнее препятствие для попадания в гвардию. По негласному, но твёрдо выполняемому и отмечаемому многими исследователями закону: вступление в полк должны одобрить офицеры полка., Эта закрытость, кастовость могла прикрыть дорогу по служебной лестнице любому «вольнодумцу», так как верноподданнические чувства были обязательны для службы в гвардии. Наконец, уже говорилось о «имущественном цензе». Таким образом, в гвардии оказывались в первую очередь богатые, родовитые офицеры. Правда, им нужно было отлично закончить курс училищ, однако большинство столь же, если не более талантливых офицеров даже возможности выйти в гвардейский полк не имели. А ведь гвардия была «кузницей кадров» генералитета царской армии! Более того, продвижение по службе в гвардии было в принципе быстрее и проще. Мало того, что гвардейцы имели преимущество в 2 чина перед армейскими офицерами, там отсутствовал и чин подполковника, что ещё убыстряло рост. Мы уже не говорим о связях и престиже! В итоге большинство генералов было выходцами именно из гвардии, более того, оттуда приходило большинство генералов, не имевших образования Академии Генштаба. К примеру «в 1914 г. в армии было корпусов армейских – 36, гвардейских – 1. …Обратимся к данным об образовании. Из 37 командиров корпусов высшее военное образование имели 34 человека. Из них Академию Генерального штаба окончили 29 человек, Артиллерийскую академию – 2, инженерную и юридическую – по 1. Таким образом, высшее образование имели 90%. К трем, не имевшим высшего образования, относились командир гвардейского корпуса ген. В.М. Безобразов, 12-го армейского корпуса ген. А.А. Брусилов и 2-го кавказского корпуса ген. Г.Э. Берхман. Из перечисленных командиров корпусов 25 человек в прошлом, а один (ген. Безобразов) в настоящем служили в гвардии.

»

С одной стороны гвардия комплектовалась за счёт лучших выпускников училищ. Для этого нужно было получить «гвардейский балл» (более 10 из 12). К тому же благодаря системе, при которой выпускники выбирали себе вакансии в порядке средних баллов в гвардию шли лучшие юнкера. С другой стороны вакансии в гвардию имелись только в элитных учебных заведениях. К примеру, в самый элитный Пажеский корпус попасть не дворянину было практически невозможно. Уже четвёртое в полуофициальном списке наиболее престижных училищ Александровское имело всегда минимум гвардейских вакансий и потому Тухачевскому очень повезло в том, что он сумел окончить его лучшим среди юнкеров. Таким образом, уже закрытость училищ, имеющих значительное число вакансий, сильно ограничивало поступление туда неродовитых юнкеров. Однако это было далеко не последнее препятствие для попадания в гвардию. По негласному, но твёрдо выполняемому и отмечаемому многими исследователями закону: вступление в полк должны одобрить офицеры полка., Эта закрытость, кастовость могла прикрыть дорогу по служебной лестнице любому «вольнодумцу», так как верноподданнические чувства были обязательны для службы в гвардии. Наконец, уже говорилось о «имущественном цензе». Таким образом, в гвардии оказывались в первую очередь богатые, родовитые офицеры. Правда, им нужно было отлично закончить курс училищ, однако большинство столь же, если не более талантливых офицеров даже возможности выйти в гвардейский полк не имели. А ведь гвардия была «кузницей кадров» генералитета царской армии! Более того, продвижение по службе в гвардии было в принципе быстрее и проще. Мало того, что гвардейцы имели преимущество в 2 чина перед армейскими офицерами, там отсутствовал и чин подполковника, что ещё убыстряло рост. Мы уже не говорим о связях и престиже! В итоге большинство генералов было выходцами именно из гвардии, более того, оттуда приходило большинство генералов, не имевших образования Академии Генштаба. К примеру «в 1914 г. в армии было корпусов армейских – 36, гвардейских – 1. …Обратимся к данным об образовании. Из 37 командиров корпусов высшее военное образование имели 34 человека. Из них Академию Генерального штаба окончили 29 человек, Артиллерийскую академию – 2, инженерную и юридическую – по 1. Таким образом, высшее образование имели 90%. К трем, не имевшим высшего образования, относились командир гвардейского корпуса ген. В.М. Безобразов, 12-го армейского корпуса ген. А.А. Брусилов и 2-го кавказского корпуса ген. Г.Э. Берхман. Из перечисленных командиров корпусов 25 человек в прошлом, а один (ген. Безобразов) в настоящем служили в гвардии.

»

Трудно согласиться с автором в том, что это объяснялось исключительно «способностью» гвардейцев. Ведь именно они в первую очередь попадали на высшие должности, не имея образования Академии Генштаба, что сам автор и признаёт: «По «Расписанию» 1914 г. в составе русской армии было 70 пехотных дивизий: 3 гвардейских, 4 гренадерских, 52 пехотных и 11 стрелковых сибирских. Начальниками их были генерал-лейтенанты…По образованию: высшее военное образование имели 51 человек (из них Академию Генерального штаба окончили 46, −41- Военно-инженерную – 4, Артиллерийскую – 1). Таким образом, высшее образование имели 63,2%. Из 70 начальников пехотных дивизий были гвардейцами (в прошлом или в настоящем) 38 человек. Интересно отметить, что из 19 человек, не имевших высшего военного образования, 15 были гвардейскими офицерами. Здесь уже сказывалось гвардейское преимущество. » Как видно, «гвардейское преимущество» сказывается на уровне начдивов. Куда же оно девается при назначении тех же людей на чуть более высокий пост начальника корпуса? Тем более, что по непонятной причине автор ошибся насчёт отсутствия высшего образования у Г.Э.Берхмана , а остальные генералы были как раз выходцами из гвардии. Не имевший высшего образования, зато очень богатый Безобразов так вообще командовал гвардейским корпусом. Таким образом гвардия была «поставщиком» необразованного академически офицерства в высшие армейские эшелоны.

Можно говорить о такой серьёзной проблеме, как отсутствие справедливости в распределении чинов и должностей: более богатые и родовитые офицеры, попав в гвардию имели намного больше шансов сделать карьеру, чем тянувшие лямку и порой более подготовленные (хотя бы из-за менее парадных условий службы) армейские коллеги. Это не могло не сказаться ни на качестве подготовки высшего ком.состава ни на психологическом климате. Известно, что в армии царило разделение на «касты». Как уже говорилось, в особую группу выделялись гвардейцы, имевшие значительные преференции среди всех офицеров. Но нельзя сказать, что внутри гвардии и остальной армии не было трений и различий. Так наиболее образованные офицеры традиционно служили в инженерных войсках и артиллерии. Это отражалось даже в шутках: «красивый служит в кавалерии, умный - в артиллерии, пьяница – во флоте, а дурак – в пехоте». Наименее престижной была, конечно, пехота. А наиболее престижной считалась «аристократическая» кавалерия. Впрочем, и она делилась. Так гусары и уланы смотрели свысока на драгун. Особняком стояла 1-я тяжёлая бригада гвардейской кавалерии: «придворные» Кавалергардский и лейб- гвардии Конный полк, «сражавшиеся» за звание самого элитного полка. В пешей гвардии особенно выделялась т. н. «Петровская бригада» - Преображенский и Семёновский полки. Но, как отмечает Минаков даже тут не было равенства: Преображенский являлся более родовитым. В артиллерии же считалась элитой конная, а вот крепостная традиционно считалась «изгоями», что изрядно «аукнулось» в 1915 году при обороне крепостей. Нельзя конечно сказать, что таких различий не бывает в других армиях, но ничего хорошего в разделении и изоляции друг от друга различных родов войск не было.

Чуть ли не единственной возможностью ускорить карьерный рост для талантливых армейских офицеров было поступление в Николаевскую Академию Генерального Штаба. Отбор туда был весьма тщателен. Для этого нужно было сдать предварительные экзамены, а затем – вступительные. При этом изначально сдавали их лучшие офицеры полков. По данным Шапошникова в год его поступления прошли конкурс 82,6% из сдавших предварительные экзамены. Однако, несмотря на столь тщательный отбор претендентов поступающие имели серьёзные проблемы с общеобразовательными предметами. «1) Очень слабая грамотность, грубые орфографические ошибки. 2) Слабое общее развитие.Плохой стиль. Отсутствие ясности мышления и общая недисциплинированность ума. 3) Крайне слабое знание в области истории, географии. Недостаточное литературное образование » Впрочем нельзя сказать, что это относилось ко всем генштабистам. На примере Б.М.Шапошникова легко видеть, что многие из них не имели и тени выше названных в документе проблем. Тем не менее, нельзя не отметить, что последующие проблемы с образованием в РККА кардинально отличались от аналогичных ещё в царской армии. Образ отлично образованного царского офицера изрядно идеализирован.

Обучение в Академии Генерального Штаба длилось два года. В первый год проходились как военные, так и общеобразовательные предметы, при этом из военных офицеры осваивали дисциплины, относящиеся к боевым действиям частей. Во второй год общеобразовательные предметы заканчивались, а из военных изучались дисциплины, относящиеся к стратегии. Кроме этого каждый день проходили конные занятия в манеже. Как отмечает Шапошников, это было следствием опыта русско-японской войны, когда дивизия в ходе боёв под Яньтайскими копями дивизия Орлова рассеялась, попав в высокий гаолян, когда лошадь начальника штаба понесла и он не смог её остановить, оставив дивизию совершенно обезглавленной, так как командир дивизии был ранен. Возможно, это было уже и излишним для позиционной бойни Первой Мировой, но на критическое замечание самого Бориса Михайловича насчёт архаичности лошади, как способа передвижения по сравнению с вводившимся в Европе автомобилем мы заметим, что русская промышленность просто не обладала возможностью снабдить армию достаточным количеством транспорта. Закупать же за границей его было дорого и достаточно опрометчиво с точки зрения независимости от зарубежных поставок.

Само обучение также имело значительные недостатки. К примеру, многие авторы отмечают слабое внимание к выработке инициативы и вообще практических навыков. Занятия состояли почти исключительно из лекций. На выходе вместо высококлассных штабных работников получались теоретики, далеко не всегда представляющие как действовать реальной обстановке. По словам Игнатьева лишь один преподаватель вообще заострял внимание на воле к победе.

Ещё одной проблемой был огромный расход времени на некоторые совсем устаревшие предметы, как изображение рельефа местности в штрихах. Вообще это искусство было столь запоминающимся предметом, что о нём недобрыми словами пишут многие мемуаристы. ,

Вопреки известному мифу о увлечении генералитета французской школой Гранмезона, «élan vitale»6, Шапошников свидетельствует о симпатиях к немецким теориям. Правда, он отмечает, что высший генералитет не был знаком с немецкими методами войны.

В общем сильной стороной кадровых офицеров царской армии были боевой дух, готовность к самопожертвованию. И речи не могло быть о безалаберности вроде разговоров о абсолютно секретных вещах в кафе, которые описывает в «Мозге Армии» Шапошников применительно к австрийской армии. Очень много для кадровых военных стоило понятие чести офицера. Молодые офицеры Генштаба после реформ, проведённых Головиным получили в целом неплохое, несмотря на многие недостатки, образование. Особенно важным было то, что тактика немецких войск не была уже для них откровением, как для более старших командующих. Проблема последних была в слабом интересе к саморазвитию, к новшествам как в технике, так и в военном искусстве. Как отмечает А.М.Зайончковский, бедственное положение с подготовкой высшего командного состава отчасти было следствием невнимания Генерального Штаба к проблеме: «Обращая большое внимание на обучение войск и на усовершенствование младшего командного состава, русский Генеральный штаб совершенно игнорировал подбор и подготовку старшего командного состава: назначение лиц, просидевших всю жизнь после окончания академии на административном кресле, сразу на должность начальника дивизии и командира корпуса было не редкостью.

» До русско-японской войны такое положение было особенно рельефно. Доходило до анекдотов: «в 1905–1906 гг. командующий Приамурским военным округом ген. Н.П. Линевич, увидев гаубицу, с удивлением спрашивал: что это за орудие?

» Этот же автор отмечает: «Тот же Леневич (правильно Линевич - Н.Б.)не умел как следует читать карты и не понимал, что такое движение поездов по графику. «А среди командиров полков и бригад,- замечает далее Шавельский, - иногда встречались полные невежды в военном деле. Военная наука не пользовалась любовью наших военных

» Вторит им и Деникин:

В общем сильной стороной кадровых офицеров царской армии были боевой дух, готовность к самопожертвованию. И речи не могло быть о безалаберности вроде разговоров о абсолютно секретных вещах в кафе, которые описывает в «Мозге Армии» Шапошников применительно к австрийской армии. Очень много для кадровых военных стоило понятие чести офицера. Молодые офицеры Генштаба после реформ, проведённых Головиным получили в целом неплохое, несмотря на многие недостатки, образование. Особенно важным было то, что тактика немецких войск не была уже для них откровением, как для более старших командующих. Проблема последних была в слабом интересе к саморазвитию, к новшествам как в технике, так и в военном искусстве. Как отмечает А.М.Зайончковский, бедственное положение с подготовкой высшего командного состава отчасти было следствием невнимания Генерального Штаба к проблеме: «Обращая большое внимание на обучение войск и на усовершенствование младшего командного состава, русский Генеральный штаб совершенно игнорировал подбор и подготовку старшего командного состава: назначение лиц, просидевших всю жизнь после окончания академии на административном кресле, сразу на должность начальника дивизии и командира корпуса было не редкостью.

» До русско-японской войны такое положение было особенно рельефно. Доходило до анекдотов: «в 1905–1906 гг. командующий Приамурским военным округом ген. Н.П. Линевич, увидев гаубицу, с удивлением спрашивал: что это за орудие?

» Этот же автор отмечает: «Тот же Леневич (правильно Линевич - Н.Б.)не умел как следует читать карты и не понимал, что такое движение поездов по графику. «А среди командиров полков и бригад,- замечает далее Шавельский, - иногда встречались полные невежды в военном деле. Военная наука не пользовалась любовью наших военных

» Вторит им и Деникин:

«Японская война, в числе прочих откровений, привела нас к сознанию, что командному составу необходимо учиться. Забвение этого правила и было одной из причин зависимости многих начальников от своих штабов. До войны начальник, начиная с должности командира полка, мог пребывать спокойно с тем «научным» багажом, который был вынесен им когда-то из военного или юнкерского училища; мог не следить вовсе за прогрессом военной науки, и никому в голову не приходило поинтересоваться его познаниями. Какая-либо проверка почиталась бы оскорбительной... Общее состояние части и отчасти только управление ею на маневрах давали критерий к оценке начальника. Последнее, впрочем, весьма относительно: при неизбежной условности маневренных действий и нашем всеобщем благодушии на маневрах можно было делать сколько угодно и безнаказанно самых грубых ошибок; неодобрительный отзыв в описании больших маневров, доходившем до частей через несколько месяцев, терял свою остроту. »

К тому же офицерский корпус высших эшелонов был крайне стар. По возрасту командиры корпусов распределялись следующим образом: от 51 до 55 лет – 9 человек, от 56 до 60 – 20, и от 61 до 65 – 7. Таким образом, свыше 75% командиров корпусов были старше 55 лет. Средний возраст их составлял 57,7 лет. Лишь чуть моложе были командиры дивизий. От 51 до 55 лет – 17, от 56 до 60 – 48 и от 61 до 65 – 5. Таким образом, основная масса начальников пехотных дивизий была старше 55 лет. Средний возраст их составлял 57,0 лет. Правда, начальники кавалерийских дивизий в среднем на 5,4 года были моложе. И это после «чистки», проведённой энергичным военным министром Редигером, впрочем, достаточно быстро лишившемся своего портфеля и заменённым менее твердым Сухомлиновым.За своё достаточно короткое правление аттестационная комиссия, работавшая при его руководстве, были назначены: командующих войсками округов – 6; их помощников – 7; командиров корпусов – 34; комендантов крепостей – 23; начальников пехотных дивизий – 61; начальников кавалерийских дивизий – 18; начальников отдельных бригад (пехотных и кавалерийских) – 87; командиров неотдельных бригад – 140; командиров пехотных полков – 255; командиров отдельных батальонов – 108; командиров кавалерийских полков – 45. Он же ходатайствовал о увольнении из армии наиболее бездарных полководцев. Но проблемой стал Николай II. Ныне восхваляемый изо всех сил монарх мало заботился о боеспособности армии, куда больше уделяя внимание её форме и лояльности трону. Царь всячески препятствовал снятию угодных ему генералов и финансированию армии в ущерб флоту. Назначение Янушкевича, совершенно не соответствовавшего должности начальника Генерального штаба, к примеру, стало возможным только благодаря протекции Государя. Не меньшая вина лежит и на премьер-министре, так как от него в значительной мере зависило распределение средств бюджета Именно поэтому он защищал от увольнения генералов, проявивших таланты в усмирении восставших, а не на поле боя. Цитируя дневник Поливанова П.А.Зайончковский пишет: ««Получен от е.в. журнал Высшей Аттестационной Комиссии по поводу командиров корпусов; последовало соизволение на увольнение ген. Шутлеворта; против заключения об увольнении ген. Краузе и Новосильцева - высочайшая резолюция «оставить», а против ген. Адлерберга: «я знаю его, он не гений, но честный солдат: в 1905 году отстоял Кронштадт» ». Какой крови стоило назначение ничем особенно не отличившегося на полях сражения в Манчжурии, но «героя» подавления революции 1905 года Ренненкампфа командующим армией, вторгавшейся в Восточную Пруссию – общеизвестно.

Правда, нельзя сказать, что положение не пытались выправить. Как пишет тот же Деникин «Так или иначе, после японской войны заставили учиться и старший командный состав. Весною 1906 г. впервые появилось по высочайшему повелению распоряжение военного министра: «Командующим войсками установить соответствующие занятия высшего командного состава, начиная с командиров частей до командиров корпусов включительно, направленные к развитию военных познаний». Это новшество вызвало на верхах раздражение: ворчали старики, видя в нем поругание седин и подрыв авторитетов... Но дело пошло понемногу, хотя первое время не без трений и даже курьезов. » Удалось частично привить и интерес к саморазвитию в артиллерийском деле: «Никогда еще, вероятно, военная мысль не работала так интенсивно, как в годы, последовавшие после японской войны. О необходимости реорганизации армии говорили, писали, кричали. Усилилась потребность в самообразовании, и, сообразно с этим, значительно возрос интерес к военной литературе, вызвав появление целого ряда новых органов. Мне представляется, что, не будь урока японской кампании и последовавшего за ним подъема и лихорадочной работы, армия наша не выдержала бы и нескольких месяцев испытания мировой войны... » Однако белый генерал тут же признаёт, что работа шла весьма медленным темпом.

Впрочем, нельзя сказать, что эти меры не сказались на боеспособности армии. А.А.Свечин пишет: «Не меньший прогресс надо отметить и в отношении тактической подготовки войск и в повышении квалификации среднего и низшего командного состава ».

Но и этого оказалось недостаточно. Трудно не согласиться с А.М.Зайончковским, давшим очень короткую, но и очень ёмкую характеристику Русской армии перед Первой Мировой Войной: «В общем русская армия выступила на войну с хорошими полками, с посредственными дивизиями и корпусами и с плохими армиями и фронтами, понимая эту оценку в широком смысле подготовки, но не личных качеств. »

Ахиллесовой пятой старой армии было полное отсутствие какой-либо политической подготовки. Офицеры готовы были идти на смерть сами, но они не умели вести за собой. Свечин в своей книге «Искусство вождения полка» указывает на неумение кадровых офицеров общаться с солдатами, понимать их нужды и выстраивать дисциплину, годную не только в мирное время. Надо понимать, что времена фридриховского принципа «солдат должен бояться больше палки унтер-офицера, чем пули противника» давно прошли и удержать солдата на фронте только силой невозможно. Увы, русских офицеров никто просто не учил этому. А учитывая совершенно детские познания в социальных и политических науках нетрудно понять, что офицеры оказались совершенно дезориентированы, столкнувшись с пропагандой социалистических партий. Сказался и отрыв офицеров от солдатской массы. К примеру, Игнатьев отмечает, что мордобой в 1 гвардейской кавалерийской дивизии не применялся исключительно в силу гвардейской традиции. Вполне нормальным явлением считался и так называемый «цуг», сходный по смыслу с современной дедовщиной. , Всё это не было заметно значительную часть войны, но развал дисциплины, а как следствие и всей армии в 1917 году отлично показал, к чему может привести невнимание к моральному климату внутри армейского коллектива.

Начало мировой войны полностью перевернуло систему подготовки офицеров. Если до этого они готовились по вполне стройной системе, попадая из кадетского корпуса в училище, а после его выпуска и службы лучшие из них могли окончить одну из академий, то теперь хотя училища и продолжали готовить поручиков, но лишь по сильно урезанному ускоренному курсу. Но и они не могли удовлетворить потребности армии. Было открыто значительное количество школ прапорщиков, выпускавших офицеров с крайне слабыми навыками и знаниями.

Наиболее тяжёлое положение сложилось в пехоте. Часто можно видеть такие оценки:

«Наши пехотные полки потеряли за мировую войну по несколько комплектов командных составов. Насколько могу судить по имеющимся у меня данным, лишь в немногих полках потери офицерского состава убитыми и ранеными спускаются до 300%, обыкновенно же достигают 400 - 500% и более.

Для артиллерии я не располагаю достаточно полными данными. Сведения по ряду артиллерийских бригад говорят о потерях офицерского состава (за всю войну) в 15 - 40%. Потери технических войск еще меньше. В коннице потери очень неравномерны. Есть части сильно потерпевшие, в других убыль совершенно незначительна. Во всяком случае, даже потери наиболее пострадавших конных частей в сравнении с потерями пехоты ничтожны».

Следствием такого положения стало, с одной стороны, резкое «вымывание» кадрового, наиболее подготовленного состава. Т.е. даже те офицеры, что имелись и командовали частями, к концу войны не имели достаточного образования и опыта. «Старший командный (командирский) состав, взятый в одной лишь армии, представляет не столь большую по численности группу, чтобы результаты рассмотрения ее можно было бы без существенных оговорок применить ко всей русской армии …

Прежде всего при рассмотрении данных о командирском составе бросается в глаза значительный процент временно командующих: а именно - 11 из 32 полков…По предшествующей до получения полка службе 27 командиров полков (т, е. почти 85% от общего их числа) принадлежат к строевому офицерству; остальные пять занимали должности в различных заведениях и учреждениях военного ведомства (корпуса, воен. училища и проч.). Среди 32 командиров полков не оказалось ни одного офицера Генер. Штаба. Несомненно это случайность, но случайность очень характерная, указывающая на значительное уменьшение среди командного состава пехоты лиц с высшим военным образованием… Ценз командования полками у большинства очень не велик:

от 1 до 3 мес. у 8 к-ров полков,

от 3 до 6 мес. у 11 к-ров полков,

от 6 до 12 мес. у 8 к-ров полков,

от 1 до 2 лет. у 3 к-ров полков,

более 2 лет. у 2 к-ров полков,

... Весь изследуемый офицерский состав можно разделить на 2 неравные, резко отличные группы - на офицеров кадровых и на офицеров военного времени.

К первой группе относятся все штаб-офицеры, почти все капитаны (9 или 10) и небольшая часть штабс-капитанов (7 из 38).

Всего кадровых офицеров - 27, т. е. не полных 4% от общего количества. Остальные 96% - офицеры военного времени

»

Итак, кадровые офицеры пехоты выбиты. А кто же их заменил? Вот тут-то и кроется очень серьёзная проблема будущей Красной Армии. Дело в том, что заменяли выбывших офицеров в основном люди, имеющие совершенно недостаточную подготовку как военную, так и просто общеобразовательную. Тот же автор приводит соответствующие таблицы:

| Образовательный ценз | Штаб-офицеры | Капитаны | Штабс-капитаны | Поручики | Подпоручики | Прапорщики | Всего | Процентов от общего числа |

| Высшее образование | - | - | 2 | 3 | 6 | 26 | 37 | 5 |

| Среднее образование | 7 | 8 | 12 | 7 | 46 | 78 | 158 | 22 |

| Среднее неполное | 4 | 2 | 3 | 20 | 37 | 81 | 147 | 20 |

| Среднее неполное | - | - | 9 | 20 | 43 | 153 | 225 | 31 |

| Подготовка домашняя и на службе | - | - | 12 | 13 | 27 | 106 | 158 | 22 |

| Всего | 11 | 10 | 38 | 63 | 159 | 444 | 725 | 100 |

Эти таблицы говорит о многом. Во-первых, видно, что звание «капитан» было почти недостижимо для офицера военного времени. Именно высшие офицеры, следовательно, были наиболее интересны в качестве будущих кадров Красной Армии в плане профессиональной подготовки. С другой стороны, они уже достигли высоких постов при «старом режиме» и потому стимул карьеры в новой армии при новых условиях для них не был так силён и потому не были столь лояльны, как младшие офицеры. Во-вторых, следует отметить разницу в общем образовании. Его уровень образования кадровых офицеров был ровный, впрочем, надо отметить, что неполное среднее образование – не совсем то, что требовалось от офицера такой технически насыщенной войны, как Первая Мировая. Зато уже среди штабс-капитанов наблюдается полный разнобой. Появляются офицеры с высшим образованием. Очевидно, это добровольцы военного времени, изначально выбравшие для себя гражданский путь, но судьбу которых изменила Великая война. Как отмечает известный военный писатель Головин, это был лучший материал для получения офицеров, так как интеллигент легко мог уйти от призыва и потому те, кто пошли в армию имели не только наилучшее общее образование, но и лучший боевой дух, а в некотором роде и лучшие моральные качества, нежели, к примеру, пресловутые «земгусары» . С другой стороны множество офицеров имели даже не среднее, а низшее образование или не имели общего образования вовсе. Лишь чуть более трети штабс-капитанов имело законченное среднее образование. Это говорит, с одной стороны, о том, что интеллигенция не очень хотела идти в армию. С другой – что образ офицера «старой армии», как выходца из «образованных классов», получивший распространение в массовом сознании благодаря советскому кинематографу далёк от истины. Армию пополняли, в основном, слабо образованные люди. Было в этом и некоторое преимущество. Ведь этим статистика говорит о классовой близости офицеров военного времени (а, очевидно, именно они и были основным контингентом среди не получивших среднего образования штабс-капитанов) новой власти.

Среди поручиков, подпоручиков и особенно прапорщиков ситуация с образованием становится ещё хуже. Среди прапорщиков лишь менее четверти офицеров имели полное среднее образование, а военные училища, а не школы прапорщиков окончили менее трети от общего количества.

Таким образом, надо отметить две особенности. Во-первых, кадровый состав пехоты был в значительной мере выбит. Ротами, а зачастую и батальонами командовали офицеры военного времени, в принципе, не имевшие достаточной подготовки. Более того, офицеры военного времени не обладали сносным образованием, чтобы суметь восполнить недостатки образования в дальнейшем.

В целом приходится признать, что ещё до Великой Войны офицерство обладало значительными недостатками в подготовке. Более того, если молодые командиры успели получить образование в реформированных училищах и академиях, то высший, более старый командный состав продолжал сильно отставать по своим качествам от требований времени. Тезисы о утере высшего командного состава Красной Армией как катастрофе несостоятельны. Даже не говоря о сомнительной пользе в годы Второй Мировой войны престарелых генералов Первой Мировой, чему блестящий пример – Франция, нельзя не увидеть превосходство именно высшего командного состава будущих противников над отечественными стратегами если не в талантах, то в уровне подготовке. Куда страшнее было выбивание молодых офицеров в годы Первой Мировой, а затем и Гражданской. К сожалению, в отличие от Германии в РИ не сумели наладить качественную подготовку офицеров военного времени и было это по вполне объективным причинам: в России просто не было достаточного количества образованных людей. Как и франко-прусскую войну, войну на Восточном фронте выиграл в значительной мере берлинский школьный учитель.

Интересно отметить, что в Красную Армию попали в большом количестве не выбитые кадры технических войск. А ведь именно эти люди «с ученым кантом и бархатным воротником» по данным Шапошникова имели наибольший процент окончивших Академию Генерального штаба среди принятых туда, что говорит о наилучшей подготовке. Так из 6 поступивших вместе с Шапошниковым инженеров закончили все 6. Из 35 артиллеристов 20, а вот из 67 пехотных офицеров только 19!

________________________________________________________________________

Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. - М.: Воениздат, 1974. с. 55 Цитируется по http://militera.lib.ru/memo/russian/shaposhnikov/index.html

Там же с. 52.

П.А. Зайончковский (1904–1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем. – М.: РОССПЭН, 1998. с. 46. Цитируется по: http://regiment.ru/Lib/A/7.htm

Там же с. 47

Там же с. 46

Там же с. 50-51

Там же стр. 51

Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю.- М.: Воениздат, 1986. стр. 58 Цитируется по http://militera.lib.ru/memo/russian/ignatyev_aa/index.html

МИНАКОВ С.Т. СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ЭЛИТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 20-30-х ГОДОВ http://www.whoiswho.ru/kadr_politika/12003/stm2.htm

Там же.

Шапошников Б.М. Указ.соч. с. 35

П.А. Зайончковский Указ соч. с. 41

Там же с. 42

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=378

Минаков С.Т. Указ соч. http://www.whoiswho.ru/kadr_politika/12003/stm2.htm

Шапошников Б.М. Указ соч. с. 129.

Зайончковский П.А. Указ соч. с. 27

Шапошников Б.М. Указ соч. с. 127.

Игнатьев А.А. Указ соч. с. 102

Там же с. 99

Шапошников Б.М. Указ соч. с. 135

Шапошников Б.М., Мозг армии. - М.: Военгиз, 1927 Цитируется по: http://militera.lib.ru/science/shaposhnikov1/index.html

Зайончковский A. M. Первая мировая война - СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002. - 878, с. ил., 64 цв. ил. - (Военно-историческая библиотека).

c.14–15. Цитируется по http://militera.lib.ru/h/zayonchkovsky1/index.html

П.А. Зайончковский Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий, М., 1973. с. 174 Цитируется по: http://regiment.ru/Lib/A/18/4.htm

Там же

Деникин А. И. Старая армия. Офицеры / А. И. Деникин; предисл. А. С. Кручинина. - М.: Айрис-пресс, 2005. - 512 с.: ил. + вклейка 8 с. - (Белая Россия). Тираж 3000 экз. ISBN 5–8112–1411–1. Цитируется по: http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai4/index.html с. 109

Зайончковский П.А. Указ соч. с. 41-42

Там же.

Там же. С.38-39

Там же с. 40.

Деникин А.И. Указ соч. с. 110–111.

Там же с. 221.

Великая забытая война. – М.: Яуза; Эксмо, 2009. – 592 с. с. 7.

Зайончковский А.М. Указ.соч. с. 16.

Игнатьев А.А. Указ соч. с. 57.

Там же. С.44–46.

Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в России. - М.: ВПА им. Ленина, 1990. с. 163 Цитируется по http://militera.lib.ru/science/kamenev2/index.html

К вопросу об офицерском составе Старой Русской Армии к концу ее существования. В. ЧЕРНАВИН. Военный сборник общества ревнителей военных знаний. Книга 5, 1924, Белград. Цитируется по http://www.grwar.ru/library/Chernavin-OfficerCorps/CC_01.html

Там же.

Там же.

Головин H. H. Россия в Первой мировой войне / Николай Головин. - М.: Вече, 2006. - 528 с. - (Военные тайны России). Тираж 3 000 экз. ISBN 5–9533–1589–9. с. 187 Цитируется по: http://militera.lib.ru/research/golovnin_nn/index.html

Шапошников Б.М. с. 166–167.

1. К вопросу об офицерском составе Старой Русской Армии к концу ее существования. В. ЧЕРНАВИН. Военный сборник общества ревнителей военных знаний. Книга 5, 1924, Белград. Взято с http://www.grwar.ru/library/Chernavin-OfficerCorps/CC_01.html

2. Зайончковский A. M. Первая мировая война - СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2002. - 878, с. ил., 64 цв. ил. - (Военно-историческая библиотека).

3..Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. - М.: Воениздат, 1974. Цитируется по http://militera.lib.ru/memo/russian/shaposhnikov/index.html

4. П.А. Зайончковский (1904–1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем. – М.: РОССПЭН, 1998. Цитируется по: http://regiment.ru/Lib/A/7.htm

5.Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю.- М.: Воениздат, 1986. Цитируется по http://militera.lib.ru/memo/russian/ignatyev_aa/index.html

6.С.Т.МИНАКОВ СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ ЭЛИТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 20-30-х ГОДОВ http://www.whoiswho.ru/kadr_politika/12003/stm11.htm

7.http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=378

8. Шапошников Б.М., Мозг армии. - М.: Военгиз, 1927 Цитирется по http://militera.lib.ru/science/shaposhnikov1/index.html

9. Каменев А.И. История подготовки офицерских кадров в России. - М.: ВПА им. Ленина, 1990. Цитируется по http://militera.lib.ru/science/kamenev2/index.html