За что их прозвали Великими. Что мы знаем об Александре III? Оценки русской интеллигенцией положения России при Александре II Рабочее движение и появление марксизма

Если присмотреться к тем былым правителям, кого сегодня называют «великими», то можно сильно удивиться! Оказывается, что самые «великие» – те, кто больше всех навредил русскому народу! И нам всё это внушают с раннего детства…

Для любого здравомыслящего человека уже давно не секрет, что мы проживаем в мире, который кто-то устроил не для людей, вернее, не для всех людей; в котором подавляющее большинство живёт по правилам мизерного меньшинства, причём мир – крайне враждебен, а правила направлены на уничтожение большинства. Как такое могло случиться? Как хлипенький Давид ухитрился взгромоздиться на шею огромному Голиафу и погонять его, беззаботно свесив ноги? Хитростью, да обманом, в основном. Одним из способов, которым большинство заставили подчиняться меньшинству – это фальсификация прошлого. Об этом откровенно высказывался очень умный, но дьявольски жестокий Римский Папа:

«Поэтому, чтобы подчинять мирно, я использую очень простой и надёжный способ – я уничтожаю их прошлое… Ибо без прошлого человек уязвим… Он теряет свои родовые корни, если у него нет прошлого. И именно тогда, растерянный и незащищённый, он становится «чистым полотном», на котором я могу писать любую историю!.. И поверите ли, дорогая Изидора, люди этому только радуются… так как, повторяю, они не могут жить без прошлого (даже если сами себе не желают в этом признаваться). И когда такового не имеется, они принимают любое, только бы не «висеть» в неизвестности, которая для них намного страшнее, чем любая чужая, выдуманная «история»…»

Этот способ «мирного подчинения» оказался намного эффективнее подчинения силой. Ибо действует незаметно для подчинямых, мало-помалу погружая их в ментальный сон, а подчинители не испытывают ненужных неудобств – ручки не марают и мечами не машут. Основное их оружие – перо и чернила. Так они действуют, конечно, уже после того, как всех носителей правды, коих всегда было немного, физически уничтожили, информацию о них извратили, иногда до противоположного, а всё их наследие тщательно, до последнего листочка, собрали и увезли к себе. Что не смогли увезти, без колебаний уничтожали. Вспомним, что были уничтожены Этрусская библиотека в Риме, Александрийская, а библиотека Ивана Грозного бесследно пропала.

Русского царя, который в своём Манифесте о незыблемости самодержавия от 29 апреля 1881 года возвестил об отходе от либерального курса своего отца, который развязал руки революционному движению, развивавшемуся на иудейские деньги, и выдвинул на первый план «поддержание порядка и власти, наблюдение строжайшей справедливости и экономии. Возвращение к исконным русским началам и обеспечение повсюду русских интересов », Великим никто не называет и памятников-колоссов не ставит . Александр III вообще крайне непопулярен среди русских либерастов, ни современных ему, ни современных нам.

Они создали ему репутацию тугодума, ограниченного человека с заурядными способностями и (о, ужас!) консервативными взглядами. Известный государственный деятель и юрист А.Ф.Кони, вынесший оправдательный приговор террористке Вере Засулич по делу о покушении на градоначальника Санкт-Петербурга генерала Ф.Трепова, прозвал его «бегемотом в эполетах». А министр путей сообщения Российской империи, а позже финансов С.Ю.Витте дал ему такую характеристику: император Александр III был «ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по наружности походил на большого русского мужика из центральных губерний, и, тем не менее, он своей наружностью, в которой отражался его громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твёрдость, несомненно импонировал». И это считается, что он относился к Александру III с симпатией.

Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. Картина И.Репина (1885-1886)

Чем же Александр III заслужил к себе такое отношение?

Именно в его правление Россия сделала гигантский рывок вперёд, вытащив себя из болота либеральных реформ, в которые её завёл Александр II, сам же от них и погибнув. Член террористической партии «Народная воля» бросил бомбу ему под ноги. В стране тогда творилось примерно то же стремительное обнищание народа, та же нестабильность и беспредел, который нам устроили Горбачёв и Ельцин почти век спустя.

Александр III сумел сотворить чудо. В стране началась настоящая техническая революция. Бурными темпами шла индустриализация. Император сумел добиться стабилизации государственных финансов, что позволило начать подготовку к введению золотого рубля, которое было осуществлено уже после его смерти. Он яростно боролся против коррупции и казнокрадства. На государственные посты старался назначать хозяйственников и патриотов, защищавших национальные интересы страны.

Бюджет страны стал профицитным. Тот же Витте вынужден был признать «…император Александр III был хороший хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не только в царской семье, но и у сановников никогда не встречал того чувства уважения к государственному рублю, к государственной копейке, которым обладал император Александр III. Он каждую копейку русского народа, русского государства берёг, как самый лучший хозяин не мог бы её беречь…».

Ужесточение таможенной политики и одновременное поощрение отечественного производителя привели к бурному росту производства. Таможенные обложения иностранных товаров повысились практически вдвое, что привело к существенному росту государственных доходов.

Население России выросло с 71 млн. человек в 1856 году до 122 млн. человек в 1894 году, в том числе городское - с 6 млн. до 16 млн. человек. Выплавка чугуна с I860 по 1895 год увеличилась в 4,5 раза, добыча угля - в 30 раз, нефти - в 754 раза. В стране было построено 28 тыс. вёрст железных дорог, соединивших Москву с основными промышленными и сельскохозяйственными районами и морскими портами (сеть железных дорог в 1881-92 гг. выросла на 47%).

В 1891 г. началось строительство стратегически важной Транссибирской магистрали, соединившей Россию с Дальним Востоком. Правительство начало выкупать частные железные дороги, до 60% которых к середине 90-х годов оказалось в руках государства. Число русских речных пароходов возросло с 399 в 1860 году до 2539 в 1895-м, а морских - с 51 до 522.

В это время в России закончился промышленный переворот, и машинная индустрия сменила старые мануфактуры. Выросли новые промышленные города (Лодзь, Юзовка, Орехово-Зуево, Ижевск) и целые индустриальные районы (угольно-металлургический в Донбассе, нефтяной в Баку, текстильный в Иванове).

Объём внешней торговли, не достигавший в 1850 году и 200 млн. рублей, к 1900 году превысил 1,3 млрд. рублей. К 1895 году внутренний товарооборот вырос в 3,5 раза по сравнению с 1873 годом и достиг 8,2 млрд. рублей.

(«История России с древности до наших дней» / под редакцией М.Н.Зуева, Москва, «Высшая школа», 1998 г.)

Именно в правление императора Александра III Россия ни дня не воевала (кроме завершившегося взятием Кушки в 1885 завоевания Средней Азии) - за это царя назвали «миротворцем». Всё улаживалось исключительно дипломатическими методами, причём, безо всяких оглядок на «европы» или кого-либо ещё. Он считал, что России незачем там искать себе союзников и вмешиваться в европейские дела.

Известны его слова, ставшие уже крылатыми: «Во всём мире у нас только два верных союзника - наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся на нас ». Он очень много сделал для укрепления армии и обороноспособности страны и нерушимости её границ. «Отечеству нашему, несомненно, нужна армия сильная и благоустроенная, стоящая на высоте современного развития военного дела, но не для агрессивных целей, а единственно для ограждения целостности и государственной чести России ». Так он говорил и так он делал.

Он не вмешивался в дела других стран, но и своей страной не давал помыкать . Приведу один пример. Спустя год после его восшествия на престол, афганцы, науськиваемые английскими инструкторами, решили откусить кусок территории, принадлежащей России. Приказ царя был лаконичен: «Выгнать и проучить, как следует! », что и было сделано. Посол Британии в Санкт-Петербурге получил предписание выразить протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем» - сказал император и на депеше английского посла написал резолюцию: «Нечего с ними разговаривать». После этого он наградил начальника пограничного отряда, орденом Святого Георгия 3-й степени.

После этого инцидента Александр III сформулировал свою внешнюю политику предельно кратко: «Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию! »

Ещё один конфликт стал назревать с Австро-Венгрией из-за вмешательства России в балканские проблемы. На обеде в Зимнем дворце австрийский посол стал в довольно резкой форме обсуждать балканский вопрос и, разгорячившись, даже намекнул на возможность мобилизации Австрией двух или трёх корпусов. Александр III был невозмутим и делал вид, что не замечает резкого тона посла. Затем он спокойно взял вилку, согнул её петлёй и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата и очень спокойно сказал: «Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя корпусами ».

В частной жизни он держался строгих правил морали, был весьма набожен, отличался бережливостью, скромностью, нетребовательностью к комфорту, досуг проводил в узком семейном и дружеском кругу. Помпезности и показной роскоши на дух не переносил. Вставал в 7 утра, ложился в 3. Одевался он весьма просто. Его, например, часто можно было видеть в солдатских сапогах с заправленными в них штанами, а в домашней обстановке носил вышитую русскую рубаху.

Он любил носить военную форму, которую реформировал, взяв за основу русский костюм, чем сделал её простой, удобной в носке и пригонке, дешёвой в производстве и более пригодной для военных действий . Например, пуговицы были заменены крючками, что было удобным не только для подгонки формы, но и был устранён лишний блестящий предмет, могущий в солнечную погоду обратить внимание неприятеля и вызвать его огонь. Исходя из этих соображений, были отменены султаны, блестящие каски и лацканы. Такая прагматичность императора, безусловно, оскорбляла «утончённый вкус» креативной элиты.

Вот как описывает художник А.Н.Бенуа свою встречу с Александром III:

«Меня поразила его «громоздкость», его тяжеловесность и величие. Введенная в самом начале царствования новая военная форма с притязанием на национальный характер, её угрюмая простота и, хуже всего, эти грубые сапожищи с воткнутыми в них штанами возмущали мое художественное чувство. Но вот в натуре обо всём это забывалось, до того самоё лицо государя поражало своей значительностью»

Кроме значительности, император обладал ещё и чувством юмора, причём в ситуациях как бы к нему совсем не располагающих. Так, в каком-то волостном правлении какой-то мужик наплевал на его портрет. Все приговоры об оскорблении Его Величества обязательно доводились до него. Мужика приговорили к шести месяцам тюрьмы. Александр III расхохотался и воскликнул: «Как! Он наплевал на мой портрет, и я же за это буду ещё кормить его шесть месяцев? Вы с ума сошли, господа. Пошлите его к чёртовой матери и скажите, что и я, в свою очередь, плевать на него хотел. И делу конец. Вот ещё невидаль! »

Писательницу М.Цебрикову, горячую сторонницу демократизации России и женской эмансипации, арестовали за открытое письмо Александру III, которое она отпечатала в Женеве и распространяла в России, и в котором, по её словам, «нанесла моральную пощёчину деспотизму». Резолюция царя была немногословной: «Отпустите старую дуру !». Её выслали из Москвы в Вологодскую губернию.

Он был одним из инициаторов создания «Русского исторического общества» и его первым председателем и страстным коллекционером русского искусства. Собранная им обширная коллекция картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур после его смерти была передана в Русский музей, который основал его сын, российский император Николай II в память о своём родителе.

Александр III испытывал стойкую неприязнь к либерализму и интеллигенции. Известны его слова:

«Министры наши… не задавались бы несбыточными фантазиями и паршивым либерализмом»

Он расправился с террористической организацией «Народная воля». При Александре III были закрыты многие газеты и журналы, пропагандирующие либеральное «брожение умов», однако все другие периодические издания, способствовавшие процветанию своего отечества, пользовались свободой и поддержкой правительства . К концу царствования Александра III в России выходило около 400 периодических изданий, из которых четверть составляли газеты. Значительно выросло число научных и специальных журналов и составило 804 наименования.

Александр III неуклонно проводил в жизнь своё убеждение, что в России должны господствовать русские . Активно проводилась политика защиты интересов государства и на окраинах Российской империи. Например, была ограничена автономия Финляндии, пользовавшаяся до того времени всеми преимуществами нейтралитета под защитой русской армии и выгодами бескрайнего русского рынка, но упорно отказывавшей русским в равноправии с финнами и шведами. Вся переписка финских властей с русскими должна была теперь вестись на русском языке, русские почтовые марки и рубль получили права хождения в Финляндии. Намечалось также заставить финнов оплачивать содержание армии наравне с населением коренной России и расширить сферу применения русского языка в стране.

Правительство Александра III приняло меры к ограничению ареала проживания евреев «чертой оседлости». В 1891 году им было воспрещено селиться в Москве и Московской губернии, причём было выселено из Москвы около 17 тысяч евреев, живших там на основании закона 1865 года, с 1891 года отменённого для Москвы. Евреям запретили приобретать собственность в сельской местности. В 1887 году специальным циркуляром устанавливалась процентная норма их приёма в университеты (не более 10% в черте оседлости и 2-3% в других губерниях) и вводились ограничения на занятие адвокатурой (их доля в университетах на юридические специальности составляла 70%).

Александр III покровительствовал русской науке . При нём открылся первый университет в Сибири - в Томске, был подготовлен проект создания Русского археологического института в Константинополе, основан знаменитый Исторический музей в Москве, открылся Императорский Институт экспериментальной медицины в Петербурге под руководством И.П. Павлова, технологический институт в Харькове, Горный институт в Екатеринославле, Ветеринарный институт в Варшаве и др. Всего в России к 1894 году было 52 высших учебных заведений.

Отечественная наука рванула вперёд. И.М.Сеченов создал учение о рефлексах головного мозга, заложив основы отечественной физиологии, И.П.Павлов разработал теорию об условных рефлексах. И.И. Мечников создал школу микробиологии и организовал первую в России бактериологическую станцию. К.А. Тимирязев стал основоположником отечественной физиологии растений. В.В. Докучаев положил начало научному почвоведению. Виднейший русский математик и механик П.Л. Чебышев, изобрёл стопоходящую машину и арифмометр.

Русский физик А.Г. Столетов открыл первый закон фотоэффекта. В 1881 г. А.Ф. Можайский сконструировал первый в мире самолёт. В 1888 г. механик-самоучка Ф.А. Блинов изобрёл гусеничный трактор. В 1895 г. А.С. Попов продемонстрировал изобретённый им первый в мире радиоприёмник и вскоре добился дальности передачи и приёма уже на расстоянии 150 км. Начинает свои исследования основоположник космонавтики К.Э. Циолковский.

Жаль только, что взлёт продолжался всего 13 лет. Ах, если бы царствование Александра III продлилось бы ещё хотя бы лет 10-20! Но он умер, не дожив даже до 50, в результате болезни почек, которая развилась у него после страшного крушения императорского поезда, случившегося в 1888 году. Крыша вагона-столовой, где находилась царская семья и приближённые, обвалилась, и император удерживал её на своих плечах, пока все не выбрались из-под завала.

Несмотря на внушительный рост (193 см) и солидную комплекцию, богатырский организм царя не выдержал такой нагрузки, и через 6 лет император скончался. По одной из версий (неофициальной, а официальное расследование вёл А.Ф.Кони) крушение поезда было вызвано взрывом бомбы, которую заложил помощник повара, связанный с революционными террористическими организациями. Не смогли они ему простить его стремление неуклонно «…Оберегать чистоту «веры отцов», незыблемость принципа самодержавия и развивать русскую народность …», распространяя ложь, что император умер от безудержного пьянства.

Смерть русского царя потрясла Европу, что удивительно на фоне обычной европейской русофобии. Французский министр иностранных дел Флуранс говорил:

«Александр III был истинным русским Царём, какого до него Россия давно уже не видела. Конечно, все Романовы были преданы интересам и величию своего народа. Но побуждаемые желанием дать своему народу западноевропейскую культуру, они искали идеалов вне России… Император Александр III пожелал, чтобы Россия была Россией, чтобы она, прежде всего, была русскою, и сам он подавал тому лучшие примеры. Он явил собою идеальный тип истинно русского человека»

Даже враждебный России маркиз Сольсбери признавал:

«Александр III много раз спасал Европу от ужасов войны. По его деяниям должны учиться государи Европы, как управлять своими народами»

Александр III был последним правителем Российского государства, кто на деле заботился о защите и процветании русского народа , но Великим его не называют и непрерывных панегириков, как предыдущим правителям, не поют.

/Выдержки из статьи Елены Любимовой «За что их прозвали Великими», topwar.ru /

В. Ключевский: «Александр III приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание».

Воспитание и начало деятельности

Александр III (Александр Александрович Романов) родился в феврале 1845 г. Он был вторым сыном императора Александра II и императрицы Марии Александровны.

Наследником престола считался его старший брат Николай Александрович, поэтому младший Александр готовился к карьере военного. Но преждевременная смерть старшего брата в 1865 г. неожиданно изменила судьбу 20-летнего юноши, который стал перед необходимостью престолонаследия. Ему пришлось изменить свои намерения и заняться получением более фундаментального образования. Среди преподавателей Александра Александровича оказались известнейшие люди того времени: историк С. М. Соловьев, Я. К. Грот, который преподавал ему историю литературы, М. И. Драгомиров учил военному искусству. Но наибольшее влияние на будущего императора оказал преподаватель законоведения К. П. Победоносцев, который во время царствования Александра занимал пост обер-прокурора Святейшего Синода и имел большое влияние на государственные дела.

В 1866 г. состоялось бракосочетание Александра с датской принцессой Дагмарой (в православии — Мария Федоровна). Их дети: Николай (впоследствии российский император Николай II), Георгий, Ксения, Михаил, Ольга. На последней семейной фотографии, сделанной в Ливадии, изображены слева направо: цесаревич Николай, великий князь Георгий, императрица Мария Фёдоровна, великая княжна Ольга, великий князь Михаил, великая княжна Ксения и император Александр III.

Последняя семейная фотография Александра III

До восшествия на престол Александр Александрович состоял наказным атаманом всех казачьих войск, был командующим войсками Петербургского военного округа и Гвардейского корпуса. С 1868 г. являлся членом Государственного совета и Комитета министров. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 г.г., командовал Рущукским отрядом в Болгарии. После войны участвовал в создании Добровольного флота — акционерной судоходной компании (вместе с Победоносцевым), которая должна была содействовать внешнеэкономической политике правительства.

Личность императора

С.К. Зарянко "Портрет великого князя Александра Александровича в свитском сюртуке"

Александр III не был похож на своего отца ни внешностью, ни характером, ни привычками, ни самим складом ума. Его отличал очень большой рост (193 см) и сила. В юности он мог пальцами согнуть монету и сломать подкову. Современники отмечают, что он был лишен внешнего аристократизма: предпочитал непритязательность в одежде, скромность, не был склонен к комфорту, досуг любил проводить в узком семейном или дружеском кругу, был бережлив, держался строгих правил морали. С.Ю. Витте так описывал императора: «Он производил впечатление своей импозантностью, спокойствием своих манер и, с одной стороны, крайней твердостью, а с другой стороны, благодушием в лице… по наружности - походил на большого русского мужика из центральных губерний, к нему больше всего подошёл бы костюм: полушубок, поддевка и лапти; и тем не менее он своей наружностью, в которой отражался его громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твердость, несомненно, импонировал, и, как я говорил выше, если бы не знали, что он император, и он бы вошёл в комнату в каком угодно костюме, - несомненно, все бы обратили на него внимание».

Он негативно относился к реформам своего отца, императора Александра II, так как видел их неблагоприятные последствия: рост бюрократии, тяжелое положение народа, подражание западу, коррупцию в правительстве. Он питал неприязнь к либерализму и интеллигенции. Его политический идеал: патриархально-отеческое самодержавное правление, религиозные ценности, укрепление сословной структуры, национально-самобытное общественное развитие.

Император с семьей проживал в основном в Гатчине из-за угрозы терроризма. Но подолгу проживал и в Петергофе, и в Царском Селе. Зимний дворец он не очень любил.

Александр III упростил придворный этикет и церемониал, сократил штат министерства двора, значительно уменьшил число слуг, ввёл строгий надзор за расходованием денег. Заменил при дворе дорогие заграничные вина крымскими и кавказскими, а число балов ограничил в год до четырех.

Вместе с тем император не жалел денег на приобретение предметов искусства, которые он умел ценить, так как в молодости обучался рисованию у профессора живописи Н. И. Тихобразова. Позже Александр Александрович возобновил занятия вместе с женой Марией Федоровной под руководством академика А. П. Боголюбова. Во время царствования Александр III из-за загруженности делами оставил это занятие, но сохранил на всю жизнь любовь к искусству: император собрал обширную коллекцию картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур, которая после его смерти была передана в основанный российским императором Николаем II в память о своём отце Русский музей.

Император увлекался охотой и рыбалкой. Любимым местом его охоты стала Беловежская пуща.

17 октября 1888 г. царский поезд, в котором император совершал путешествие, потерпел крушение недалеко от Харькова. Были жертвы среди прислуги в семи разбитых вагонах, но царская семья осталась цела. При крушении обвалилась крыша вагона-столовой; как известно из рассказов очевидцев, Александр удерживал крышу на своих плечах до тех пор, пока из вагона не вышли его дети и жена и не прибыла помощь.

Но вскоре после этого император стал чувствовать боли в пояснице — сотрясение при падении повредило почки. Болезнь постепенно развивалась. Государь все чаще стал чувствовать недомогание: исчез аппетит, начались перебои с сердцем. Врачи определили у него нефрит. Зимой 1894 года он простудился, и болезнь быстро начала прогрессировать. Александра III отправили на лечение в Крым (Ливадия), где он и скончался 20 октября 1894 года.

В день кончины императора и в предшествующие последние дни его жизни рядом с ним был протоиерей Иоанн Кронштадтский, который возложил свои руки на голову умирающего по его просьбе.

Тело императора было доставлено в Петербург и похоронено в Петропавловском соборе.

Внутренняя политика

Александр II предполагал продолжить свои реформы, Высочайшее одобрение получил проект Лорис-Меликова (называемый «конституцией»), но 1 марта 1881 г. император был убит террористами, а его преемник реформы свернул. Александр III, как уже было сказано выше, не поддерживал политику своего отца, к тому же на нового императора сильное влияние имел К. П. Победоносцев, который был лидером консервативной партии в правительстве нового царя.

Вот что писал он императору в первые дни после вступления его на престол: « …час страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда. Если будут Вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному мнению, - о, ради бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и Ваша: это ясно для меня, как день. <…> Безумные злодеи, погубившие Родителя Вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбою с ними на живот и на смерть, железом и кровью. Победить не трудно: до сих пор все хотели избегнуть борьбы и обманывали покойного Государя, Вас, самих себя, всех и все на свете, потому что то были не люди разума, силы и сердца, а дряблые евнухи и фокусники. <…> не оставляйте графа Лорис-Меликова. Я не верю ему. Он фокусник и может ещё играть в двойную игру. <…> Новую политику надобно заявить немедленно и решительно. Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии сходок, о представительном собрании<…>».

После гибели Александра II развернулась борьба между либералами и консерваторами в правительстве, на заседании Комитета министров новый император после некоторых колебаний принял все-таки проект, составленный Победоносцевым, который известен как Манифест о незыблемости самодержавия. Это был отход от прежнего либерального курса: либерально настроенные министры и сановники (Лорис-Меликов, великий князь Константин Николаевич, Дмитрий Милютин) подали в отставку; во главе Министерства внутренних дел стал Игнатьев (славянофил); он изал циркуляр, который гласил: «… великие и широко задуманные преобразования минувшего Царствования не принесли всей той пользы, которую Царь-Освободитель имел право ожидать от них. Манифест 29-го апреля указывает нам, что Верховная Власть измерила громадность зла, от которого страдает наше Отечество, и решила приступить к искоренению его…».

Правительство Александра III проводило политику контрреформ, ограничившую либеральные преобразования 1860-70-х годов. Был издан новый Университетский устав 1884 года, который упразднял автономию высшей школы. Было ограничено поступление в гимназии детей низших сословий («циркуляр о кухаркиных детях», 1887). Крестьянское самоуправление с 1889 года стало подчиняться земским начальникам из местных помещиков, соединявших административную и судебную власть в своих руках. Земское (1890 г.) и городовое (1892 г.) положения ужесточили контроль администрации над местным самоуправлением, ограничили права избирателей из низших слоев населения.

Во время коронации в 1883 Александр III объявил волостным старшинам: «Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства». Это означало охрану сословных прав дворян-помещиков (учреждение Дворянского поземельного банка, принятие выгодного для помещиков Положения о найме на сельскохозяйственные работы), усиление административной опеки над крестьянством, консервация общины и большой патриархальной семьи. Предпринимались попытки повысить общественную роль православной церкви (распространение церковно-приходских школ), ужесточались репрессии против старообрядцев и сектантов. На окраинах проводилась политика русификации, ограничивались права инородцев (особенно евреев). Была установлена процентная норма для евреев в средних, а затем и высших учебных заведениях (в черте оседлости - 10 %, вне черты - 5, в столицах - 3 %). Проводилась политика русификации. В 1880-е гг. введено обучение на русском языке в польских вузах (раньше, после восстания 1862-1863 гг. оно было введено там в школах). В Польше, Финляндии, Прибалтике, на Украине русский язык был введен в учреждениях, на железных дорогах, на афишах и т. д.

Но не только контрреформами характеризуется время правления Александра III. Были понижены выкупные платежи, узаконена обязательность выкупа крестьянских наделов, был учрежден крестьянский поземельный банк для возможности получения крестьянами ссуд на покупку земли. В 1886 г. была отменена подушная подать, введен налог на наследство и процентные бумаги. В 1882 г. было введено ограничение на фабричный труд малолетних, а также на ночную работу женщин и детей. Одновременно с этим усиливался полицейский режим и сословные привилегии дворянства. Уже в 1882-1884 годах были изданы новые правила о печати, библиотеках и кабинетах для чтения, названные временными, но действовавшие до 1905 г. Затем последовал ряд мер, расширяющих преимущества поместного дворянства - закон о дворянских выморочных имуществах (1883 г.), организация долгосрочного кредита для дворян-землевладельцев, в форме учреждения дворянского земельного банка (1885 г.), вместо проектированного министром финансов всесословного поземельного банка.

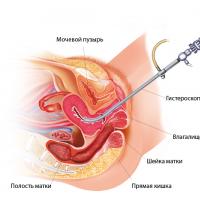

И. Репин "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве"

В царствование Александра III было построено 114 новых военных судов, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров; русский флот занимал третье место в мире после Англии и Франции. Армия и военное ведомство были приведены в порядок после их дезорганизации в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг., чему способствовало полное доверие, оказываемое министру Ванновскому и начальнику главного штаба Обручеву со стороны императора, не допускавшему постороннего вмешательства в их деятельность.

В стране усиливалось влияние Православия: возросло число церковных периодических изданий, увеличивались тиражи духовной литературы; восстанавливались закрытые в прежние царствование приходы, шло интенсивное строительство новых храмов, количество епархий в пределах России выросло с 59 до 64.

В период царствования Александра III произошло резкое уменьшение выступлений протеста, в сравнение со второй половиной царствования Александра II, спад революционного движения в середине 80-х годов. Уменьшилась и террористическая активность. После убийства Александра II было лишь одно удавшееся покушение народовольцев (1882 г.) на одесского прокурора Стрельникова и неудавшееся (1887 г.) на Александра III. После этого террористических актов в стране больше не было до начала XX века.

Внешняя политика

В период царствование Александра III Россия не вела ни одной войны. За это Александр III получил название Миротворца.

Основные направления внешней политики Александра III:

Балканская политика: укрепление позиций России.

Мирные отношения со всеми странами.

Поиск верных и надежных союзников.

Определение южных границ Средней Азии.

Политика на новых территориях Дальнего Востока.

После 5-векового турецкого ига в результате русско-турецкой войны 1877-1878 г.г. Болгария в 1879 г. обрела свою государственность и стала конституционной монархией. Россия предполагала найти в Болгарии союзницу. Сначала так и было: Болгарский князь А. Баттенберг проводил дружественную политику по отношению к России, но потом австрийское влияние стало преобладать, а в мае 18881 г. в Болгарии произошел государственный переворот, который возглавил сам Баттенберг – он отменил конституцию и стал неограниченным правителем, проводя проавстрийскую политику. Болгарский народ не одобрил этого и не поддержал Баттенберга, Александр III потребовал восстановления конституции. В 1886 г. А. Баттенберг отрекся от престола. Чтобы не допустить вновь турецкого влияния на Болгарию, Александр III выступил за точное соблюдение Берлинского договора; предложил Болгарии самой решать свои проблемы во внешней политике, отозвал русских военных, не вмешиваясь в болгаро-турецкие дела. Хотя русский посол в Константинополе объявил султану, что Россия не допустит турецкого вторжения. В 1886 г. между Россией и Болгарией были разорваны дипломатические отношения.

Н. Сверчков "Портрет императора Александра III в мундире лейб-гвардии Гусарского полка"

В то же время у России осложняются отношения с Англией в результате столкновения интересов в Средней Азии, на Балканах и в Турции. Одновременно между Германией и Францией также осложняются отношения, поэтому Франция и Германия стали искать возможности сближения с Россией на случай войны между собой – в планах канцлера Бисмарка она была предусмотрена. Но император Александр III удержал Вильгельма I от нападения на Францию, используя родственные связи, и в 1891 г. был заключен русско-французский союз на то время, пока существует Тройственный союз. Договор имел высокую степень секретности: Александр III предупредил правительство Франции, что в случае разглашения тайны союз будет расторгнут.

В Средней Азии были присоединены Казахстан, Кокандское ханство, Бухарский эмират, Хивинское ханство и продолжалось присоединение туркменских племён. В годы правления Александра III территория Российской империи увеличилась на 430 тыс. кв. км. На этом расширение границ Российской империи закончилось. Россия избежала войны с Англией. В 1885 г. было подписано соглашение о создании русско-английских военных комиссий для определения окончательных границ России с Афганистаном.

В это же время усиливалась экспансия Японии, но России было трудно вести боевые действия в том районе в связи с отсутствием дорог и слабого военного потенциала России. В 1891 году в Россия началось строительство Великой Сибирской магистрали - железнодорожной линии Челябинск-Омск-Иркутск-Хабаровск-Владивосток (ок. 7 тыс. км). Это смогло бы резко увеличить силы России на Дальнем Востоке.

Итоги правления

За 13 лет царствования императора Александра III (1881–1894) Россия совершила сильный экономический рывок, создала промышленность, перевооружила русскую армию и флот, стала крупнейшим в мире экспортером сельскохозяйственной продукции. Очень важно, что все годы правления Александра III Россия прожила в мире.

Годы царствования императора Александра III связаны с расцветом русской национальной культуры, искусства, музыки, литературы и театра. Он был мудрым меценатом и коллекционером.

П.И.Чайковский в трудное для него время неоднократно получал материальную поддержку от императора, что отмечено в письмах композитора.

С. Дягилев считал, что для русской культуры Александр III был самым лучшим из русских монархов. Именно при нем начался расцвет русской литературы, живописи, музыки и балета. Великое искусство, которое потом прославило Россию, началось при императоре Александре III.

Ему принадлежит выдающаяся роль в развитии исторических знаний в России: при нем стало активно работать Русское Императорское Историческое Общество, председателем которого он был. Император являлся создателем и учредителем Исторического музея в Москве.

По инициативе Александра в Севастополе был создан патриотический музей, главную экспозицию которого представляла Панорама Севастопольской обороны.

При Александре III открылся первый университет в Сибири (Томск), был подготовлен проект создания Русского археологического института в Константинополе, стало действовать Русское Императорское Палестинское общество, и построены православные храмы во многих европейских городах и на Востоке.

Величайшие произведения науки, культуры, искусства, литературы, эпохи правления Александра III являются великими достижениями России, которыми мы гордимся до сих пор.

«Если бы императору Александру III было суждено продолжать царствовать еще столько лет, сколько он процарствовал, то царствование его было бы одно из самых великих царствований Российской империи» (С.Ю. Витте).

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Иного мнения по крестьянскому вопросу придерживались уже упомянутые А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и их революционные последователи. Взгляды А.И. Герцена основывались на идее "общинного (русского) социализма". Разочарованный Европой, он пишет, что России не обязательно проходить через стадии развития, которые прошли европейские страны и доработались до определенных социальных идеалов. Россия по своему быту находится ближе к тем идеалам. И секрет этого - в русской сельской общине. Эта община нуждается, однако, в определённом развитии и изменении, поскольку в современном виде она не представляет удовлетворительного решения проблемы личности и общества: личность в ней подавлена, поглощена обществом. Сохранив на протяжении всей своей истории земельную общину, русский народ "находится ближе к социалистической революции, чем к революции политической". Социализм в общине обосновывается им следующими доводами: во-первых, демократизм, или "коммунизм" (т.е. коллективность) в управлении жизнью сельской артели. Крестьяне на своих сходках, "на миру", решают общие дела деревни, выбирают местных судей, старосту, который не может поступить вразрез с волей "мира". Это общее управление бытом обусловлено тем, - и это второй момент характеризующий общину в качестве зародыша социализма, - что люди пользуются землёй сообща.

Коллективизм общины и право на землю и составляли, по А.И. Герцену, те реальные зародыши, из которых, при условии отмены крепостного права и ликвидации самодержавного деспотизма, может развиться социалистическое общество. Герцен полагал, однако, что сама община по себе никакого социализма не представляет. Вследствие своего патриархального характера она в настоящем виде лишена развития; общинное устройство в течение веков усыпляло народную личность, в общине она принижена, её кругозор ограничен жизнью семьи и деревни. Для того чтобы развить общину как зародыш социализма, необходимо приложить к ней западноевропейскую науку, при помощи которой только и можно ликвидировать отрицательные, патриархальные стороны общины.

"Общинный социализм" А.И. Герцена и его работа в "Колоколе" оставили богатый материал для исследователей. В советское время о нем вышло большое количество литературы. Особого внимания заслуживают труды Н.М. Пирумовой по революционному народничеству в общем и по А.И. Герцену в частности. Интересна ее оценка мыслителя. В книге "Александр Герцен: революционер, мыслитель, человек" она назвала "истинно присущими Герцену" "истинный гуманизм, внутреннюю свободу, диалектичность мышления, всеохватывающую способность понимания, высокое мужество и благородство".

Развивший теорию А.И. Герцена Н.Г. Чернышевский иначе смотрел на общину. Для него община -- патриархальный институт русской жизни, которая призвана сначала выполнить роль "товарищеской формы производства" параллельно с капиталистическим производством. Затем она вытеснит капиталистическое хозяйство и окончательно утвердит коллективное производство и потребление. После этого община исчезнет как форма производственного объединения.

Идеи А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского легли, как мы уже говорили, в основу народнических учений П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева и М.А. Бакунина. Однако, конечно же, не без изменений.

П.Л. Лавров считал крестьянскую общину и особенности, свойственные России, средством, обеспечивающим некапиталистический путь развития. Он отмечал, что русское крестьянство, начиная со "смутного времени", не переставало протестовать при каждом удобном случае и что русское крестьянство глубоко убеждено в принадлежности всей земли народу. Рассматривая историю закрепощения русского крестьянства, он разъяснял, что в крестьянстве сохранились традиции общинного землевладения с древнейших времен. Больше всего Лаврова интересовала проблема отношений собственности внутри крестьянской общины. Он полагал, что это более близкая форма к социалистической общественной собственности, чем частная капиталистическая собственность.

Относительно крестьянской реформы П.Л. Лавров писал, что обстоятельства, вынудившие самодержавие к проведению реформы, в развитии "оппозиционной мысли", а не в объективных потребностях экономического положения страны. Лавров, как и все народники, объяснял причины реформы развитием в обществе "гуманных" и "освободительных" идей. В то же время он писал о бедственном положении крестьянства: "Каждое улучшение положения имущего класса соответствует фатально новым бедствиям для народа". А за все платежи, которые берутся у крестьян из средств, необходимых для поддержания семьи, народ не имел от "заботливого правительства" ничего, кроме кабака, распространения болезней, периодических голодовок и невыносимых податей.

Вторит П.Л. Лаврову П.Н. Ткачев, указывая, что передача земли крестьянам в результате реформы не улучшила положения народа, а, наоборот, привела к усилению его эксплуатации, которая принимала все более изощренные формы. Ткачев считал, что реформа коснулась более юридических отношений, но мало изменила хозяйственную, экономическую сторону быта крестьян: юридическая зависимость исчезла, но бедность и нищета остались.

Признавая общину особенностью русской жизни, Ткачев считал, что особенность эта не результат самобытного развития, присущего одним лишь славянским народам, а следствие более медленного продвижения России по тому же пути, который уже прошла Западная Европа.

Из верной посылки о схожести форм общинного владения в разных странах Ткачев, как и все революционные народники, делал спорный вывод, что сохранившаяся в России община создает для русских крестьян сравнительно с западноевропейскими странами выгодные условия для проведения социалистической революции. Считая, что идея коллективной собственности глубоко срослась со всем миросозерцанием русского народа, Ткачев утверждал, что "наш народ, несмотря на свое невежество, стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Западной Европы, хотя они и образованнее его".

Бакунин относительно общины придерживается того мнения, что в том виде, как она сложилась в России, поддерживает "патриархальный деспотизм", убивает индивидуальную инициативу и вообще поглощает лицо "миром". В ней нет свободы, а следовательно, и нет прогрессивного развития. Как анархист Бакунин приписывает все отрицательные черты общинного быта влиянию государства, которое, по его словам, "окончательно раздавило, развратило русскую общину уже и без того развращенную своим патриархальным началом. Под его гнетом само общинное избирательство стало обманом, а лица, временно избираемые самим народом... превратились, с одной стороны, в орудия власти, а с другой -- в подкупленных слуг богатых мужиков-кулаков". Таким образом, Бакунин далек от идеализации сельской общины, но, несмотря на это, он не отвергает общинную организацию как таковую. Впрочем, в отличие от Чернышевского, связывавшего построение социализма в России с установлением демократической республики и видевшего в республиканизме важнейшее условие для развития общинного начала, Бакунин ставил будущее общины в зависимость от полного разрушения государства и исключения из жизни народа принципа власти. Относительно положения русского крестьянства, он писал, что оно не в состоянии уплатить возложенные на него непосильные налоги и платежи. Чтобы собрать налог и покрыть недоимки, которые крестьянин не может платить, - продают орудия его труда и даже его скот. Крестьяне настолько разорены, что у них нет ни семян для посевов, ни возможности обрабатывать землю.

Таким образом, рассмотрев ряд совершенно разных точек зрения по отношению к власти и крестьянскому вопросу, мы еще раз увидели, насколько широк был разброс мировоззрений интеллигенции того времени, в одном обществе сосуществовали кардинально противоположные парадигмы. Отчего так? Да, в сущности, от природы человека, который всегда будет чем-нибудь не удовлетворен. А учитывая очень непростую обстановку незавершенности преобразований, переходного периода, эти недовольные настроения расцвели буйным цветом. Правильно говорили древние: "Не дай тебе Бог жить в эпоху перемен!"

III . Участие интелли генции в революционном подполье

И все же, почему так разрослась и набрала популярность в интеллигентской среде идея радикальных преобразований, вылившаяся в целую череду террористических актов, закончившихся в итоге убийством человека, преобразовавшего Россию, возвысившего ее на международной арене и укрепившего изнутри? Что подвигло часть интеллигенции перейти к столь жестким методам борьбы с властью, осуществлявшей либеральные реформы? Об этом наша глава.

Ничто не возникает ниоткуда, ничто не исчезает в никуда - этот закон физики известен всем еще со школы. Нам думается, что применим он не только к физическим, но и к общественным явлениям. Вот только это "ниоткуда" в отдельно взятом государстве имеет зачастую не только внутреннюю обусловленность, а возникает под влиянием внешних факторов. В нашем случае - это влияние европейских освободительных движений второй и третей четвертей XIX века, и в наибольшей степени - революционных событий 1848-1849 гг., Парижской коммуны 1871 г. и франко-пруссской войны 1870-71 гг. (вспомним и М.А. Бакунина, и А.И. Герцена, принимавших участие в революциях 1848-49 гг. в Риме и Париже (А.И. Герцен), Праге и Дрездене (М.А. Бакунин)).

А.И. Герцен, в сущности, под воздействием неудач революционной Франции, июньской реакции 1848 года теряет веру в Европу (это отражено в его книге "С того берега", вышедшей в 1850 году в немецком переводе), а после личной драмы, вызванной гибелью матери и младшего сына в 1851 году и позднее жены - в 1852 г., он окончательно убеждается, что будущее за русской общиной. В этот промежуток времени пишутся работы "О развитии революционных идей в России" (впервые опубликована в 1851 г. на немецком языке; в том же году издан французский оригинал; в русском переводе вышла нелегально в Москве в 1861 г.), "Россия" (1849), "Письмо русского к Маццини" (1850), "Русский народ и социализм" (1851). Его журнал "Колокол" (1857 -1867 гг.) читали даже в Зимнем дворце.

В статье "Русский народ и социализм" он называет Европу "дряхлым Протеем", "разрушающимся организмом". Он с тревогой и разочарованием замечает: "Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы; везде неограниченное господство светской инквизиции; вместо законного порядка - осадное положение. Один нравственный двигатель управляет всем - страх, и его достаточно. Все вопросы отступают на второй план перед всепоглощающим интересом реакции. Правительства, по-видимому, самые враждебные, сливаются в единую, вселенскую полицию. Русский император, не скрывая своей ненависти к французам, награждает парижского префекта полиции; король неаполитанский жалует орден президенту республики. Берлинский король, надев русский мундир, спешит в Варшаву обнимать своего врага, императора австрийского <…> в то время как он, отщепенец от единой спасающей церкви, предлагает свою помощь римскому владыке. Среди этих сатурналий, среди этого шабаша реакции, ничто не охраняет более личности от произвола. <…> Едва веришь глазам. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?" Здесь явно видно презрение к современной А.И. Герцену Европе и руководству императорской России. Он отмечает такую вещь, что у России есть несомненное преимущество - она не есть что-то застывшее но, изменяющееся, пусть даже, часто, не в лучшую сторону: "Россия государство совершенно новое - неоконченное здание, где все еще пахнет свежей известью, где все работает и вырабатывается, где ничто еще не достигло цели, где все изменяется, - часто к худшему, но все-таки изменяется". Спасение он видит в русской сельской общине, которая "спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии".

Нельзя не сказать и об иного плана факторах, повлиявших на становление Герцена как теоретика "русского социализма". Здесь, конечно, сыграло свою роль восстание декабристов, пробудившее в душе Герцена первые, хотя ещё и смутные, революционные устремления, первые мысли о борьбе против несправедливости и произвола. Н.О. Лосский пишет об этом так: "Сознание неразумности и жестокости самодержавного политического режима развило в Герцене непреодолимую ненависть ко всякому рабству и произволу". Многое вынес А.И. Герцен из философии Гегеля. В философии Гегеля он нашёл обоснование правомерности и необходимости борьбы со старым и конечной победы нового. Пунктом соединения социализма с философией является в трудах А.И. Герцена идея гармоничной цельности человека. Идея единства и бытия рассматривалась Герценом также и в плане социально-историческом, как идея объединения науки и народа, которые и будут знаменовать социализм. Герцен писал, что когда народ поймёт науку он выйдет на творческое создание социализма . Уже здесь отдаленно звучит предостережение от "казарменного коммунизма", более четко выраженное им в 1860-х годах в выступлениях против анархизма М.А. Бакунина.

Реформа 1861 года не оправдала надежды А.И. Герцена на полное освобождение крестьян, которое открыло бы прямую дорогу развитию страны к социализму. Доказательство того, что после реформы Россия не утратила возможности перейти к социализму, минуя капитализм, составляет важную сторону развития теории "русского социализма" в 60-х годах. Герцен намечает два пути движения к социализму: для запада социализм - заходящее солнце, для русского народа - восходящее.

Идеи А.И. Герцена явились во многом фундаментом для теорий революционных народников 1860-х - 70-х годов. Он задал определяющий вопрос: должна ли Россия на пути к социализму повторить все фазы европейского развития или ее жизнь пойдет по иным законам? И сам же, своей теорией, дал отрицательный ответ на него, полагая, что Россия несет в себе черты исторической самобытности в виде сельской общины, артельного труда и мирского самоуправления. Поэтому, как ему казалось, Россия придет к социализму, минуя капитализм.

Действительно, характеристика "русского социализма", данная А.И. Герценом, это подтверждает. Он писал в "Колоколе" в 1867 г.: "Мы русским социализмом называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владенья и общинного управления, - и идет вместе с работничьей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще" .

Народники наследовали от А.И. Герцена идею некапиталистического пути России к социализму, веру в сельскую общину как зародыш будущего общества, убеждение в социалистическом характере крестьянской революции и в необходимости ее подготовки. Их также объединяет ненависть к самодержавию и несправедливости сословного строя, их связывает забота о благосостоянии всего народа, защита свободы и просвещения, революционная страстность и непримиримость ко всяким проявлениям либерализма. Они сознательно выражали интересы крестьянских масс. А.И. Герцен придавал особое значение интеллигенции в освободительном движении. У народников эта мысль приобрела форму огромнейшего влияния интеллигенции на народ.

И все же не один только А.И. Герцен повлиял на развитие и распространение революционных взглядов в среде интеллигенции. Тому были и вполне объективные причины в виде несовершенства крестьянской реформы. Вопреки ожиданиям о полном освобождении крестьян с землей получилось так, что они становились лично свободными, но должны были в течение 49 лет выплачивать выкупные платежи с процентами. При этом в большом количестве случаев размеры наделов, оставшихся по системе "отрезков", уменьшились и не обеспечивали крестьян достаточным количеством земли. Отсюда и многочисленные народные волнения и бурные обсуждения проблемы в обществе. Возьмем, к примеру, восстание весны 1861 года в селе Бездна, когда волнения распространились на 75 селений Спасского, Чистопольского, Лаишевского уездов Казанской губернии и смежных уездов Самарской и Симбирской губерний. Тогда восстание было жестоко подавлено. 12 апреля 1861 по приказу генерала Апраксина была расстреляна безоружная 4-тысячная толпа крестьян. По официальному донесению казанского военного губернатора министру внутренних дел, были убиты и умерли от ран 91 человек, более 350 человек были ранены. 19 апреля 1861 был расстрелян "толкователь" Манифеста Антон Петров. Из 16 крестьян, преданных военному суду, 5 были приговорены к наказанию розгами и заключению в тюрьму на разные сроки. На эту трагедию бурно отозвался герценовский "Колокол". В номере от 15 мая 1861 года читаем: "Да, русская кровь льется рекой! <…> Правительство все могло предупредить, и польскую кровь и русскую, а теперь за свою шаткость, за свое непонимание, за свое неумение ни в чем идти до конца - убивает толпы наших братьев". И в следующем номере от 1 июня 1861 г. указывается на то, что такого кровопролития могло и не быть, дождись Апраксин подкреплений в виде еще четырех рот, в результате чего общая численность солдат составила бы 1200 человек и несколько пушек, т.е. крестьяне возможно отступили бы и выдали новоявленного толкователя "Манифеста". Но он выступил с одной ротой, в результате, чего после непродолжительных переговоров "рота солдат сделала по толпе народа в нескольких шагах 5 залпов, по толпе, которая была в 50 раз многочисленнее и могла разорвать в куски солдат. Бедный народ только стонал после каждого выстрела русые головы падали, облитые кровью, или крестились, вспоминая заветные слова манифеста <…> да повторяя, что он умирает за царя. Бойня была ужасна". В результате погибло 70 человек, 15 человек умерло от ран на следующий день, а "врач, посланный из Казани, поехал на место бойни через двое суток после убийства. До тех пор раненые оставались без помощи".

В знак траура 16 апреля 1861 г. студенты Казанского университета и Духовной академии организовали панихиду по убитым крестьянам с. Бездны. В кладбищенской церкви Казани собралось около 400 человек. Перед собравшимися выступил профессор университета, видный историк А.П. Щапов. Он произнес страстную речь в защиту угнетенного народа, воздал должное крестьянским мученикам и закончил ее словами: "Да здравствует демократическая конституция!" Щапов был арестован, отстранен от преподавания, а Священный Синод постановил "подвергнуть вразумлению и увещанию в монастыре". Однако под давлением протеста общественности Александр II отменил решение Синода. Щапову разрешили проживание в Петербурге под надзором полиции.

Не меньшую роль сыграли известные журналы "Современник" и "Русское слово". В них печатались классики нашей литературы, известные своими демократическими настроениями. Это и Н.Г. Чернышевский, и Н.А. Добролюбов, и М.Е. Салтыков-Щедрин и многие другие. Под влиянием их свободолюбивого голоса множество студентов вышло на улицы осенью 1861 года в знак протеста против изданных правительством в июле 1861 г. "Временных правил", которые усиливали надзор за студентами и ограничивали доступ в университеты разночинцам. Начавшиеся в сентябре 1861 г. в Петербурге, волнения в октябре перекинулись в Москву и Казань. Массовая уличная демонстрация студентов Петербургского университета была разогнана полицией, сотни студентов препровождены в Петропавловскую крепость. В защиту студентов выступили передовые профессора университета, среди них Н.И. Костомаров и П.В. Павлов, подвергшиеся за это правительственным гонениям. В Москве студенческая демонстрация закончилась избиением ее участников полицией и арестами. Ответом правительства на выступления студентов в Петербурге, Москве и Казани явилось временное закрытие университетов. И снова мы видим бурную реакцию "Колокола", в котором приводится письмо одного из очевидцев провокации и избиения студентов жандармами: "Лишь только вышли они на площадь, раздались свистки и со всех сторон из засады показались жандармы.

Тут произошла схватка. Многие защищались, но все были взяты; иные бежали, но тогда тулупы, народ кинулись на них с криками: "Бейте поляков! Они пришли резать губернатора!" С яростью брали они студентов за воротники, валили, давили, полиция спасала их и говорила прохожим: "Мы спасаем! Народ рвет на части бунтовщиков!" Это показалось странным. С чего? Как? Но скоро штука была открыта, это были переодетые будочники и солдаты, и они-то с криками бросились увлечь народ. Два купца первыми открыли это, узнав будочника своего квартала, переодетым в тулуп.<…> Разъяренные как звери, жандармы … бросались на всякого, у кого была форма студентская. <…> Вытаскивая студентов из экипажей, их волочили по земле, разбивали им лицо. Одного буквально удавили на шарфе и его замертво подняли на бульваре две дамы и сами свезли в клинику… Другого, Каревьина, жандарм ударил палкой по голове; он упал замертво - но скоро приподнял голову, другой жандарм наехал на него лошадью и раздавил его! Его унесли, и он, говорят, умер".

Такое отношение к студенчеству, которое боролось за свои права исключительно мирными, ненасильственными способами, не могло не возмутить общество. Пусть то, что мы привели, напечатано в радикальном журнале, но даже если отбросить комментарии, остаются голые факты, свидетельствующие о произволе властей. А притом, что это происходило в год начала Великих реформ, в год освобождения от крепостной зависимости 20 миллионов человек, при государе, известном своими либеральными наклонностями, уже есть противоречие. Да, мы говорим о середине XIX столетия, когда еще не стояло на повестке дня введение Конституции и свобод, с нею связанных, но подобные акции властей на фоне общего "потепления" внутриполитической обстановки вполне закономерно вызвали рост антиправительственных настроений образованной части общества.

В радикально настроенных кругах недовольство вылилось в многочисленные прокламации и создание первой "Земли и воли" братьями Александром и Николаем Серно-соловьевичами, Николаем Обручевым, Александром Слепцовым и Александром Путятой. Эта федерация кружков и групп просуществовала до 1864 г. Ее программным документом была статья Н.П. Огарева в "Колоколе" "Что нужно народу?", где он сам и отвечал: "Очень просто, народу нужна земля и воля". В программе выдвигались требования передачи крестьянам земли, которой они владели до реформы, (и даже прирезки к недостаточным наделам), замены правительственных чиновников выборными волостными, уездными и губернскими органами самоуправления, избрания центрального народного представительства, сокращения расходов на войско и на царский двор. Основным средством воздействия на крестьян считалась пропаганда. Крестьянству предлагалось "сближаться с войском,.. молча собираться с силами,.. чтоб можно было умно, твердо, спокойно, дружно и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную и правду человеческую". Всего в "Земле и воле" состояло около 400 человек. Руководители ее надеялись на крестьянское восстание в 1863 г., которого, однако, не произошло. Тогда внутри возникли серьезные противоречия, связанные также и польскими событиями, и к 1864 г. она распустилась.

Кстати, говоря о польских волнениях, нужно отметить неоднозначность отношения к ним в русском обществе. Одни поддерживали его, другие выступали за его скорейшее подавление. И здесь снова считаем важным привести два диаметрально противоположных суждения печатных изданий консервативной и революционной мысли - "Московских ведомостей" М.Н. Каткова и "Колокола" А.И. Герцена. Как известно, в споре рождается истина, вот и мы попробуем приблизиться к ней, зачитав совершенно разные мнения по такому животрепещущему вопросу. В статье от 8 марта 1863 года М.Н. Катков обвиняет во всем мелкое дворянство и католическое духовенство, не трогая ни крупных землевладельцев, ни крестьян: "Те классы, в руках которых земля, капиталы, промыслы и торговля, до сих пор держатся в стороне, и все восстание является делом шляхтичей, мелкого, безземельного дворянства, да католического духовенства, а вовсе еще не целого народа".

Этим "Московские ведомости" не ограничиваются выдают в адрес восставших множество жестких высказываний, как например в номере 93 от 30 апреля, где восставшие обвиняются в терроре: "… крестьяне в Царстве Польском решительно не сочувствуют восстанию и даже враждебо настроены ему. Но они поставлены в ужасное положение. Их душат и вешают агенты национального комитета, а русские войска не всегда могут оказывать им защиту. <…> При таком положении дел, обязанность всякого правительства, сознающую лежащую на нем ответственность, должна состоять в том, чтобы освободить мирное население из-под власти терроризма".

И уж, конечно, одна из самых гневных статей посвящена находке проекта восстания, подписанного Мерославским, в доме графа Андрея Замойского: "Ложь, в этой программе восстания, равно как и в польском катехизисе, возводится на степень священного начала; обман самый нахальный, ничем не стесняющийся, рекомендуется каждой строчкой и простирается на все. Обманывать русское правительство, обманывать русский народ, обманывать польский народ, обманывать правительства западных держав, обманывать общественное мнение Европы, обманывать наших глупых социалистов и помешанных демагогов, обманывать всех без разбора, вот политика польских патриотов, вот их "святая справа", вот задача, которую они себе поставили".

Как видно из приведенных отрывков статей, консервативно настроенная общественность крайне негативно относилась к подобным проявлениям непокорности. На иных позициях стояли радикально настроенные слои интеллигенции, рупором которых являлся герценовский "Колокол". "Слова порицания умолкают перед роскошью злодейства, двоедушия и глупости, которую вызвало петербургское правительство… и все это не оставляя своего лепета о прогрессе и либерализме" - пишет А.И. Герцен. "Шайками пьяных убийц", "одичалыми грабителями", "зверями, падшими в состояние царских опричников", жертвами "голода, побоев, нравственной слепоты и казарменной дрессировки" называет "Колокол" наши войска, которые газета "Инвалид" превозносит, говоря, что они "во всем блеске выказали те свойства, которые составляют славу и красу каждой армии". Говоря о подавлении восстания, А.И. Герцен метафоричен: "Печален наш удел, скрепя сердце, помечать главные черты неравного боя польского Лаокоона с петербургским чудовищем… С одной стороны героизм до безрассудства, поэзия, любовь, великие предания, воля, беспомощность и смерть. С другой - властолюбивый каприз, забитое повиновение, угрызение совести, сила и прусская помощь" . К слову сказать, помимо столь эмоциональных выступлений, в "Колоколе" приводились и письма русских офицеров в Польше, весьма недвусмысленно описывавших грабительские действия наших войск.

Конечно, надо отметить, что нельзя воспринимать без должной критики статьи А.И. Герцена (как и статьи М.Н. Каткова), но в сложном переплетении социальных и национальных проблем подобные высказывания имели сильное воздействие на читателя. Написанные на злободневную тему, они могли склонить человека как на крайние левые позиции, так и сделать его убежденным консерватором. Сила печатного слова, сказанного вовремя, удесятеряется.

Все мы помним каракозовский выстрел 4 апреля 1866 года. Сам Д. Каракозов был членом кружка "ишутинцев", действовавшего 1863 - 1866 гг. под знаменами идей Н.Г. Чернышевского. Их целью была подготовка крестьянской революции путем заговора интеллигентских групп. Члены кружка пытались организовать разного рода производственно-бытовые артели. В Москве ими были открыты переплетная и швейная мастерские, воскресная школа и Общество взаимного вспомоществования для бедных студентов. В феврале 1866 г. создали тайное общество под названием "Организация". Они намереваясь распространить в провинции ее филиалы. Дмитрий Каракозов без согласования с остальными, по своей инициативе совершил покушение на Александра II: 4 апреля 1866 г. он стрелял в императора у Летнего сада в Петербурге, но промахнулся и был схвачен. Суд приговорил его к повешению, остальных членов кружка - к разным срокам каторги и ссылки.

Заслуживает внимания реакция консервативных кругов на такое происшествие, явившееся, что ясно из "Московских ведомостей", неожиданностью. М.Н. Катков в статье от 3 августа 1866 года, посвященной выстрелу в Летнем саду, недоумевает по этому поводу: "Можно ли поверить, чтобы мальчишки-школьники, как бы они не были испорчены, не находясь ни в каких сочувственных отношениях в окружающей среде, могли составить сами из себя ядро какой-нибудь значительной организации? Что следственная комиссия обратила внимание на язву нигилизма, это не могло казаться удивительным, это было весьма естественно; но удивительными казались слухи, будто бы эти нигилистические кружки сомкнулись сами собою в обширную и сильную организацию, которая охватила всю страну. Еще страннее было предполагать, что организующая сила появилась в этой ржавчине и плесени, называемой нигилизмом, в то время, когда в обществе не было уже никаких сомнений и колебаний относительно свойств этого жалкого явления… Странным казалось то, что нигилизм оказался способным действовать именно тогда, когда он видимо слабел и иссякал в своих источниках, когда множество жертв его освободилась от него как от кошмара <…> когда учащаяся молодежь стала обнаруживать несравненно лучший дух…"

Вполне понятно, почему чувствуется некоторая растерянность в словах М.Н. Каткова. Ведь до этого случая цари спокойно могли гулять без охраны, поскольку в глазах народа власть императора была священной. События весны 1866 года встряхнули общество, которое не могло поверить, что подобное возможно.

Естественно, покушение на государя императора не могло не повлечь ужесточение режима. Притом же, что вовсю шли реформы, любой отход от них был чреват протестами осмелевшей общественности. Такие меры как закрытие "Современника", "Русского слова", гонения на высшую школу, ограничение прав земств и задержка реформы городского самоуправления привели к волне студенческих беспорядков осенью 1868 - весной 1869 гг. Как мы видим, атмосфера для развития революционных идей водворилась самая что ни на есть благоприятная. И в такой обстановке возникло тайное общество "Народная расправа" во главе с С.Г. Нечаевым.

О печально известном убийстве студента И.И. Иванова, не согласного с С.Г. Нечаевым нельзя говорить иначе как о бесчеловечности и разнузданном фанатизме последнего. Его "Катехизис революционера" больше похож на бред сумасшедшего, чем на этику революционера. В доказательство этого можно привести многие пункты оттуда, но, чтобы не загромождать наше исследование, приведем лишь два из них: " п.6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение - успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель - беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть и погубить своими руками всё, что мешает ее достижению. <…> п.13. Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире, если он может остановиться перед истреблением положения, отношения или какого-нибудь человека, принадлежащего к этому миру, в котором всё и все должны быть ему ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения - он не революционер, если они могут остановить его руку". Надо сказать, что подавляющее большинство членов революционного лагеря крайне негативно восприняли подобные мысли и не пошли по такому пути. В начале 1870-х образуются новые кружки, как то "Общество большой пропаганды" С. Перовской и М. Натансона ("чайковцы"), кружок Александра Долгушина, которые к 1874 году были разгромлены.

Начиная разговор о 1870-х годах, мы считаем не лишним привести данные В.С. Антонова по социальному составу участников революционного движения в эти годы, чтобы понять, кто являлся его главной движущей силой:

|

Социальный состав |

Число участников |

% к общему числу |

|

|

Ремесленники, кустари |

|||

|

Крестьяне |

|||

|

Солдаты, младшие военные специалисты |

|||

|

Мелкие служащие |

|||

|

Служащие |

|||

|

Земские служащие |

|||

|

Собственники предприятий, купцы |

|||

|

Священники |

|||

|

Адвокаты, актеры |

|||

|

Офицеры, военные чиновники |

|||

|

Литераторы |

|||

|

Врачи, фельдшера, акушерки |

|||

|

Учащиеся низших и средних общеобразовательных и специальных школ |

|||

|

Семинаристы |

|||

|

Военные гимназисты, юнкера |

|||

|

Студенты и вольнослушатели высших учебных заведений |

|||

Из этих данных видно, что определяющую роль играли студенты, значительная часть которых, по словам В.С. Антонова, шли в революцию с младших курсов университетов и институтов. При этом он подтверждает свои выводы данными статистики III отделения за 1873-1877 года, по которым эта цифра составляет более 50% (37, 5% у В.С. Антонова). Теперь легче будет понять, что представляло собой революционное движение в 1870-х годах.

Два животрепещущих вопроса внутренней политики России в 1870-х продолжали оставаться: вопрос крестьянский и положение самодержавной власти императора. Эти два камня преткновения побуждали к действию революционеров того времени. В 1870-е годы оформляются три основных идеологических линии: пропагандистская, заговорщическая и "бунтарская" (анархизм М.А. Бакунина). Для данного периода характерно и "хождение в народ" и практика террора, закончившаяся убийством Александра II. Кстати, говоря о "хождении в народ", нельзя пройти мимо имен П.Л. Лаврова и М.А. Бакунина, которые идейно подготовили его.

П.Л. Лавров в своих "Исторических письмах" интеллигенцию рассматривает как "критически мыслящих личностей", выступающих двигателем сознательных изменений культуры в противоположность непреднамеренным ее изменениям.

Радикальную часть интеллигенции, по его мнению, составляют личности, способные и желающие действовать в интересах народа. Их пока меньшинство, им трудно проявить себя в обществе, в котором отсутствуют демократические свободы. Но за ними будущее: "Перед общественными формами личность действительно бессильна, однако борьба ее против них безумна лишь тогда, когда она сделаться не может. Но история доказывает, что это возможно, и что даже это естественный путь, которым осуществляется прогресс в истории. Итак, нам приходится поставить и решить вопрос: как обращались слабые личности в общественную силу?" Отвечая на этот вопрос, П.Л. Лавров определяет три ступени такого превращения. На первой ступени в борьбу за социальный прогресс вступают отдельные критически мыслящие личности. Они осознают царящее вокруг них зло, и начинают борьбу с ним. На втором этапе число энергичных, фанатично преданных делу свободы личности, растет. Их подвиг самопожертвования вдохновляет толпу, "их легенда воодушевляет тысячи той энергией, которая нужна для борьбы".

Основным условием, при котором личность становится движущей силой прогресса, является ее связь с массами, через партию, способную бороться за прогресс, за осуществление идеалов справедливого общества. На третьей ступени партия сплачивает усилия отдельных критически мыслящих личностей, вырабатывает стратегию и тактику борьбы за светлое будущее. Однако партия не может стать направляющей силой исторического прогресса, если она будет оторвана от масс. П.Л. Лавров был убежден, что идеи способны двигать человечество лишь тогда, когда они сделаются обыденным явлением для значительной части общества. Отсюда его глубокое убеждение, что революция может быть совершена только "посредством народа". А поскольку основная масса русского народа - малообразованное крестьянство, основная задача интеллигенции, особенно ее молодежной части, состоит в том, чтобы понять потребности народа, и помочь ему осознать свою силу, и вместе с ним приступить к революционным преобразованиям.

Забегая вперед, скажем, что идеи П.Л. Лаврова сыграли определенную роль в "хождении в народ", но, по словам Б.С. Итенберга, лавризм не был символом движения и что многие из участников "хождения" "видели в нем абстрактное учение, далекое от практических задач борьбы".

М.А. Бакунин в главной своей работе "Государственность и анархия" так же возлагал свои надежды на интеллигенцию и призывал идти в народ: "Она должна идти в народ, несомненно, потому что ныне везде, по преимуществу же в России, вне народа, вне многомиллионных чернорабочих масс нет более ни жизни, ни дела, ни будущности". Причем из двух путей, по которым надлежало действовать - "более миролюбивого и подготовительного свойства" и "бунтовского" - он выбирал второй. При этом М.А. Бакунин отмечает, что первый вариант замечателен, но вряд ли выполним, аргументируя следующим образом: "Те, которые рисуют себе такие планы и искренно намерены осуществить их, делают это, без сомнения, закрывши глаза, для того чтобы не видеть во всем ее безобразии нашей русской действительности. Можно наперед предсказать им все страшные, тяжкие разочарования, которые постигнут их при самом начале исполнения, потому что за исключением разве только немногих, весьма немногих счастливых случаев, большинство между ними дальше начала не пойдет, не будет в силах идти".

Главную цель в подготовке восстания, то есть движения по второму пути, М.А. Бакунин видит в том, чтобы для начала убедить крестьян в том, что главный враг их не чиновник или помещик, но что все идет от царя, что он - главный виновник несправедливости: "Втолковать, дать ему почувствовать это всеми возможными способами и пользуясь всеми плачевными и трагическими случаями, которыми переполнена ежедневная народная жизнь, показать ему, как все чиновничьи, помещичьи, поповские и кулацкие неистовства, разбои, грабежи, от которых ему нет житья, идут прямо от царской власти, опираются на нее и возможны только благодаря ей, доказать ему, одним словом, что столь ненавистное ему государство - это сам царь и не что иное, как царь - вот прямая и теперь главная обязанность революционной пропаганды". Мыслитель считает, что надо дать почувствовать народу свое единство, и в единстве этом он несокрушим. Однако мешает этому замкнутость общин, которую он предлагает преодолеть это, установив связи между передовыми людьми всех деревень, провести такие связи между крестьянами и рабочими. Как подспорье, он предлагает использовать газету: "Для того же чтобы создалось в нашем народе чувство и сознание действительного единства, надо устроить род народной печатной, литографированной, писаной или даже изустной, газеты, которая бы немедленно извещала повсюду, во всех концах, областях, волостях и селах России о всяком частном народном, крестьянском или фабричном бунте, вспыхивающем то в одном, то в другом месте, а также и о крупных революционных движениях, производимых пролетариатом Западной Европы, для того чтобы наш крестьянин и наш фабричный работник не чувствовал себя одиноким, а знал бы, напротив, что за ним, под тем же гнетом, но зато и с тою же страстью и волею освободиться, стоит огромный, бесчисленный мир к всеобщему взрыву готовящихся чернорабочих масс". И при всем том надо быть на передовой и показывать личный пример народным массам.

Такими идеями руководствовались участники и первого, и второго "хождения в народ", однако крестьяне не внимали их пропаганде и нередко сдавали их полиции. Из наиболее громких дел мы имеем знаменитый "Процесс 193-х", где из 4 тысяч арестованных часть была отпущена за недостатком улик, часть сослана, 97 человек во время следствия либо сошли с ума, либо умерли еще до суда и 3 человека из 193-х обвиняемых ушли в мир иной во время судебного разбирательства. Надо сказать, что публичность судебных заседаний была относительна. В томе 3-м сборника "Государственные преступления в России в XIX веке" под редакцией Б. Базилевского, где имеется отчет о судебных заседаниях по данному делу, приводятся такие слова присяжных поверенных и ответ на них первоприсутствующего: "Заседание 18 октября. Как только вошел суд, присяжный поверенный Спасович обратился к присутствию с заявлением, в котором, указывая на необходимость для суда публичности и гласности, ходатайствовал перед Особым Присутствием о переносе суда в другую более вместительную залу, а до приискания таковой отсрочить судебные заседания". Поверенный Герард отметил также, что "отсутствие публичности было бы противно достоинству Сената и подрывало бы веру в его справедливость". На эти слова первоприсутствующий сенатор Петерс заявил, что не видит нарушений гласности и что, если бы они были, он первый сказал бы о них, и аргументировал свой ответ присутствием публики "здесь и там; (при этом Петерс указал на места позади судейских кресел)" Относительно "здесь и там" подсудимый Ипполит Мышкин на следующем заседании 20 октября высказался, что места эти, "вероятно, для лиц судебного ведомства" и что они вместе с "примостившимися тремя-четырьмя субъектами" за "двойными рядами жандармов" не есть еще настоящая публичность.

Подтверждает сказанное и А.Ф. Кони, написавший в своих мемуарах: "Места за судьями вечно были полны сановных зевак; в залах суда были во множестве расставлены жандармы, и ворота здания судебных установлений, как двери храма Януса, закрыты накрепко, будто самый суд находился в осаде".

Н.А. Троицкий, попытавшийся представить цельную картину процесса "193-х", пишет следующее: "На обычные места для подсудимых (возвышение за барьером, прозванное подсудимыми "Голгофой") были усажены мнимые организаторы "сообщества": Мышкин, Войнаральский, Рогачев, Ковалин и В.Ф. Костюрин… а все остальные подсудимые заняли места для публики.

На незначительное число оставшихся мест (10-12) допускалась по особым билетам лишь проверенная "публика" и агенты III отделения".