Свечин александр андреевич стратегия fb2. Стратегия победы от александра андреевича свечина. Проект " Военная литература" Издание

А.А. Свечин

Издательство : Государственное военное издательство

Год: 1927

Cтраниц: 264

Формат : PDF

Размер : 124.8 МБ

Книга посвящена стратегии войны. Включает в себя как рассмотрение вопросов непосредственно связанных с вооруженными силами (строительство вооруженных сил, военная мобилизация и т.д.), так и вопросы влияния политики, дипломатии и экономики на ход и исход войны…

СОДЕРЖАНИЕ:

Предисловие к 1 изданию. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Предисловие ко 2 изданию. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

В В Е Д Е Н И Е

Стратегия в ряду военных дисциплин. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Классификация военных дисциплин. - Тактика. - Оперативное искусство. - Стратегия, как искусство. - Стратегия, как теория искусства. - Отношение теории к практике. - Стратегия, как искусство военных вождей. - Ответственные политические деятели должны быть знакомы со стратегией. - Обязательность знакомства со стратегией для всего комсостава. - Приступ к изучению стратегии должен относиться к началу серьезных занятий военным искусством. - Задача курса стратегии. - Военная история. - Маневры. - Военная игра. - Изучение классиков.

СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА

1. Политика и экономика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Наступление и оборона в историческом масштабе. - Политическое искусство. - Насилие. - Война - часть политической борьбы. - Борьба за экономическую боеспособность. - Внешняя торговля. - Развитие промышленности. - Экономические позиции за рубежом. - Географическое распределение промышленности.

2. Политическая цель войны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Экономические цели войны. - Формулировка политической цели. - Политическая база. - Политическое наступление и оборона. - Развитие идеи политического наступления. - Сокрушение и измор. - Политическая цель и программа мира. - Превентивная война. - Политика определяет важнейший театр войны. - Интегральный полководец. - Совместная работа политиков и военных.

3. План охранения внутренней безопасности. . . . . . . . . . . . . . . 46

Непосредственное охранение внутренней безопасности. - Внутренняя политика. - Крестьянский вопрос в Пруссии и России в начале XIX века. - Значение тыла. - Вера Засулич и тройственный союз. - Авантюра русско-японской войны. - Записка Дурново. - Подготовка государства к войне в отношении внутренней политики. - Наступательный фронт внутренней политики.

4. Экономический план войны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Размах экономической борьбы. - Экономический план войны. - Транспорт. - Стоимость войны и военный бюджет. - Средства для ведения войны. - Военный коммунизм. - Экономическая мобилизация: перманентность экономической мобилизации, организационный вопрос, распределение рабочей силы, город и деревня, промышленная мобилизация. - Техническая внезапность. - Экономический генеральный штаб.

5. Дипломатический план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Задачи дипломатии. - Лозунги войны. - Зависимость внешней политики от внутренней. - Центральные государства. - Дипломатическая подготовка войны. - Крестовый поход. - Лига наций. - Коалиции. - Трудности сепаратного мира. - Государственный эгоизм. - Вассалы эпохи империализма. - Союзники поневоле. - Великие державы и малые союзники. - Военные конвенции. - Политические стыки. - Согласованная стратегия коалиции.

6. Линия политического поведения во время войны. . . . . . . . . . . 83

Политическое маневрирование. - Оккупационная политика. - Расширение базиса войны. - Эвакуация и беженцы. - Изменение политических целей войны. - Политика и свобода отступательного маневра. - Боpoдино. - Седанская операция. - План Шлиффена. - Основная линия ведения мировой войны Германией и Англией. - Марнская операция. - Стратегия сокрушения Нивеля. - Помощь политики при окончании войны. - Политика и выбор операционного направления. - Географический объект операции. - Самостоятельные операции морского и воздушного флотов. - Воздействие внешней политики в начале и конце войны.

ПОДГОТОВКА ВООРУЖЕННОГО ФРОНТА

1. Исходные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Значение фронта вооруженной борьбы. - План войны и план операций. - Военизация. - Разведка.

2. Строительство вооруженных сил. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Политическая основа армии. - Моральные силы. - Количество и качество. - Мелкие государства. - Регулярная армия и партизаны. - Укомплектование. - Организация. - Отношение нестроевых к строевым. - Отношения между родами войск. - Железнодорожный маневр.

3. Военная мобилизация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Перманентность мобилизации. - Необходимость гибкости. - Предмобилизационный период. - Мобилизация и план оперативного развертывания. - Группировка возрастов. - Мобилизационный план. - Дислокация. - Округа или корпуса?

4. Подготовка пограничных театров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Организационная подготовка. - Дорожная подготовка. - Фортификационная подготовка.

5. План операций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Содержание и объем плана операций. - Степень изменчивости плана операций. - Гибкость плана операций. - Оперативное развертывание. - Организация фронтов. - Операционный базис. - Перевозки по сосредоточению. - Прикрытие развертывания. - Идейная подготовка армии. - План снабжения. - Снабжение и регулировка военных действий.

ГРУППИРОВКА ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНОЙ ВОЕННОЙ ЦЕЛИ

1. Формы ведения военных действий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Исходные положения. - Сокрушение. - Целесообразность операции. - Измор. - Стратегическая оборона и наступление. - Позиционность и маневренность.

2. Сообщения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Стратегия - учение о сообщениях. - Сообщения в стратегии XX века. - Полезная работа вооруженного фронта. - Логика Александра

Македонского. - Поджог своих кораблей. - Сообщения при сокрушении.

3. Операция с ограниченной целью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Эволюция операции. - Внезапность. - Операция и местные бои. - Материальное сражение. - Экономия сил. - Оперативная оборона и наступление. - План операции. - Формы операции. - Оперативное развертывание. - Начало подготовки операции.

4. Стратегическая линия поведения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Конечная военная цель и цели операций. - Последовательность операций. - Кривая стратегического напряжения. - Момент начала операции.- Обрыв операции. - Действия по внутренним линиям. - Одновременное преследование нескольких позитивных целей. - Дозирование операции. - Стратегический резерв. - Стратегическая линия поведения.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Стратегическое руководство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Генеральный штаб. - Место ставки. - Ориентировка в действиях своих войск. - Диагноз неприятельских намерений. - Принятие решения. - Активность. - Высшее командование и тактика. - Скрытность. - Сообщения для печати. - Ориентировка работы тыла.

2. Методы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Приказ и директива. - Частая инициатива. - Меры фактического воздействия. - Гармоничность организации. - Трения.

Был сразу назначен военным руководителем Смоленского района Западной завесы, затем - начальник Всероссийского главного штаба. С октября 1918 г. Свечин работает в Академии Генштаба, занимает пост главного руководителя военных академий РККА по истории военного искусства и по стратегии. Арестован 30 декабря 1937 г. по обвинению в участии в контрреволюционной организации, подготовке террористов. Расстрелян и похоронен на "Коммунарке" (Московская область) 29 июля 1938 г.

Предисловие к 1 изданию

55 лет отделяют последнее практическое выступление стратегии Мольтке - франко-прусскую войну - от последней операции Наполеона, разрешившейся под Ватерлоо. 55 лет отделяют и нас от Седанской операции.

Мы отнюдь не можем говорить о замедлении темпа эволюции военного искусства. Если у Мольтке были основания для того, чтобы приступить к ревизии стратегического и оперативного мышления, оставленного в наследство Наполеоном, то еще большие основания имеются в наше время, чтобы приступить к ревизии стратегического мышления, оставленного нам Мольтке. Мы можем сослаться на ряд новых материальных факторов, заставляющих нас занять новую точку зрения на стратегическое искусство. Укажем, например, на железные дороги, игравшие в эпоху Мольтке существенную роль лишь при первоначальном оперативном развертывании; теперь железнодорожный маневр вторгается в каждую операцию и составляет существенную ее часть; укажем на возросшее значение тыла, экономического и политического фронтов борьбы, на перманентность военной мобилизации, отодвигающую момент наивысшего стратегического напряжения с двадцатого дня войны на несколько месяцев, и т. д.

Целый ряд истин, справедливых еще в эпоху Мольтке, ныне является пережитком.

Блестящее военное творчество Наполеона в значительной степени облегчило работу Жомини и Клаузевица по составлению теоретических трактатов по стратегии; произведения Жомини являются лишь теоретической кодификацией практики, созданной Наполеоном. Не столь законченный, но все же богатый материал, с рядом мастерских решений, оставил Мольтке старший в распоряжение Шлихтинга. Современный исследователь стратегии, опирающийся на опыт мировой и гражданской войн, конечно, не может жаловаться на недостаток нового исторического материала; однако, его задача труднее задач, выпавших на Жомини и Шлихтинга: ни мировая, ни гражданская война не выдвинули таких практических деятелей, которые оказались бы вполне на высоте требований, предъявляемых новыми условиями, и которые авторитетом своих мастерских решений, увенчанных победой, подкрепили бы новое изложение стратегической теории. И Людендорф, и Фош, и военные деятели гражданской войны далеко не господствовали над событиями, а, скорее увлекались их водоворотом.

Отсюда вытекает меньшая связанность современного стратегического писателя, но свою свободу он вынужден окупить громадными трудностями работы и еще, быть может, большими затруднениями на пути утверждения и признания его взглядов. Мы атакуем значительное количество предрассудков стратегии, которые, быть может, в глазах у многих не потерпели еще окончательного поражения в жизни, на театре войны. Новые явления заставляют нас давать новые определения, устанавливать новую терминологию; мы стремились не злоупотреблять новшествами; однако, и при таком осторожном подходе, как ни путаны устаревшие термины, вероятно, они найдут своих защитников. Маршал Мармон, которому сделали упрек, что он употребляет, вместо термина "оборонительная линия", термин "операционная линия", имеющий совершенно другое значение, имел же развязность назвать шарлатанами лиц, стремившихся согласовать военный язык с военной действительностью!

Характер нашего труда не допускает цитирования авторитетов для подтверждения наших взглядов. Если на стратегию сыплются упреки в том, что это лишь "вежливость военных", скрывающая пустое место, казарменная сказка, то в этом дискредитировании стратегии крупную роль играли чисто компилятивные труды, блестевшие набором афоризмов, заимствованных у великих людей и писателей разных эпох. Мы не опираемся ни на какие авторитеты; мы стремимся воспитывать критическую мысль; наши ссылки указывают или на источник фактического материала, которым мы орудуем, или приводят первоисточник отдельных слишком известных мыслей, улегшихся в нашу теорию. Первоначальный наш замысел был - написать труд по стратегии без всяких цитат, - так стали нам ненавистны наборы изречений, - усомниться во всем и лишь из бытия современных войн построить учение о войне; нам не удалось осуществить этот замысел полностью. Мм не хотели точно так же и вступать в полемику - поэтому мы не подчеркивали противоречий между определениями и пояснениями, которые являются нашими, и мнениями очень больших и знаменитых писателей; к нашему сожалению, этих противоречий в нашем труде имеется даже значительно больше, чем требовалось бы для признания его вполне оригинальной работой. К сожалению, так как это может затруднить понимание нас при поверхностном чтении.

Мы надеемся, что эти затруднения отчасти будут смягчены знакомством с нашим трудом по истории военного искусства, а также несколькими курсами лекций по стратегии, которые мы прочли в течение двух истекших лет, и которые уже несколько популяризировали нашу постановку некоторых вопросов.

Мы рассматриваем современную войну, со всеми ее возможностями и не стремимся сузить нашу теорию до наброска красной советской стратегической доктрины. Обстановку войны, в которую может оказаться втянутым СССР, предвидеть необычайно трудно, и ко всяким ограничениям общего учения о войне надо подходить крайне осмотрительно. Для каждой войны надо вырабатывать особую линию стратегического поведения; каждая война представляет частный случай, требующий установления своей особой логики, а не приложения какого-либо шаблона, хотя бы и красного. Чем шире охватит теория все содержание современной войны, тем скорее придет она на помощь анализу данной обстановки. Узкая доктрина, может быть, будет более путать наше мышление, чем ориентировать его работу. И надо не забывать, что только маневры бывают односторонними, а война представляет всегда явление двухстороннее. Надо иметь возможность охватить войну и в представлении противной стороны, уяснить себе ее стремления и ее цели. Теория может принести пользу только поднявшись над сторонами, проникшись полным бесстрастием; мы избрали этот путь, несмотря на негодование, с которым встречают некоторые наши молодые критики избыток объективности, "позу американского наблюдателя" в военных вопросах. Всякая измена научной объективности явится в то же время изменой и диалектическому методу, которого мы твердо решили держаться. В широких рамках общего учения о современной войне диалектика позволяет гораздо ярче характеризовать линию стратегического поведения, которую нужно избрать для данного случая, чем это могла бы сделать теория, даже имеющая в виду только данный случай. Человек познает, лишь различая.

Но мы не собирались написать нечто вроде стратегического Бедекера, который бы охватил все мельчайшие вопросы стратегии. Мы отнюдь не отрицаем пользы составления такого путеводителя, лучшей формой которого, вероятно, явился бы стратегический толковый словарь, который с логической последовательностью уточнил бы все стратегические понятия. Наш труд представляет более боевую попытку. Мы охватили всего около 190 вопросов, Казавшихся нам более важными, и сгруппировали их в 18 глав. Наше изложение, порой более глубокое и продуманное, порой, может быть, недоконченное и поверхностное, представляет защиту и проповедь известного понимания войны, руководства подготовкой к войне и военными действиями, методов стратегического управления. Энциклопедический характер чужд нашему труду.

Особенно умышленная односторонность проведена в изложении политических вопросов, затрагиваемых в настоящем труде очень часто и играющих в нем крупную роль. Более глубокое исследование привело бы, вероятно, автора к слабому, банальному повторению тех сильных и ярких мыслей, которые с огромным авторитетом и убедительностью развиты в трудах Ленина и Радека, посвященных войне и империализму. Наша авторитетность в вопросах современного толкования марксизма, к сожалению, столь ничтожна и столь горячо оспаривается, что попытка такого повторения, очевидно, была бы бесполезна. Поэтому, при изложении связи между надстройкой войны и экономическим ее базисом, мы решили рассматривать политические вопросы только с той стороны, с которой они рисуются военному специалисту; мы и сами отдаем себе отчет и предупреждаем читателя, что наши заключения по вопросам политического характера - хлебные цены, город и деревня, покрытие издержек войны и т. д. - представляют лишь один из многих мотивов, коими должен руководствоваться политик при решении этих вопросов. Это не ошибка, если сапожник критикует картину знаменитого художника с точки зрения нарисованного на ней сапога. Такая критика может быть поучительна даже для художника.

Нам удалось сохранить за нашим трудом довольно скромный объем путем отказа от подробного изложения военно-исторических фактов. Мы ограничились лишь ссылкой на них. Несмотря на такое сужение военно-исторического материала, наш труд является размышлением над историей последних войн. Мы отнюдь не предлагаем брать наших заключений на веру; пусть читатель присоединится к ним, внеся, может быть, известные поправки, проделавши сам работу анализа над сделанными ссылками; истинно лабораторное изучение теории стратегии получилось бы, если бы кружок читателей взял на себя труд повторить авторскую работу - разделил бы между своими членами ссылки на различные операции и, продумав их, сравнил бы свои размышления и заключения с теми, которые предлагаются в настоящем труде. Теоретический труд по стратегии должен представлять лишь рамки для самостоятельной работы изучающего ее. История должна являться материалом для самостоятельной проработки, а не иллюстрирующими, часто подтасованными примерчиками для заучивания.

Многие, вероятно, не одобрят отсутствия в труде какой-либо агитации в пользу наступления и даже сокрушения: труд подходит к вопросам наступления и обороны, сокрушения и измора, маневренности и позиционности совершенно объективно: цель его - сорвать плод с древа познания добра и зла, посильно расширить общий кругозор, а не воспитывать мышление в каких-либо стратегических шорах. У него нет идеала - стратегического рая. Когда-то Виктор Кузен провозгласил подчинение философской истины моральной полезности. Многие стратегические доктринеры, образовавшие как бы секту наступления, отказавшиеся от объективного подхода к явлениям войны, веровавшие в победоносную силу принципов, правил, норм, стояли на той же точке зрения и не брезгали даже подтасовкой фактического материала для достижения воспитательного эффекта. Мы очень далеки от подобных взглядов. Мы не думаем, что стратегическая теория в какой-либо степени ответственна за наступательный импульс в армии. Последний ведет свое происхождение из совершенно других источников. Клаузевиц, провозгласивший оборону сильнейшей формой войны, не развратил германскую армию.

Мы отказались от погони за деталями и не давали правил. Изучение деталей является задачей дисциплин, соприкасающихся со стратегией, останавливающихся подробно на вопросах организации, мобилизации, комплектования, снабжения, стратегической характеристики отдельных государств. Правила в стратегии неуместны. Китайская пословица, правда, гласит о том, что разум создан для мудрецов, а закон для людей немудрых. Теория стратегии, однако, напрасно стремилась бы стать на такой путь и пыталась бы популяризировать свое изложение в виде уставных правил, доступных для лиц, не имеющих возможности самостоятельно углубиться в изучение стратегических вопросов и посмотреть в корень. В любом вопросе стратегии теория не может выносить жесткого решения, а должна апеллировать к мудрости решающего.

Из изложенного читатель отнюдь не должен делать вывод, что автор видит в своем произведении верх совершенства. Автору отчетливо рисуется недоговоренность и недостаточная углубленность разработки многих вопросов. В пределах той же серии вопросов можно было бы работать над настоящим трудом еще десятки лет. Так поступал Клаузевиц, не успевший за всю свою жизнь докончить свое исследование о войне, окончательно редактировавший лишь первую главу, но создавший все же труд, который сохранит свое значение, частью, и во второе столетие своего существования. Такое капитальное углубление не отвечает условиям нашего времени. Эволюция идей идет таким темпом, что, проработав десятки дет над углублением труда, можно больше отстать, чем нагнать ход развития. Нам кажется, что в известной мере настоящий труд отвечает существующей потребности в стратегическом обобщении; нам представляется, что, при всех своих несовершенствах, он все же может оказать помощь для уяснения современных особенностей войны и пригодиться лицам, готовящимся к практической работе в области стратегического искусства.

Только эти соображения и подвинули автора на издание настоящей книги. Далеко не во всех частях она, разумеется, оригинальна. Во многих местах читатель натолкнется на мысли, известные ему по трудам Клаузевица, фон дер Гольца, Блуме, Дельбрюка, Рагено, ряда новейших военных и политических мыслителей. Автор считал бесплодным пестрить текст беспрерывным указанием первоисточников мыслей, органически улегшихся в данную работу и являющихся частью ее, как логического целого.

Предисловие ко второму изданию

В 1923 и 1924 г. г. автору было поручено чтение курса стратегии. Результатом этой двухлетней работы явилась настоящая книга. Перед автором стояли две задачи. Первая - центр тяжести труда - заключалась во внимательном изучении последних войн, наблюдений той эволюции, которую пережило стратегическое искусство за последние 65 лет, исследований, определяющих эту эволюцию материальных предпосылок. Вторая Задача состояла в том, чтобы уложить наблюденную действительность нашего времени в рамки определенной теоретической схемы, дать ряд широких сообщений, которые помогали бы углубить и осмыслить практические вопросы стратегии.

В настоящем, втором, издании автор во многих местах, расширив их, произвел уточнения и несколько развил военно-историческую основу своих заключений. Он добросовестно пересмотрел все многочисленные скопившиеся у него замечания критики - в виде ли печатных отзывов, или писем, составленных отдельными кружками, рецензий, указаний, одобрений порицаний видных и невидных военных и политических деятелей. Поскольку он мог понять и усвоить точку зрения критики, он воспользовался сделанными замечаниями и приносит свою благодарность за оказанное настоящему труду внимание. В общем, представления автора об эволюции стратегии почти не оспаривались, но терминология его, в особенности определения категорий сокрушения и измора, встретила различные толкования и контр-определения.

В спорных вопросах автор развивает и дополняет в настоящем издании свою прежнюю точку зрения. Он не может согласиться с другими намечавшимися границами между сокрушением и измором; наиболее проработанная критикой точка зрения заключалась в том, что война складывается на измор, если центр тяжести се лежит на экономическом и политическом фронтах, и на сокрушение - если центр тяжести войны переносится на действия вооруженного фронта. Это неверно, так как грань между сокрушением и измором нужно искать не вне, а внутри вооруженного фронта. Понятия о сокрушении и изморе распространяются не только на стратегию, но и на политику, и на экономику, и на бокс, на любое проявление борьбы, и должны быть объяснены самой динамикой последней.

Некоторые трудности возникают из того, что не мы изобрели эти термины. Развивший заключенные в них понятия профессор Дельбрюк видел в последних средство исторического исследования, необходимое, чтобы осмыслить военно-историческое прошлое, которое не может быть понято в одном разрезе, а требует при оценке фактов войны прилагать то масштаб сокрушения, то масштаб измора, в зависимости от эпохи. Для нас же эти явления живут в настоящем, соединились в одной эпохе, и мы не усматриваем возможности, обходясь без соответствующих им понятий и терминов, построить какую-либо теорию стратегии. Мы не ответственны за чуждое нам толкование сокрушения и измора.

Мы считаем себя связанными в определении категории сокрушения блестящей характеристикой Клаузевица; жалка была бы попытка заменить яркое, сочное, богатое следствиями и выводами определение сокрушения другим, смягченным понятием полусокрушения, измористого сокрушения, не дающим никаких следствий и выводов, под тем предлогом, что сокрушение в чистом виде в настоящее время не применимо. Мы охотнее идем обратным путем, заостряем сокрушение до предела, который едва ли полностью осуществлялся даже реальной Наполеоновской стратегией, а является, скорее, ее идеализацией.

Мышление предшествующих теоретиков стратегии было связано почти исключительно с предельным сокрушением; для соблюдения логики сокрушения излагался принцип частной победы, разыскивались решительные пункты, отрицались стратегические резервы, игнорировалось воссоздание военной мощи в течение войны, и т. д. Это обстоятельство и делает стратегию сокрушения как бы стратегией прошлого, и в силу контраста выставляет автора, стремящегося к полной объективности, но резко разрывающего со своими предшественниками, каким-то любителем измора. Деление на сокрушение и измор в наших глазах не является средством классификации войн. Вопрос о сокрушении и изморе, в том или другом их виде, дебатируется уже третье тысячелетие. Эти абстрактные понятия лежат вне эволюции. Цвета спектра не эволюционируют, тогда как краски предметов линяют и меняются. И разумно, что мы оставляем известные общие понятия за бортом эволюции, так как это - самое лучшее средство осознать самую эволюцию. Заставлять сокрушение эволюционировать к измору, вместо признания, что эволюция идет от сокрушения к измору - мы не видим ни малейшего смысла.

Введение. Стратегия в ряду военных дисциплин

Классификация военных дисциплин. - Тактика. - Оперативное искусство. - Стратегия, как искусство. - Стратегия, как теория искусства. - Отношение теории к практике. - Стратегия, как искусство военных вождей. - Ответственные политические деятели должны быть знакомы со стратегией. - Обязательность знакомства со стратегией для всего комсостава. - Приступ к изучению стратегии должен относиться к началу серьезных занятий военным искусством. - Задача курса стратегии. - Военная история. - Маневры. - Военная игра. - Изучение классиков.

Классификация военных дисциплин. Военное искусство, понимаемое в широком смысле, охватывает все вопросы военного дела; оно включает в себя: 1) учение об оружии и других технических средствах, которыми ведется вооруженная борьба, а также учение об устройстве оборонительных сооружений; 2) учение о военной географии, оценивающее средства, имеющиеся в различных государствах для ведения вооруженной борьбы, изучающее классовую группировку населения и его исторические, экономические и социальные устремления и исследующее возможные театры военных действий; 3) учение о военной администрации, исследующее вопросы организации вооруженных сил, аппарат их управления и методы снабжения, и, наконец, 4) учение о ведении военных действий. Еще в эпоху великой французской революции военно-технические вопросы, отнесенные нами к первой рубрике, представляли основное содержание, вкладываемое в понятие военного искусства. Искусство ведении военных действий представляло область, на которой лишь немногие историки войн останавливали свое внимание; только формальная его часть, охватывающая элементарные уставные вопросы - о строях, перестроениях, боевых порядках - анализировалась в курсах тактики, как предмет ежедневных упражнений войск.

В новейшее время вопросы, относящиеся к ведению военных действий, значительно осложнились и углубились. Ныне нельзя рассчитывать вести сколько-нибудь успешно войну против подготовленного врага, если командный состав не будет заблаговременно подготовлен к решению тех задач, которые встанут перед ним с началом военных действий. Эта часть военного искусства настолько теперь расширилась и получила столь самодовлеющее значение, что под военным искусством в тесном смысле мы разумеем в настоящее время именно искусство ведения военных действий.

Искусство ведения военных действий не делится какими-либо гранями на вполне самостоятельные, резко очерченные отделы. Оно представляет одно целое, к которому относится и постановка задач для действий фронтов и армий, и вождение небольшого разъезда, высланного для разведки врага. Однако, изучение его в целом представляет крупное неудобство. Такое изучение породило бы опасность, что не всем вопросам будет уделено надлежащее внимание; мы могли бы усвоить себе подход к основным, крупным вопросам войны с точки зрения мелочных требований, или, наоборот, могли бы слишком свысока, обобщенно подходить к изучению боевых действий мелких частей, и от нашего внимания укрылись бы чрезвычайно существенные в своей сумме подробности. Поэтому вполне разумным является деление искусства ведения военных действий на несколько отдельных частей, при условии, что мы не будем упускать существующую между ними тесную связь и не будем забывать некоторой условности такого деления. Наше деление следует провести так, чтобы, по возможности, не раздроблять между различными отделами вопросы, подлежащие решению по одинаковым соображениям. Мы замечаем, что искусство ведения военных действий естественнее всего распадается на искусство ведения войны, ведения операции и ведения боевых действий. Требования, предъявляемые современным боем, современной операцией и войной в целом, представляют три сравнительно определенных ступени, в соответствии с которыми естественнее всего и обосновать классификацию военных дисциплин.

А . СВЕЧИН

СТРАТЕГИЯ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК

Предисловие к 1 изданию. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Предисловие ко 2 изданию. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия в ряду военных дисциплин. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Классификация военных дисциплин. - Тактика. - Оперативное искусство. - Стратегия, как искусство. - Стратегия, как теория искусства. - Отношение теории к практике. - Стратегия, как искусство военных вождей. - Ответственные политические деятели должны быть знакомы со стратегией. - Обязательность знакомства со стратегией для всего комсостава. - Приступ к изучению стратегии должен относиться к началу серьезных занятий военным искусством. - Задача курса стратегии. - Военная история. - Маневры. - Военная игра. - Изучение классиков.

стратегия и политика

1. Политика и экономика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Наступление и оборона в историческом масштабе. - Политическое искусство. - Насилие. - Война - часть политической борьбы. - Борьба за экономическую боеспособность. - Внешняя торговля. - Развитие промышленности. - Экономические позиции за рубежом. - Географическое распределение промышленности.

2. Политическая цель войны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Экономические цели войны. - Формулировка политической цели. - Политическая база. - Политическое наступление и оборона. - Развитие идеи политического наступления. - Сокрушение и измор. - Политическая цель и программа мира. - Превентивная война. - Политика определяет важнейший театр войны. - Интегральный полководец. - Совместная работа политиков и военных.

3. План охранения внутренней безопасности. . . . . . . . . . . . . . . 46

Непосредственное охранение внутренней безопасности. - Внутренняя политика. - Крестьянский вопрос в Пруссии и России в начале XIX века. - Значение тыла. - Вера Засулич и тройственный союз. - Авантюра русско-японской войны. - Записка Дурново. - Подготовка государства к войне в отношении внутренней политики. - Наступательный фронт внутренней политики.

4. Экономический план войны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Размах экономической борьбы. - Экономический план войны. - Транспорт. - Стоимость войны и военный бюджет. - Средства для ведения войны. - Военный коммунизм. - Экономическая мобилизация: перманентность экономической мобилизации, организационный вопрос, распределение рабочей силы, город и деревня, промышленная мобилизация. - Техническая внезапность. - Экономический генеральный штаб.

5. Дипломатический план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Задачи дипломатии. - Лозунги войны. - Зависимость внешней политики от внутренней. - Центральные государства. - Дипломатическая подготовка войны. - Крестовый поход. - Лига наций. - Коалиции. - Трудности сепаратного мира. - Государственный эгоизм. - Вассалы эпохи империализма. - Союзники поневоле. - Великие державы и малые союзники. - Военные конвенции. - Политические стыки. - Согласованная стратегия коалиции.

6. Линия политического поведения во время войны. . . . . . . . . . . 83

Политическое маневрирование. - Оккупационная политика. - Расширение базиса войны. - Эвакуация и беженцы. - Изменение политических целей войны. - Политика и свобода отступательного маневра. - Боpoдино. - Седанская операция. - План Шлиффена. - Основная линия ведения мировой войны Германией и Англией. - Марнская операция. - Стратегия сокрушения Нивеля. - Помощь политики при окончании войны. - Политика и выбор операционного направления. - Географический объект операции. - Самостоятельные операции морского и воздушного флотов. - Воздействие внешней политики в начале и конце войны.

ПОДГОТОВКА ВООРУЖЕННОГО ФРОНТА

1. Исходные положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Значение фронта вооруженной борьбы. - План войны и план операций. - Военизация. - Разведка.

2. Строительство вооруженных сил. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Политическая основа армии. - Моральные силы. - Количество и качество. - Мелкие государства. - Регулярная армия и партизаны. - Укомплектование. - Организация. - Отношение нестроевых к строевым. - Отношения между родами войск. - Железнодорожный маневр.

3. Военная мобилизация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Перманентность мобилизации. - Необходимость гибкости. - Предмобилизационный период. - Мобилизация и план оперативного развертывания. - Группировка возрастов. - Мобилизационный план. - Дислокация. - Округа или корпуса?

4. Подготовка пограничных театров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Организационная подготовка. - Дорожная подготовка. - Фортификационная подготовка.

5. План операций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

ГРУППИРОВКА ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНОЙ ВОЕННОЙ ЦЕЛИ

1. Формы ведения военных действий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Исходные положения. - Сокрушение. - Целесообразность операции. - Измор. - Стратегическая оборона и наступление. - Позиционность и маневренность.

2. Сообщения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Стратегия - учение о сообщениях. - Сообщения в стратегии XX века. - Полезная работа вооруженного фронта. - Логика Александра Македонского. - Поджог своих кораблей. - Сообщения при сокрушении.

3. Операция с ограниченной целью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Эволюция операции. - Внезапность. - Операция и местные бои. - Материальное сражение. - Экономия сил. - Оперативная оборона и наступление. - План операции. - Формы операции. - Оперативное развертывание. - Начало подготовки операции.

4. Стратегическая линия поведения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Конечная военная цель и цели операций. - Последовательность операций. - Кривая стратегического напряжения. - Момент начала операции.- Обрыв операции. - Действия по внутренним линиям. - Одновременное преследование нескольких позитивных целей. - Дозирование операции. - Стратегический резерв. - Стратегическая линия поведения.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Стратегическое руководство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Генеральный штаб. - Место ставки. - Ориентировка в действиях своих войск. - Диагноз неприятельских намерений. - Принятие решения. - Активность. - Высшее командование и тактика. - Скрытность. - Сообщения для печати. - Ориентировка работы тыла.

2. Методы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Приказ и директива. - Частая инициатива. - Меры фактического воздействия. - Гармоничность организации. - Трения.

ПРЕДИСЛОВИЕ К I ИЗДАНИЮ

55 лет отделяют последнее практическое выступление стратегии Мольтке - франко-прусскую войну - от последней операции Наполеона, разрешившейся под Ватерлоо. 55 лет отделяют и нас от Седанской операции.

Мы отнюдь не можем говорить о замедлении темпа эволюции военного искусства. Если у Мольтке были основаниядля того, чтобы приступить к ревизии стратегического и оперативного мышления, оставленного в наследство Наполеоном, то еще большие основания имеются в наше время, чтобы приступить к ревизии стратегического мышления, оставленногонам Мольтке. Мы можем сослаться на ряд новых материальных факторов, заставляющих нас занять новую точку зрения на стратегическое искусство. Укажем, например, на железные дороги, игравшие в эпоху Мольтке существенную роль лишь при первоначальном оперативном развертывании; теперь железнодорожный маневр вторгается в каждую операцию и составляет существенную ее часть; укажем на возросшее значение тыла, экономического и политического фронтов борьбы, на перманентность военной мобилизации, отодвигающую момент наивысшего стратегического напряжения с двадцатогодня войны на несколько месяцев, и т. д.

Целый ряд истин, справедливых еще в эпоху Мольтке, ныне является пережитком.

Блестящее военное творчество Наполеона в значительной степени облегчило работу Жомини и Клаузевица по составлению теоретических трактатов по стратегии: произведения Жомини являются лишь теоретической кодификацией практики, созданной Наполеоном. Не столь законченный, но все же богатый материал, с рядом мастерских решений, оставил Мольтке старший в распоряжение Шлихтинга. Современный исследователь стратегии, опирающийся на опыт мировой и гражданской войн, конечно, не может жаловаться на недостаток нового исторического материала; однако, его задача труднее задач, выпавших на Жомини и Шлихтинга: ни мировая, ни гражданская война не выдвинули таких практических деятелей, которые оказались бы вполне на высоте требований, предъявляемых новыми условиями, и которые авторитетом своих мастерских решений, увенчанных победой, подкрепили бы новое изложение стратегической теории. И Людендорф, и Фош, и военные деятели гражданской войны далеко не господствовали над событиями, а, скорее, увлекались их водоворотом.

Отсюда вытекает меньшая связанность современного стратегического писателя, но свою свободу он вынужден окупить громадными трудностями работы и еще, быть может, большими затруднениями на пути утверждения и признания его взглядов. Мы атакуем значительное количество предрассудков стратегии, которые, быть может, в глазах у многих не потерпели еще окончательного поражения в жизни, на театре войны. Новые явления заставляют нас давать новые определения,

устанавливать новую терминологию 1); мы стремились не злоупотреблять новшествами, однако, и при таком осторожном подходе, как ни путаны устаревшие термины, вероятно, они найдут своих защитников. Маршал Мармон, которому сделали упрек, что он употребляет, вместо термина «оборонительная линия», термин «операционная линия», имеющий совершенно другое значение, имел же развязность назвать шарлатанами лиц, стремившихся согласовать военный язык с военной действительностью!

Характер нашего труда не допускает цитирования авторитетов для подтверждения наших взглядов. Если на стратегию сыплются упреки в том, что это лишь «вежливость военных», скрывающая пустое место, казарменная сказка, то в этом дискредитировании стратегии крупную роль играли чисто компилятивные труды, блестевшие набором афоризмов, заимствованных у великих людей и писателей разных эпох. Мы не опираемся ни на какие авторитеты, мы стремимся воспитывать критическую мысль, наши ссылки указывают или на источник фактического материала, которым мы орудуем, или приводят первоисточник отдельных слишком известных мыслей, улегшихся в нашу теорию. Первоначальный наш замысел был - написать труд по стратегии без всяких цитат, - так стали нам ненавистны наборы изречений, - усомниться во всем и лишь из бытия современных войн построить учение о войне; нам не удалось осуществить этот замысел полностью. Мы не хотели точно так же и вступать в полемику - поэтому мы не подчеркивали противоречий между определениями и пояснениями, которые являются нашими, и мнениями очень больших и знаменитых писателей. К нашему сожалению, этих противоречий в нашем труде имеется даже значительно больше, чем требовалось бы для признания его вполне оригинальной работой. К сожалению, - так как это может затруднить понимание нас при поверхностном чтении.

Мы надеемся, что эти затруднения отчасти будут смягчены знакомством с нашим трудом по истории военного искусства, а также несколькими курсами лекций по стратегии, которые мы прочли в течение двух истекших лет, и которые уже несколько популяризировали нашу постановку некоторых вопросов.

Мы рассматриваем современную войну, со всеми ее возможностями и не стремимся сузить нашу теорию до наброска красной советской стратегической доктрины. Обстановку войны, в которую может оказаться втянутым СССР, предвидеть необычайно трудно, и ко всяким ограничениям общего учения о войне надо подходить крайне осмотрительно. Для каждой войны надо вырабатывать особую линию стратегического поведения, каждая война представляет частный случай, требующий установления своей особой логики, а не приложения какого-либо шаблона, хотя бы и красного. Чем шире охватит теория все содержание современной войны, тем скорее придет она на помощь анализу данной обстановки. Узкая доктрина, может быть, будет более путать наше мышление, чем ориентировать его работу. И надо не забывать, что только маневры бывают односторонними, а война представляет всегда явление двухстороннее. Надо иметь возможность охватить войну и в представлении противной стороны, уяснить себе ее стремления и ее цели. Теория может принести пользу только поднявшись над сторонами, проникшись полным бесстрастием; мы избрали этот путь, несмотря на негодование, с которым

встречают некоторые наши молодые критики избыток объективности, «позу американского наблюдателя» в военных вопросах. Всякая измена научной объективности явится в то же время изменой и диалектическому методу, которого мы твердо решили держаться. В широких рамках общего учения о современной войне диалектика позволяет гораздо ярче характеризовать линию стратегического поведения, которую нужно избрать для данного случая, чем это могла бы сделать теория, даже имеющая в виду только данный случай. Человек познает, лишь различая.

Но мы не собирались написать нечто вроде стратегического Бедекера, который бы охватил все мельчайшие вопросы стратегии. Мы отнюдь не отрицаем пользы составления такого путеводителя, лучшей формой которого, вероятно, явился бы стратегический толковый словарь, который с логической последовательностью уточнил бы все стратегические понятия. Наш труд представляет более боевую попытку. Мы охватили всего около 190 вопросов, казавшихся нам более важными, и сгруппировали их в 18 глав. Наше изложение, порой более глубокое и продуманное, порой, может быть, недоконченное и поверхностное, представляет защиту и проповедь известного понимания войны, руководства подготовкой к войне и военными действиями, методов стратегического управления. Энциклопедический характер чужд нашему труду.

Особенно умышленная односторонность проведена в изложении политических вопросов, затрагиваемых в настоящем труде очень часто и играющих в нем крупную роль. Более глубокое исследование привело бы, вероятно, автора к слабому, банальному повторению тех сильных и ярких мыслей, которые с огромным авторитетом и убедительностью развиты в трудах Ленина и Радека, посвященных войне и империализму. Наша авторитетность в вопросах современного толкования марксизма, к сожалению, столь ничтожна и столь горячо оспаривается, что попытка такого повторения, очевидно, была бы бесполезна. Поэтому, при изложения связи между надстройкой войны и экономическим ее базисом, мы решили рассматривать политические вопросы только с той стороны, с которой они рисуются военному специалисту; мы и сами отдаем себе отчет и предупреждаем читателя, что наши заключения по вопросам политического характера - хлебные цены, город и деревня, покрытие издержек войны и т.д. - представляют лишь один из многих мотивов, коими должен руководствоваться политик при решении этих вопросов. Это не ошибка, если сапожник критикует картину знаменитого художника с точки зрения нарисованного на ней сапога. Такая критика может быть поучительна даже для художника.

Нам удалось сохранить за нашим трудом довольно скромный объем путем отказа от подробного изложения военно-исторических фактов. Мы ограничились лишь ссылкой на них. Несмотря на такое сужение военно-исторического материала, наш труд является размышлением над историей последних войн. Мы отнюдь не предлагаем брать наших заключений на веру; пусть читатель присоединится к ним, внеся, может быть, известные поправки, проделавши сам работу анализа над сделанными ссылками; истинно лабораторное изучение теории стратегии получилось бы, если бы кружок читателей взял на себя труд повторить авторскую работу - разделил бы между своими членами ссылки на различные операции и, продумав их, сравнил бы свои размышления и заключения с теми, которые предлагаются в настоящем труде. Теоретический труд по стратегии должен представлять лишь рамки для самостоятельной работы изучающего ее. История должна являться материалом для самостоятельной проработки, а не иллюстрирующими, часто подтасованными примерчиками для заучивания.

Многие, вероятно, не одобрят отсутствия в труде какой-либо агитации в пользу наступления и даже сокрушения: труд подходит к вопросам наступления и обороны, сокрушения и измора, маневренности и позиционности совершенно объективно: цель его - сорвать плод с древа познания добра и зла, посильно расширить общий кругозор, а не воспитывать мышление в каких-либо стратегических шорах. У него нет идеала - стратегического рая. Когда-то Виктор Кузен провозгласил подчинение философской истины моральной полезности. Многие стратегические доктринеры, образовавшие как бы секту наступления, отказавшиеся от объективного подхода к явлениям войны, веровавшие в победоносную силу принципов, правил, норм, стояли на той же точке зрения и не брезгали даже подтасовкой фактического материала для достижения воспитательного эффекта. Мы очень далеки от подобных взглядов. Мы не думаем, что стратегическая теория в какой-либо степени ответственна за наступательный импульс в армии. Последний ведет свое происхождение из совершенно других источников. Клаузевиц, провозгласивший оборону сильнейшей формой войны, не развратил германскую армию.

Мы отказались от погони за деталями и не давали правил. Изучение деталей является задачей дисциплин, соприкасающихся со стратегией, останавливающихся подробно на вопросах организации, мобилизации, комплектования, снабжения, стратегической характеристики отдельных государств. Правила в стратегии неуместны. Китайская пословица, правда, гласит о том, что разум создан для мудрецов, а закон для людей немудрых. Теория стратегии, однако, напрасно стремилась бы стать на такой путь и пыталась бы популяризировать свое изложение в виде уставных правил, доступных для лиц, не имеющих возможности самостоятельно углубиться в изучение стратегических вопросов и посмотреть в корень. В любом вопросе стратегии теория не может выносить жесткого решения, а должна апеллировать к мудрости решающего.

Из изложенного читатель отнюдь не должен делать вывод, что автор видит в своем произведении верх совершенства. Автору отчетливо рисуется недоговоренность и недостаточная углубленность разработки многих вопросов. В пределах той же серии вопросов можно было бы работать над настоящим трудом еще десятки лет. Так поступал Клаузевиц, не успевший за всю свою жизнь докончить свое исследование о войне, окончательно редактировавший лишь первую главу, но создавший все же труд, который сохранит свое значение, частью, и во второе столетие своего существования. Такое капитальное углубление не отвечает условиям нашего времени. Эволюция идеи идет таким темпом, что проработав десятки лет над углублением труда, можно больше отстать, чем нагнать ход развития. Нам кажется, что в известной мере настоящий труд отвечает существующей потребности в стратегическом обобщении; нам представляется, что, при всех своих несовершенствах, он все же может оказать помощь для уяснения современных особенностей войны и пригодиться лицам, готовящимся к практической работе в области стратегического искусства.

Только эти соображения и подвинули автора на издание настоящей книги Далеко не во всех частях она, разумеется, оригинальна. Во многих местах читатель натолкнется на мысли, известные ему по трудам Клаузевица, фон-дер Гольца, Блуме, Дельбрюка, Рагено, ряда новейших военных и политических мыслителей. Автор считал бесплодным пестрить текст беспрерывным указанием первоисточников мыслей, органически улегшихся в данную работу и являющихся частью ее, как логического целого.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

В 1923 и 1924 г. г. автору было поручено чтение курса стратегии. Результатом этой двухлетней работы явилась настоящая книга. Перед автором стояли две задачи. Первая - центр тяжести труда - заключалась во внимательном изучении последних войн, наблюдении той эволюции, которую пережило стратегическое искусство за последние 65 лет, исследовании определяющих эту эволюцию материальных предпосылок. Вторая задача состояла в том, чтобы вложить наблюденную действительность нашего времени в рамки определенной теоретической схемы, дать ряд широких сообщений, которые помогали бы углубить и осмыслить практические вопросы стратегии.

В настоящем, втором, издании автор во многих местах, расширив их, произвел уточнения и несколько развил военно-историческую основу своих заключений. Он добросовестно пересмотрел все многочисленные скопившиеся у него замечания критики - в виде ли печатных отзывов, или писем, составленных отдельными кружками, рецензии, указании, одобрений и порицаний видных и невидных военных и политических деятелей. Поскольку он мог понять и усвоить точку зрения критики, он воспользовался сделанными замечаниями и приносит свою благодарность за оказанное настоящему труду внимание. В общем, представления автора об эволюции стратегии почти не оспаривались, но терминология его, в особенности определения категории сокрушения и измора, встретила различные толкования и контр-определения.

В спорных вопросах автор развивает и дополняет в настоящем издании свою прежнюю точку зрения. Он не может согласиться с другими намечавшимися границами между сокрушением и измором; наиболее проработанная критикой точка зрения заключалась в том, что война складывается на измор, если центр тяжести ее лежит на экономическом и политическом фронтах, и на сокрушение - если центр тяжести войны переносится на действия вооруженного фронта. Это неверно, так как грань между сокрушением и измором нужно искать не вне, а внутри вооруженного фронта. Понятия о сокрушении и изморе распространяются не только на стратегию, но и на политику, и на экономику, и на бокс, на любое проявление борьбы, и должны быть объяснены самой динамикой последней.

Некоторые трудности возникают из того, что не мы изобрели эти термины. Развивший заключенные в них понятия профессор Дельбрюк видел в последних средство исторического исследования, необходимое, чтобы осмыслить военно-историческое прошлое, которое не может быть понято в одном разрезе, а требует при оценке фактов войны прилагать то масштаб сокрушения, то масштаб измора, в зависимости от эпохи. Для нас же эти явления живут в настоящем, соединились в одной эпохе, и мы не усматриваем возможности, обходясь без соответствующих им понятии и терминов, построить какую-либо теорию стратегии. Мы не ответственны за чуждое нам толкование сокрушения и измора.

Мы считаем себя связанными в определении категории сокрушения блестящей характеристикой Клаузевица; жалка была бы попытка заменить яркое, сочное, богатое следствиями и выводами определение сокрушения другим, смягченным понятием полусокрушения, измористого сокрушения, не дающим никаких следствий и выводов, под тем предлогом, что сокрушение в чистом виде в настоящее время не применимо. Мы охотнее идем обратным путем, заостряем сокрушение до предела, который едва ли полностью осуществлялся даже реальной Наполеоновской стратегией, а является, скорее, ее идеализацией.

Мышление предшествующих теоретиков стратегии было связано почти исключительно с предельным сокрушением; для соблюдения логики сокрушения излагался принцип частной победы, разыскивались решительные пункты, отрицались стратегические резервы, игнорировалось воссоздание военной мощи в течение войны, и т. д. Это обстоятельство и делает стратегию сокрушения как бы стратегией прошлого, и в силу контраста выставляет автора, стремящегося к полной объективности, но резко разрывающего со своими предшественниками, каким-то любителем измора. Деление на сокрушение и измор в наших глазах не является средством классификации войн. Вопрос о сокрушении и изморе, в том или другом их виде, дебатируется уже третье тысячелетие. Эти абстрактные понятия лежат вне эволюции. Цвета спектра не эволюционируют, тогда как краски предметов линяют и меняются. И разумно, что мы оставляем известные общие понятия за бортом эволюции, так как это - самое лучшее средство осознать самую эволюцию. Заставлять сокрушение эволюционировать к измору, вместо признания, что эволюция идет от сокрушения к измору - мы не видим ни малейшего смысла.

Свечин ...

(глава 3 из монографии кокошин и социология военной стратегии м комкнига 2006 с 116-144) «об одном историческом примере взаимодействия политики и военной стратегии»

ДокументВойны 1828–1829 гг., изданной в 1845 г. Под псевдонимом... которые вермахт намеревался использовать во Второй мировой войне. К сожалению, ... . 10 См.: Свечин А.А. Указ. соч. С. 162. 11 Свечин А.А. Стратегия . 2-е изд. М.: Военный вестник , 1927. С. 18 ...

Александр Никонов Бей первым! Главная загадка Второй мировой ОТ РЕДАКЦИИ

ДокументВойны. В журнале «Исторический вестник» цензура зарезала статью Манусевича «К... выхода первого издания . Потому уже второе издание разительно отличалось... . Выдающейся военный историк и теоретик стратегии Александр Андреевич Свечин предлагал встретить...

Проект " Военная литература" Издание

КнигаРусских условиях ухудшенное издание пресловутого «гофкригсрата» ... 6-й Финляндский полк Свечина форсировал Икву у... Второй случай вмешательства генерала Жоффра в русскую стратегию ... Русском военном вестнике» , преобразованном затем в «Царский вестник» , ...

Александр Андреевич Свечин (1878, Одесса—1938, Москва) — русский и советский военачальник, выдающийся военный теоретик, публицист и педагог; автор классического труда «Стратегия» (1927), комдив.

Окончил Второй кадетский корпус (1895) и Михайловское артиллерийское училище (1897). С 1899 г. публикуется в прессе. Окончил Николаевскую Академию Генерального штаба в 1903 г. по I разряду, причислен к Генеральному штабу. Участник Русско-японской; (командир роты 22-го Восточно-Сибирского полка, обер-офицер для поручений при штабе 16-го армейского корпуса, затем при управлении генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии) и Первой мировой (для поручений при начальнике штаба Верховного Главнокомандующего, командир 6 Финляндского стрелкового полка, начальник штаба 7-й пехотной дивизии, начальник отдельной Черноморской морской дивизии, и.д. начальника штаба 5 армии) войн. Последнее воинское звание в царской армии — генерал-майор (1916 г.).

С марта 1918 года перешёл на сторону большевиков. Был сразу назначен военным руководителем Смоленского района Западной завесы, затем — начальник Всероссийского главного штаба. Вступил в разногласия с Главнокомандующим вооруженных сил Советской республики Иоакимом Вацетисом. Председатель Революционного военного совета республики Лев Троцкий, наслышанный о склонности Свечина к научной работе и желавший устранить конфликт, назначил его преподавателем Академии Генерального штаба РККА. С октября 1918 года Свечин работает в Академии Генштаба (с 1921 года — Военная академия РККА), занимает пост главного руководителя военных академий РККА по истории военного искусства и по стратегии. Здесь полностью развернулся его талант военного педагога и писателя.

Арестовывался в 1930 году по делу «Национального центра», но был отпущен. Повторно арестован в феврале 1931 года по делу «Весна» и осуждён в июле на 5 лет лагерей. Однако уже в феврале 1932 года был освобождён и вернулся на службу в РККА: сначала в Разведывательном управлении Генерального штаба, затем — во вновь образованной в 1936 году Академии Генерального штаба РККА. Последнее воинское звание в РККА — комдив.

Последний арест последовал 30 декабря 1937 года. В ходе следствия Свечин ни в чём не сознался и никого не оговорил. Подписан к репрессии по первой категории (расстрел) в списке «Москва-центр» от 26 июля 1938 года на 139 человек, № 107, по представлению И. Шапиро. Подписи: «За расстрел всех 138 человек». Сталин, Молотов. Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР 29 июля 1938 года по обвинению в участии в контрреволюционной организации, подготовке террористов. Расстрелян и похоронен на «Коммунарке» (Московская область) 29 июля 1938 года. Реабилитирован 8 сентября 1956 года.

Старооскольская городская общественно-политическая газета

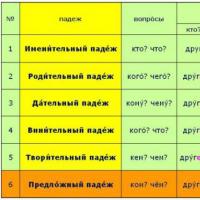

Старооскольская городская общественно-политическая газета Урок "три типа склонения имен существительных" Типы склонения существительных в русском

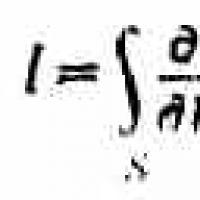

Урок "три типа склонения имен существительных" Типы склонения существительных в русском Основы теории максвелла для электромагнитного поля Электромагнитное поле максвелла

Основы теории максвелла для электромагнитного поля Электромагнитное поле максвелла Как происходит восстановление в очереди на улучшение жилищных условий после снятия Сняли с городской очереди

Как происходит восстановление в очереди на улучшение жилищных условий после снятия Сняли с городской очереди Действия при наступлении страхового случая по осаго Страховка осаго страховые случаи

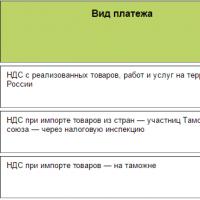

Действия при наступлении страхового случая по осаго Страховка осаго страховые случаи Порядок и сроки оплаты ндс Ндс за 4 квартал срок

Порядок и сроки оплаты ндс Ндс за 4 квартал срок Суп Велюте Дюбарри — Velouté Dubarry Салат дюбарри рецепт

Суп Велюте Дюбарри — Velouté Dubarry Салат дюбарри рецепт