Как внедрить управленческий учет. Проблемы внедрения управленческого учета в организациях Внедрение управленческого учета на примере предприятия

Управленческий учет - это система сбора, регистрации, обобщения и предоставления объективной информации по деятельности организации, необходимой для принятия решений управленческим звеном организации (руководителей). Благодаря организации и внедрению системы управленческого учета появляется возможность анализа финансово-экономического состояния предприятия, распределения ресурсов, оптимизации издержек, улучшения показателей финансового результата.

Задачи управленческого учета, способы и средства их реализации

Внедрение управленческого учета позволяет эффективно и оперативно решать комплекс задач:

- Осуществлять планирование хозяйственной деятельности посредством бюджетирования;

- Контролировать и оптимизировать затраты с помощью оперативного получения информации;

- Анализировать отклонение фактических показателей от плановых на основании управленческих отчетов.

Способы реализации задач управленческого учета:

- Управленческая (внутренняя) и финансовая (внешняя) отчетность;

- Оперативный учет;

- Бюджетирование.

Средствами реализации являются:

- Бюджет доходов и расходов;

- Бюджет движения денежных средств;

- Прогнозный (плановый) баланс.

В соответствии со всеми видами бюджетов, используемыми на предприятиях в Москве или же в малых городах удаленных регионов России, автоматизация управленческого учета предприятия позволяет осуществлять контроль реализации планов, анализировать отклонение фактических показателей от бюджетных, производить корректировку, принимать управленческие решения. По окончании планового периода составляются:

- Отчет о движении денежных средств;

- Отчет о прибылях и убытках;

- Баланс.

Основные принципы политики организации системы управленческого учета

Организация управленческого учета базируется на определенных принципах управленческой политики компании. К ним относятся:

- Периодичность, соответствующая производственным циклам.

- Преемственность информации и многократное ее использование.

- Формирование показателей отчетности, приемлемых для всех уровней управления.

- Применение бюджетирования.

- Оценка результатов деятельности отдельных структурных подразделений (ЦФО).

- Достоверность, полнота, оперативность информации, возможность анализа.

- Применение единых единиц измерения.

Требования к системе управленческий учет на предприятии

Автоматизация управленческого учета предприятия должна соответствовать определенным требованиям:

- Полнота и объективность отображения всех фактов хозяйственной деятельности.

- Своевременность фиксации и предоставления данных.

- Релевантность показателей.

- Целостность системы управленческого учета.

- Понятность для всех пользователей.

- Регулярность.

Объекты управленческого учета

Учет затрат является одной из наиболее важных задач управленческого учета предприятием. Объективность и оперативность получаемой информации руководителями всех уровней, особенно в части издержек, влияет на эффективность принимаемых ими решений. Поэтому процесс своевременной фиксации показателей использования ресурсов является весьма актуальным в текущей деятельности предприятий в Москве и других регионах РФ. Его эффективная реализация возможна посредством использования программы для управленческого учета. Совокупность объектов управленческого учета, можно объединить в группы:

- Производственные ресурсы;

- Хозяйственные процессы;

- Доходы и затраты;

- Структурные единицы (с локализацией доходов и затрат по местам возникновения (ЦФО)).

Бюджетирование в управленческом учете

Процесс бюджетирования позволяет систематизировать управление предприятием, определить цели и пути их достижения, благодаря планированию и конкретизации показателей по всем направлениям деятельности и структурным подразделениям. Организация бюджетирования осуществляется по центрам финансовой ответственности, путем распределения функций, полномочий и обязанностей, определения зоны ответственности, формирования отдельных видов планов с максимальной детализацией. Такой подход позволяет:

- достигать запланированные цели;

- оптимизировать затраты;

- рационально использовать ресурсы;

- оптимально распределять денежные средства;

- улучшать результативность хозяйственной деятельности в целом.

Прогнозирование на предприятии

Формирование бюджетной модели зависит от специфики и вида деятельности предприятия. Но в ее создании все же используются единые принципы.

1. Бюджетная интеграция. Для обеспечения эффективности планирования может создаваться значительное количество видов бюджетов: операционных и финансовых. Они могут формироваться для каждого ЦФО индивидуально. Но все они взаимосвязаны и объединяются в общую бюджетную систему. Генеральным планом является сводный бюджет компании.

2. Принцип последовательности. Все бюджеты составляются в соответствии с определенным регламентом и взаимоувязаны друг с другом. Первичными являются операционные бюджеты, показатели которых сводятся в общий Бюджет доходов и расходов, иногда его называют Бюджетом прибылей и убытков. На его основании составляются финансовые виды бюджетов: Бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс, бюджет капитала.

3. Система бюджетирования реализуется на основе регламентов (определенных норм и нормативов).

4. Сквозное бюджетирование. Сводный бюджет объединяет все виды планов предприятия, все они взаимоувязаны друг с другом.

5. Методическая сопоставимость. При составлении всех видов бюджетов используются единые методологии и подходы. Это необходимо для того, чтобы осуществлять качественный анализ и контроль исполнения планов на основе сопоставимых показателей.

Организация управленческого учета

Все виды отчетности, сопровождающие ведение управленческого учета, являются источниками информации для проведения анализа. В синтезе с отчетами, используемыми в бюджетировании, они являются основой для:

- принятия решений,

- оценки финансового состояния компании, ее платежеспособности и ликвидности,

- прогнозирования динамики развития в перспективе,

- инвестиционной привлекательности,

- определения узких звеньев и формирования мероприятий для их ликвидации,

- корректировки планов,

- контроля исполнения планов,

- оптимизации затрат,

- рационального распределения доходов,

- недопущения кассовых разрывов (текущего дефицита средств),

- системного управления ресурсами,

- оптимизации количества товарных запасов,

- определения достаточности собственных средств для реализации инвестиционных проектов,

- необходимости привлечения заемных средств для успешного внедрения новых технологий и покупки основных фондов;

- определения перспективных направлений развития,

- анализа отклонений фактических показателей от плановых с целью контроля исполнения бюджетов и их корректировки для достижения поставленных целей;

- реализации мер, направленных на улучшение результатов финансовой деятельности в целом.

Основная цель управленческого учета – это изыскать резервы для повышения эффективности деятельности предприятия. Вся информация, получаемая благодаря автоматизации управленческого учета, должна быть востребована руководителями всех уровней, представлять для них экономический интерес и являться основой для принятия рациональных решений, способствующих дальнейшему позитивному развитию компании.

Виды управленческой отчетности

Все виды управленческой отчетности должны устранить неопределенность и определить объективную картину, которая необходима для выполнения управленческих функций. Поэтому, например, автоматизация управленческого учета представляет собой систему связанных показателей, обладающих полным набором характеристик, необходимых для обоснования решений на базе объективных данных.

Все виды управленческой отчетности имеют стандартные формы (в соответствии с утвержденными Положениями учетной политики), но они могут быть детализированы в зависимости от потребностей компании в расшифровке данных. Например, для определения категорий потенциальных покупателей или приоритетных групп товаров, может быть использован специальный отчет, предполагающий обобщение номенклатуры товаров и целевых покупателей по ряду признаков.

Формирование управленческого учета

Формирование управленческого учета можно сгруппировать в три основных блока:

- Отчетность о финансовом положении компании и его изменениях, результатах деятельности.

- Отчетность по основным показателям деятельности.

- Отчетность об исполнении бюджетов.

Наиболее часто на предприятиях, где реализованы проекты с целью административного учета, используются следующие формы отчетности:

- Отчет о движении денежных средств

- Отчет о продажах

- Отчет о произведенной продукции

- Отчет о закупках

- Отчет о запасах сырья

- Отчет о готовой продукции

- Отчет о дебиторской задолженности

- Отчет о кредиторской задолженности.

Для однозначной трактовки объектов могут использоваться различные классификаторы. Их виды и количество определяется, исходя из потребностей компании, и закрепляется в положениях управленческой политики, которую формирует управление административного учета.

На предприятиях в Москве и других городах в РФ наиболее часто используются следующие виды классификаторов:

- Виды продукции

- Виды работы

- Виды услуг

- Виды доходов

- Места возникновения затрат

- Центры финансовой ответственности

- Виды затрат

- Виды активов

- Виды собственного капитала

- Виды обязательств

- Направления инвестиций

- Проекты

- Основные и вспомогательные бизнесс-процессы

- Категории персонала

- Категории контрагентов.

План счетов управленческого учета «WA: Финансист» может соответствовать стандартным бухгалтерским (финансовым) счетам. Он является инструментом системного отображения информации и ее группировки по обобщающим признакам. План счетов может формироваться и в соответствии с задачами компании, он позволяет системно аккумулировать всю информацию о хозяйственной деятельности предприятия.

Общие черты и различия управленческой и финансовой отчетности

На всех предприятиях в Москве и других городах России обязательно ведется финансовый учет, так как он регламентируется законодательством РФ. Его предназначение – предоставление информации для внешних пользователей, в том числе государственных органов (например, налоговой инспекции). Целью внедрения инструментов управленческого учета является предоставление полноценной и объективной информации для внутренних пользователей, которая может способствовать принятию эффективных управленческих решений. Внутренняя информация может являться предметом коммерческой тайны и ее распространение вне рамок компании может сопровождаться санкциями по отношению к нарушителям. Финансовая отчетность является базой для анализа финансовой состоятельности компании, используемой инвесторами, кредиторами или другими лицами, заинтересованными во вложении капитала. Формирование управленческого учета является в первую очередь основой для эффективного менеджмента, так как она отображает объективную информацию о текущем финансовом состоянии предприятия. С ее помощью могут приниматься оперативные решения с целью своевременного реагирования на изменения внешней ситуации или корректировки путей, способствующих достижению стратегических целей.

Формы финансовой отчетности стандартизированы, поэтому понятны для внешних пользователей и сопоставимы по показателям. Формы внутренней управленческой отчетности могут быть разнообразными, утверждаются в соответствии с регламентами компании. Но в свою очередь они также должны быть унифицированы, для того чтобы показатели деятельности были сопоставимы в разрезе функционирования отдельных структурных подразделений.

Управленческая и финансовая системы взаимосвязаны и имеют общность:

- Единые объекты;

- Общий подход к определению целей и контролю их достижения;

- Сходные принципы, если используется идентичный план счетов;

- Однократный ввод первичных данных;

- Информационная база используется для анализа и принятия управленческих решений;

- Применение сходных методик.

Многие хозяйственные операции в финансовой и управленческой системах отображаются идентично, иные все же требуют специфического подхода, в зависимости от политики компании, применяемой для управленческой системы. Эти два вида учета имеют и существенные различия, они касаются следующих аспектов:

- Периодичность. В управленческом - отчетные периоды регламентируются внутренними Положениями, в финансовом – государственным законодательством.

- Характер показателей. В финансовом - все показатели измеряются в стоимостном выражении, в управленческом - спектр единиц измерения более широк, помимо стоимостных критериев могут использоваться натуральные величины и качественные показатели.

- Степень детализации. В управленческой отчетности представляется аналитическая информация более подробно.

- Способ группировки данных. В двух системах могут использоваться разные принципы для группировки информации.

- Степень точности информации. В управленческом - возможны допуски, то есть определенные погрешности, что недопустимо в финансовом.

Основные этапы постановки и внедрения автоматизации управленческого учета

Основные этапы постановки и внедрения автоматизации управленческого учета включают в себя:

- Разработка и согласование технического задания

- Разработка стратегии компании с определением целей и приоритетных направлений

- Анализ и диагностика существующей организационной структуры, системы финансово экономических отношений, организации производства, систем планирования и ведения бухгалтерского учета.

- Создание информационной базы для внедрения управленческой системы.

- Разработка финансовой структуры компании и определение центров финансовой ответственности.

- Разработка системы управления затратами, классификация затрат.

- Формирование системы управленческой отчетности.

- Построение системы бюджетирования.

- Введение административного учета.

- Автоматизация процессов.

На каждом этапе постановки задач и внедрения автоматизации управленческого учета разрабатываются соответствующие регламенты, которые определяют нормы и правила. Они отображаются в конкретных Положениях, которые являются документами, отражающими политику компании.

Методологические подходы

Инструменты управленческого учета может классифицироваться по различным признакам, в зависимости от методологических подходов.

1. В зависимости от объемов обрабатываемой информации формирование управленческого учета может быть:

- Систематизированным.

Ведется на регулярной основе, в него включается измерение, оценка и контроль затрат по всем видам процессов (снабжения, производства, сбыта). Все затраты группируются по статьям и элементам, источникам возникновения и носителям. Осуществляется составление внутренней, содержание, сроки и периодичность предоставления которой удовлетворяют внутренних пользователей и позволяют сделать оценку деятельности предприятия в целом и отдельных структурных подразделений. - Дифференцированным.

Содержание является выборочным, зависит от поставленных задач.

2. В зависимости от целей и задач менеджмента формирование управленческого учета может быть:

- Стратегическим.

Ориентируется на определение перспектив развития компании и обеспечение информацией высшего управления. - Оперативным.

Обеспечивает достижение целей в краткосрочном периоде - Производственным.

Задача обстоит в обеспечении информацией о себестоимости продукции, величине прибыли, стоимости запасов.

3.В зависимости от методологических подходов к организации управленческого учета могут использоваться:

- Интегрированная (монистическая) система. Управленческая система взаимосвязана с финансовой. План счетов в управленческой системе имеет привязку к счетам финансовой.

- Автономная (дуалистическая) система Предполагается обособленное создание управленческой и финансовых систем. План счетов управленческой системы не привязан к финансовой. Процесс ориентируется только на потребности управления.

4. По охвату видов деятельности и организационной структуры предприятий управленческая система может представлять собой:

- Полную систему. Такой вид распространяется на деятельность предприятия в целом и его отдельные структурные подразделения

- Достаточную систему (с ограниченным набором показателей). Сущность такого вида, заключается в том, что он ведется только по индивидуальным объектам или их группе.

5. По оперативности и контролю данных может применяться учет:

- Фактических данных.

Используется метод отнесения на затраты фактически потребленных ресурсов, расчета фактической себестоимости и финансовых результатов от реализации продукции. - Нормативных данных.

В этом случае предполагается разработка определенных норм затрат и учет ведется также по нормам (стандартам) с выделением отклонений.

6. По полноте затрат могут выделяться виды:

- Полных затрат.

Себестоимость исчисляется с отнесением всех затрат - Маржинальных.

Исчисляется сокращенная себестоимость.

Правила, способствующие эффективному внедрению управленческого учета на предприятие

Автоматизация управленческого учета должна быть системным процессом. На практике же при решении этой задачи руководители компаний даже в Москве – центре сосредоточения бизнес информации, допускают ряд типичных ошибок, исправление которых приводит к дополнительным финансовым затратам и потерям времени. Во избежание таких проблем следует учитывать следующие правила.

1. Внутренние управленческие отчеты должны содержать только необходимую информацию и иметь удобную для восприятия форму. Они должны быть структурированными, легко читаемыми, наглядными. В них должны включаться только те реквизиты, которые необходимы для целей управления. Такой подход не только сокращает время обработки документов, но и делает их более информативными и полезными.

2. Оценка элементов отчетности должна производиться не только на основании финансовых методик, но и с использованием других методологий. При создании правил должны применяться наряду с российскими правилами и международные стандарты.

3. Эффективное внедрение автоматизации управленческого учета может быть осуществлено только после детальной диагностики компании и проведения разъяснительной работы среди менеджеров о необходимости такого действия.

4. В процесс формирования управленческого учета должно вовлекаться значительное количество сотрудников, так как информационной базой в целях управления и реализации процесса продаж будет пользоваться достаточно широкий круг персонала. Эту задачу нельзя возлагать только на бухгалтеров, экономистов и финансистов.

5. При внедрении автоматизации управленческого учета необходимо точно определить схему бизнесс-процессов, произвести ее оптимизацию и распределить функции, создать должностные инструкции. Такой подход позволит избежать дублирования функций.

6. Внедрение управленческого учета предполагает решение целого комплекса задач, с целью повышения оперативности и качества управления и улучшения результатов деятельности по всем направлениям. Поэтому он не может быть ориентирована на решение какой-то одной проблемы. Например, обеспечение документооборота.

7. Процесс совершенствования формирования управленческого учета должен носить постоянный характер. Нельзя допускать, чтобы проведенная единожды оптимизация считалась достаточным действием. Система регулярно должна улучшаться, внедряться новые программные продукты и использоваться инновационные методологии.

8. Необходимо обязательно создавать регламент документооборота, в котором прописаны сроки предоставления документов, сдачи отчетности, мотивация персонала за соблюдение правил. Эффективным решением может стать график документооборота.

9. Корпоративная культура предполагает обмен информацией в точно определенные сроки. Внедрение информационных технологий позволяет эффективно реализовать этот процесс.

10. Инструменты управленческого учета должна соответствовать задачам, поставленным в компании. Ограничение возможностей по техническому фактору не должно быть причиной возникновения дополнительных проблем на предприятии.

Управленческий учет в «WA: Финансист» (платформа 1С 8) – современное решение

По мере развития компании ее организационная структура усложняется, а объемы обрабатываемой информации увеличиваются. Возникает необходимость автоматизации процессов. Эффективная организация управленческой системы неизбежно связана с применением различных программных продуктов. Значительное количество хозяйственных операций, большая номенклатура товаров, масштабный список контрагентов - это малая часть из перечня критериев, которые способствуют усложнению процесса.

На первых этапах после создания предприятия в Москве или другом городе России управленческий учет может вестись с помощью простых таблиц EXEL. Такой подход эффективен при незначительных объемах хозяйственных операций. Вполне закономерно, что при незначительном размере стартового капитала небольшие предприятия прибегают к тем способам, которые можно получить бесплатно. По мере развития компании увеличивается не только количество хозяйственных операций, которые подлежат обработке, но и размер капитала, который можно инвестировать в информационные технологии и программное обеспечение. Систематизацию и оперативность получения информации обеспечивают специальные программы. Наиболее популярным решением задачи является внедрение инструментов управленческого учета в «WA: Финансист».

Крупные компании используют ERP-системы, позволяющие вести все виды учета одновременно. Но такие решения являются весьма дорогостоящими.

Ведение прогнозирование на предприятии с помощью автоматизированного управленческого учета позволяет оперативно обрабатывать значительные объемы информации. В сочетании с дополнительными модулями функции систему могут быть расширены. Пользователи получают ряд преимуществ:

- широкий набор инструментов для учета и контроля, позволяющий получать оперативно информацию и анализировать ее в различных ракурсах;

- применяемые системы и модули легко настраиваются в соответствии с политикой учета и спецификой деятельности компании;

- высокая производительность средств автоматизации позволяет мгновенно обрабатывать значительные массивы информации.

Автоматизация управленческого учета

Программы для управленческого учета позволяют решить задачи автоматизации процессов, контроля и формирования отчетности. Универсальными и эффективными решениями является линейка программных продуктов «WA: Финансист». Они могут использоваться на предприятиях с различной спецификой и объемами документооборота на предприятиях в Москве и других регионах России. Они эффективны для применения в организациях с выделенной финансовой службой, а также в компаниях, которые оперируют сводными данными, получаемыми из внешних систем.

Предлагаемые модули для автоматизации:

- Для обеспечения эффективной работы казначейства и формирования БДДС может использоваться модуль «Управление денежными средствами» (сокращено «УДС»);

- Для формирования бюджета доходов и расходов и прогнозного балансового листа используется модуль «Бюджетирование»;

- Для ведения управленческого учета по корпоративным стандартам и МСФО может применяться модуль «УпрУчет/МСФО»;

С использованием программных продуктов «WA: Финансист», можно реализовать различные варианты для обеспечения автоматизации процессов учета и бюджетирования.

А. Бюджетирование.

Для решения задач бюджетирования и автоматизации процессов можно использовать различные продукты «WA: Финансист»:

1. Если необходимо реализовать полный комплекс бюджетирования используется модуль «WA: Финансист. Бюджетирование».

2. Если на предприятии стоит задача только управления денежными средствами на основе БДДС может применяться модуль «WA: Финансист. УДС».

Б. Оперативный управленческий учет.

Для эффективной организации оперативного управленческого учета и автоматизации процесса с помощью продуктов «WA: Финансист» можно использовать следующие решения:

3. Для оперативного учета движения денежных средств используется модуль «WA: Финансист. УДС» (Управление денежными средствами);

4. Для управленческого учета эффективно использовать модуль «WA: Финансист. УпрУчет/МСФО»;

5. Если для оперативного учета и анализа оборотных средств необходимо использование функций резервирования товаров, сложного расчета себестоимости и других специфических торговых операций, то модуль «WA: Финансист. УпрУчет/МСФО» используется как дополнительный к специализированной программе для управленческого учета (например, в 1С 8 Управление торговлей). В этом случае система обеспечит автоматизацию функции закупки и продажи, а модуль «WA: Финансист. УпрУчет/МСФО» - функции финансовой службы по трансляции данных оперативного анализа.

В. Управленческая отчетность.

Для формирования и анализа отчетности могут использоваться следующие модули:

6. По движению денежных средств - «WA: Финансист. Управление денежными средствами»;

7. «WA: Финансист. Управленческий учет/МСФО» - для формирования управленческой (внутренней) отчетности и финансовой (внешней) отчетности, в том числе по стандартам МСФО.

По результатам диагностики систем управленческого учета и отчетности трех отечественных предприятий — были выявлены наиболее характерные недостатки действующих систем управленческого учета, ограничивающие возможности принятия сбалансированных управленческих решений руководителями различных уровней. Ниже представлены также рекомендации по совершенствованию системы управленческой отчетности и оптимизации обеспечивающей ее информационной базы.

В качестве приоритетных, выбраны следующие направления совершенствования системы управленческого учета и отчетности:

1. Совершенствование структуры, иерархии, содержания и формы представления управленческих отчетов;

2. Развитие системы финансового планирования и бюджетирования;

3. Разработка стратегии развития компании с последующей увязкой кратко-, средне- и долгосрочного горизонтов планирования;

4. Совершенствование системы учета затрат.

Основываясь на результатах анализа широкого круга учебно-методической литературы, публикаций и исследований, были выявлены некоторые характерные для российских предприятий недостатки систем управленческого учета и отчетности.

Ныне действующая на российских предприятиях система сводок рапортов, справок и отчетов, как правило, крайне фрагментарна и не отвечает требованиям, предъявляемым к информационному обеспечению управления производством в настоящих условиях (полноте информации, ее сопоставимости, оперативности, точности, краткости, целесообразности и т.п.);

Отсутствует ряд конкретных форм аналитических отчетов;

Отсутствует иерархия форм отчетов для разных уровней управления. Отсутствует подробный регламент периодичности составления аналитических отчетов для различных пользователей.

Проектирование оптимальной иерархии отчетов и их адаптация к нуждам руководителей различных уровней. В таблице 2 представлена примерная модель отчетности системы управленческого учета на предриятии.

Разработка системы долго — (5 — 10 лет) и среднесрочного (3 — 5 лет) планирования на основе оценки конкурентоспособности предприятия на внутреннем и мировом рынке. Увязка долгосрочного, среднесрочного и текущего планирования;

Оптимизация системы бюджетирования;

Совершенствование системы учета затрат и нормативной базы расчета их планового уровня.

В рамках первого направления — совершенствование системы управленческой отчетности, определение иерархии отчетов и их адаптация к нуждам руководителей различных уровней — наиболее существенными представляются следующие мероприятия:

Анализ действующей системы управленческой отчетности, ее состава, структуры и функций, а также организационно-технических аспектов ее функционирования;

Оценка уровня автоматизации информационных потоков и процессов принятия решения и при необходимости приведение их в соответствие с требованиями системы отчетности управленческого учета.

Таблица 2. Примерная модель отчетности системы управленческого учета.

|

Материальные потоки / виды деятельности |

«Закупки» и распределение материальных ресурсов |

«Производство» (затраты) |

«Продажи» (реализация) |

|

Операционная деятельность |

Оценка потребности в материальных ресурсах |

Отчет о затратах на сбыт и маркетинг |

|

|

Отчет о потреблении мат.ресурсов |

Отчет о выпуске продукции |

||

|

Отчет о запасах мат. ресурсов |

Отчет о запасах готовой продукции |

Отчет о продажах |

|

|

Отчет о закупках мат.ресурсов |

Отчеты о затратах на производство |

Отчет об отгрузке |

|

|

Инвестиционная деятельность |

Отчет о закупке и движении основных средств |

Отчет об эффективности инвестиций |

Отчет о работе с ценными бумагами |

|

Финансовая деятельность |

Контроль и регулирование финансовых результатов |

Отчеты о результатах основной деятельности |

|

|

Контроль и регулирование дебиторской задолженности |

Отчеты о кредиторской задолженности |

||

|

Контроль поступления и использования денежных средств |

Отчет о дебиторской задолженности |

||

|

Контроль исполнения плана распределения прибыли |

Отчет о движении денежных средств |

||

|

Сводные отчеты для руководства |

|||

Организационная структура предприятия и система отчетности управленческого учета

Система управленческого учета накладывается на сложившуюся на предприятии организационную структуру. Поэтому эффективность данной системы во многом зависит от эффективности организации предприятия. Весьма часто совершенствование системы управленческого учета (особенно, предполагающее внедрение дорогостоящих аппаратных и программных средств) должно сопровождаться, а возможно — и следовать за изменениями в организационной структуре предприятия, поскольку нецелесообразно и неэффективно накладывать современные методы управленческого учета и тем более компьютеризировать их в условиях неэффективной организационной структуры предприятия.

Как показывает практика, организационные структуры подавляющего большинства предприятий относятся к линейно-функциональным.

Линейно-функциональный этап эволюции организационной структуры (рисунок 3 ) характеризуется углублением процесса специализации, расширением и созданием новых подразделений и служб. Подобная организационная модель предполагает, что функциональные руководители управляют только своими подразделениями. Управление персоналом осуществляется через их начальников, посредством издания приказов и других внутренних распоряжений. При этом руководители линейных подразделений имеют право на согласование и опротестование проектов функциональных изменений. Это приводит к улучшению взаимодействия функциональных и линейных служб.

С дальнейшим ростом предприятия активность функциональных подразделений усиливается, как и давление на сотрудников в части соблюдения множества новых требований, объективно выдвигаемых специализированными подсистемами. Отделы разрабатывают внутренние нормативные документы, в которых вводятся дополнительные условия и ограничения, связанные с качеством труда, продукции и т.п. При этом проблема более четкого согласования многих условий и параметров, формулируемых функциональными подразделениями, выходит на первый план.

Линейно-функциональная структура предоставляет преимущества для работы в стабильных условиях, предполагающих постепенное налаживание связей между функциональными и основными подразделениями. Если ситуация быстро меняется и требует перманентного пересмотра контролируемых показателей и ограничений, добиться согласованной работы всех служб удается с трудом, особенно когда это происходит в условиях роста организации. Чем глубже специализация и больше функциональных подсистем, тем выше требования к согласованности в их работе по достижению интегрированного результата.

Рисунок 3. Линейно-функциональная организационная структура

Для организационных структур широкого круга российских предприятий характерны следующие особенности и недостатки (таблица 3 ).

Таблица 3. Достоинства и недостатки основных видов организационных структур.

|

Характеристики / виды организационных структур |

Команда единомышленников |

Линейная |

Функциональная |

Линейно-функциональная |

Централизованная линейно-функциональная |

Матричная |

|

Достоинства |

(1) Творческое сотрудничество; (2) Согласованность; (3) Единомыслие. |

(1) Ответственность за конечный результат; (2) Единоначалие. |

(1) Равномерное распределение нагрузки между управляющими; (2) специализация; (3) усиленное внимание к качеству. |

(1) Большая согласованность функциональных и линейных начальников; (2) Большая развитость функциональной специализации; (3) Увеличение влияния на качество работ и продукции. |

(1) Разделение административного, функционального и оперативного управления; (2) Возможности согласования деятельности по времени и другим ресурсам; (3) Рост упорядоченности и организованности. |

(1) Сочетание административного, функционального, оперативного управления с положительными качествами команды единомышленников в прорывных проектных работах. |

|

Недостатки |

(1) Применима для энтузиастов и порядочных людей; (2) Коллектив не более 10 человек. |

(1) Длинные информационные каналы; (2) Слабая специализация и не высокая ориентация на качество. |

(1) Множество начальников у конечного исполнителя; (2) плохая согласованность «центров» управления. |

(1) Большое число контролируемых параметров и условий; (2) Трудности согласования деятельности по времени и содержанию. |

(1) Сильная зарегулиро-ванность; (2) Недостаточное использование творческого потенциала. |

(1) Большие затраты на поддержание системы в равновесии; (2) Требуется большой опыт команды менеджеров. |

На основе признаков подчиненности и функциональной специализации, как правило, присутствуют, следующие уровни организационной структуры управления компанией:

Первый уровень. Генеральный директор, Заместитель генерального директора по финансовым вопросам, Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и акционерной собственности, Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям, Главный инженер, Главный бухгалтер.

Второй уровень. Начальники управлений — Начальник Управления материально-технического снабжения (УМТС), Начальник управления персонала, Начальник управления рабочего снабжения (УРС), Главный энергетик, Главный механик, Директор по качеству, Начальник управления коммунальных и социальных объектов, Главный метролог, Зам. главного инженера по реконструкции и техническому перевооружению.

Третий уровень. Начальники отделов.

Четвертый уровень. Заместители начальников отделов, служб и линейные специалисты.

Данное количество уровней говорит о достаточно нормальной иерархической структуре. В наиболее гибких организационных структурах число управленческих уровней бывает от трех до пяти. Эффективное функционирование таких структур зависит от наличия отработанных управленческих процедур, полноты внутренней нормативной базы, всестороннего использования функций управления.

Вместе с тем, на ряде предприятий нормативная база, прежде всего, положения об отделах и службах часто характеризуется неполнотой. Положения о деятельности некоторых структур отсутствуют, в ряде случаев наблюдается определенное несоответствие положений задачам и механизмам управления сегодняшнего дня. Кроме того, в настоящее время на российских предприятиях происходят изменения в структуре и механизмах управления, включающие: появление стратегического планирования, создание соответствующего нового блока управления стратегическим развитием и акционерной собственностью, реформирование планирования на базе его переориентации на планирование от продаж, оптимизация системы бюджетирования. Новая система планирования на большинстве предприятий находится в стадии формирования, поэтому функции отделов, особенно Экономического отдела как центрального в системе управленческого учета, пока точно не определены.

В организационной структуре большинства российских предприятий наблюдается чрезмерная концентрация управленческих функций на уровне высшего звена — Генерального Директора и его аппарата. Очень часто Генеральному директору подчиняется 10 и более заместителей (включая главного бухгалтера и помощника генерального директора). На одном из крупнейших отечественных металлургических предприятий непосредственно на Генерального Директора формально было замкнуто около 100 подразделений и служб, которые он, естественно, не мог полностью контролировать, концентрируя свое внимание на ключевых службах. Наложение системы управленческого учета и отчетности на такую структуру теряет смысл.

Поэтому внедрению современных систем управленческой отчетности на большинстве предприятий должна предшествовать структурная реорганизация, наиболее рациональным направлением которой нам представляется переход к дивизиональной структуре управления. Вместе с тем, при значительно большей эффективности таких структур переход к ним может сопровождаться объективными трудностями, обусловленными не только чисто техническими причинами, но и сложившимся балансом интересов на предприятии в целом и его высшего руководства.

Часто перегрузка управленческих функций наблюдается и на уровне заместителей Генерального Директора. В частности, на одном из крупных предприятий в подчинении заместителя генерального директора по коммерческой деятельности находилось 6 блоков, состоящих из 9 отделов.

Обращает на себя внимание и недостаток сводной управленческой отчетности, что, на наш взгляд, частично объясняется как недостатками самой системы управленческого учета, так и несовершенством организационных структур предприятий. Возможно, что это одна их существенных причин по которым большинство управленческих решений принимается на высшем уровне управления предприятием — уровне Генерального директора и в некоторых случаях коммерческого директора.

Развитие системы управленческого учета, сопровождающееся совершенствованием организационной структуры, могло бы обеспечить необходимую информационную поддержку принятию ответственных управленческих решений на более низком управленческом уровне и способствовать делегированию соответствующей ответственности с высшего на средний уровень управления.

Еще одним характерным недостатком организационных структур российских предприятий является частичное дублирование функций несколькими отделами .

Например, на одном из предприятий такое дублирование прослеживалось в части учета и контроля расходов и поступлений, оперативной оценки и контроля производства готовой продукции, запасов сырья и материалов, незавершенного производства. Вследствие значительной доли взаимозачетов в структуре платежей данного предприятия и дефицита денежных средств дублируются функции Отдела договоров и сбыта и Управления материально-технического снабжения (например, в части контроля за отгрузкой продукции по взаимозачетам).

Помимо этого, используемые на ряде предприятий каналы передачи информации не всегда обеспечивают ее достоверность и оперативность. Это приводит к дублированию каналов и источников информации. При анализе полученной информации управленцами не всегда используется стандартный формат представления данных и регламентированные аналитические процедуры; применяемые методы анализа информации не всегда отвечают потребностям ее пользователей.

Таким образом, к типичным недостаткам существующих организационных структур управления российскими предприятиями относятся:

Высокий уровень концентрации принятия управленческих решений на уровне генерального директора и некоторых его заместителей, часто — коммерческого директора;

Слабое делегирование ответственности высших управляющих на средний уровень управления;

Необоснованное рассредоточение ряда управленческих функций по планированию и контролю по службам, отделам и по отдельным структурным подразделениям;

Дублирование функций рядом подразделений.

Грамотно проведенный внутренний аудит системы управленческого учета позволит своевременно выявить и идентифицировать различного рода риски, в том числе и в сфере управления (например, систематические ошибки и злоупотребления персонала), а также разработать мероприятия по предотвращению их возникновения.

Осуществление процедур в рамках внутреннего аудита системы управленческого учета способствует и нацелено на создание дополнительных предпосылок для повышения эффективности функционирования системы управления предприятием на всех его уровнях в частности и предприятием в целом.

Внутренний аудит системы управленческого учета на предприятии

Как известно, существует большое количество видов аудита. Так, при использовании классификации «по назначению» выделяют в том числе и управленческий аудит (таблица 4 ).

Таблица 4. Основные виды аудита.

Для уточнения сущности используемых терминов и их содержания, хотелось бы подчеркнуть, что при использовании понятия «производственный аудит» мы скорее сужаем область применения аудита СУУ. Это связано с тем, что при таком подходе к оценке эффективности СУУ мы сужаемся лишь до затратной части, которая, безусловно, является приоритетной над другими составляющими управленческого аудита, но отнюдь не единственно важной. Так, когда мы используем термин «управленческий аудит СУУ» к «производственному аудиту» прибавляются следующие составляющие: (1) организационная система компании, (2) кадры и штатное расписание, (3) анализ и оценка отдельных бизнес-процессов предприятия, выделенных по какому-либо критерию, (4) вопросы автоматизации экономико-хозяйственных процессов в компании, (5) система нормативно-справочной информации, (6) схема документооборота, (7) отчетность управленческого учета.

Рисунок 4. Соотношение разных видов аудита с точки зрения внутреннего аудита эффективности СУУ.

Таким образом, термин «управленческий аудит СУУ» шире «производственного аудита СУУ», как минимум, на перечисленные выше семь элементов СУУ.

Основные этапы организации контрольных мероприятий внутреннего аудита системы управленческого учета на предприятии представлены на рисунке 5 .

Проведение внутреннего аудита системы управленческого учета имеет для руководства и (или) собственников экономического субъекта информационное и консультационное значение, поскольку призвано содействовать оптимизации деятельности экономического субъекта и выполнению обязанностей его руководства.

Рисунок 5. Основные этапы организации контрольных мероприятий внутреннего аудита системы управленческого учета на предприятии.

Внутренний аудит дает информацию об этой деятельности и подтверждает достоверность отчетов менеджеров. Внутренний аудит системы управленческого учета необходим главным образом для предотвращения потери ресурсов и осуществления необходимых изменений внутри предприятия. В свете вышесказанного следует отметить, что внутренний аудит системы управленческого учета и, в частности, оценка эффективности системы управленческого учета, является важным инструментом внутреннего аудита.

Основными объектами внутреннего аудита системы управленческого учета являются решение отдельных функциональных задач управления, разработка и проверка информационных систем предприятия. Объекты внутреннего аудита могут быть различными в зависимости от особенностей экономического субъекта и требований его руководства и (или) собственников. Внутренний аудит — неотъемлемая часть внутреннего контроля предприятия.

При проведении внутреннего аудита системы управленческого учета в зависимости от стадии управления, подлежащей контролю, меняется его содержание. Так, на стадии планирования оценивается объем имеющихся ресурсов, степень его соответствия объему поставленных целей и решаемых задач, определяется, насколько поставленные цели и задачи соответствуют общей стратегии, установленной в каждой конкретной сфере управления предприятием.

В процессе исполнения бюджетов осуществляется текущий мониторинг на всех участках функционирования системы управления, определяется надежность и объективность данных, оцениваются промежуточные результаты. Основная задача на данном этапе — обеспечить необходимую и своевременную корректировку процесса управления, одновременно обеспечив контроль за ходом указанных действий.

Кроме того, контролю подлежат вопросы, касающиеся организации системы учета и внутреннего контроля, создания необходимых организационных структур и разработка соответствующих процедур. И, наконец, последующий внутренний аудит системы управленческого учета оценивает степень реализации поставленных целей и возможности более эффективного их достижения в дальнейшем.

Как правило, к функциям внутреннего аудита относятся:

Проверка деятельности различных звеньев управления;

Оценка эффективности механизма внутреннего контроля;

Разработка и предоставление предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления .

Внутренний аудит системы управленческого учета может считаться эффективным, если, во-первых, она эффективно предупреждает о возникновении недостоверной информации управленческого учета, а во-вторых, эффективно выявляет недостоверность в пределах ограниченного времени, после того как недостоверная информация возникла.

Отчет, получаемый в итоге аудиторской проверки, представляет собой итоговый документ, который должен содержать не только выявленные недостатки и нарушения, но и , которые в дальнейшем могут стать основанием для формирования общих рекомендаций в сфере управленческого учета. Это вызвано тем, что именно отчеты по контрольным мероприятиям подвергаются наиболее тщательному изучению со стороны руководства и менеджмента различных уровней.

Рисунок 6. Порядок формирования заключения внутреннего аудита системы управленческого учета на предприятии.

После утверждения отчета и соответственно всех содержащихся в нем рекомендаций, служба внутреннего аудита должна обеспечить проведение проверок по их исполнению и на основе всей проделанной за определенный период работы оценить объем выполненных работ и их эффективность.

Предметом внутреннего аудита системы управленческого учета являются вопросы оценки эффективности системы управленческого учета на предприятии; отдельные вопросы принятия управленческих решений и управления средствами, а именно:

Направления деятельности и функции «центров ответственности»;

Средства бюджетов, выделяемые на решение поставленных задач руководством предприятия;

Отдельные важнейшие вопросы управления финансовыми ресурсами;

Организация исполнения бюджетов.

Использование результатов внутреннего аудита системы управленческого учета для выработки управленческих решений в масштабах всего предприятия результативно только при условии, что контрольные мероприятия будут охватывать все вышеперечисленные вопросы управления. Однако степень их охвата должна определяться конкретными задачами, поставленными руководством. Говоря о методике аудита внутреннего аудита системы управленческого учета, важно четко определиться, что в данном случае выступает в роли объектов аудита .

Объектами аудита эффективности системы управленческого учета являются:

Система управленческого учета на предприятии;

Система управления и организационная структура;

Схема документооборота;

Порядок и принципы формирования управленческой отчетности;

Деятельность менеджмента;

Отделы предприятия, являющиеся главными распорядителями бюджетов;

Отделы предприятия, использующие заемные средства или распоряжающиеся собственностью предприятия.

При этом под предметом проверки понимается деятельность указанных экономических субъектов, которая подразделяется на функциональную (функции и задачи) и производственную деятельность, соответственно в первом случае предполагается достижение определенного результата, а втором — экономического результата, выражающегося в производстве конкретных товаров, услуг и т.п. Оценка указанных результатов предполагает их сравнение с установленными критериями оценки эффективности, которые определены с учетом целей контрольного мероприятия. Это, в конечном счете, позволяет определить эффективность принятия управленческих решений и управления средствами.

Внутренний аудит системы управленческого учета предполагает проведение различных видов проверок, которые отличаются в зависимости от предмета и объектов проверки, поставленных целей и задач. Весь спектр проверок в рамках внутреннего аудита системы управленческого учета можно подразделить на два основных блока:

— Первый блок включает в себя контрольные мероприятия по оценке эффективности системы управленческого учета, связанные с исполнением функций.

— Второй блок — это контроль эффективности управления предприятием.

Внутренний аудитор занимается осуществлением процедур (таблица 5 — пп. 1.2, 1.3, 2.1, 2.1.2 и 2.2.) по оценке и заполнению документов аудиторской проверки.

Оценку могут в некоторых случаях осуществлять непосредственные пользователи информацией управленческого учета (таблица 5, п. 1.1). Если пользователей несколько, то имеет смысл прибегнуть к измерению индекса удовлетворенности пользователей информацией .

Таблица 5. Система оценки эффективности системы управленческого учета на предприятии.

|

Составляющие системы оценки |

Результат |

||

|

Мониторинг |

Создание информационного поля по функционированию СУУП как источника для анализа по необходимым вопросам. |

Определение сильных и слабых сторон существующей СУУП, составление рекомендаций по исправлению недостатков и ошибок, оптимизации СУУП. |

|

|

Составляющие Мониторинга |

|||

|

Качество информации |

Определение соответствует ли предоставляемая информация СУУП требуемым параметрам качества. |

Формирование мнения и вывод о том, соответствует ли предоставляемая информация СУУП требуемым качественным характеристикам. |

|

|

Тест на состав элементов СУУП и их взаимодействие. |

Определение, наличия основных элементов СУУП и качество их взаимодействия и согласованности. |

Формирование мнения и вывод о том, отвечают ли существующие элементы СУУ потребностям предприятия и оценка качества их взаимодействия. |

|

|

Оптимальность организационной структуры и выбранной СУУП. |

Определение оптимальности организационной системы и целесообразности выбранного варианта СУУП. |

Формирование мнения и вывод о том, оптимальна ли существующая организационная система предприятия и оценка целесообразности выбранного варианта СУУП. |

|

|

Автономность СУУП от финансового учета. |

Определить, является СУУП монистической или автономной. |

Формирование мнения о характере самостоятельности СУУП от финансового учета. Определение при этом положительных и отрицательных моментов. |

|

|

Удовлетворяет или нет СУУП требованиям современного уровня развития производства и возрастающей конкуренции. |

Определение степени совместимости действующей СУУП с современными требованиями уровня развития производства и конкуренции. |

Формирование мнения о степени совместимости СУУП и требований, предъявляемых современными требованиями уровня развития производства и конкуренции. |

|

|

Уделяет ли СУУП должное внимание окружающей бизнес-среде, в которой функционирует предприятие. |

Осуществление мероприятий по проведению Бенчмаркинга. |

Формирование мнения о том, уделяет ли принятая СУУП необходимое внимание окружающей бизнес-среде, в которой функционирует предприятие. |

|

|

Определение эффективности |

|||

|

Нормативная эффективность |

Определение степени выполнения и соответствия, закрепленных за СУУП в «Учетной политике», задач и функций управленческого учета на предприятии. | ||

|

Стратегический план развития СУУП |

Определение степени разработанности и выполнения стратегического плана развития СУУП. |

Определение процента эффективности через сравнение поставленных (плановых) и достигнутых фактических результатов. |

|

|

Относительная эффективность |

Определение соотношения выгод и затрат на функционирование СУУП. |

Определение процента участия СУУП в созданной прибыли предприятия. |

|

Методы внутреннего аудита эффективности системы управленческого учета

На практике проведение внутреннего аудита эффективности СУУП предполагает использование определенных методов, которые в силу аналитического аудита эффективности серьезным образом отличаются от методов применяемых в финансовом аудите и значительно пересекаются с методами, используемыми при проведении комплексного экономического анализа.

Метод внутреннего аудита эффективности — это определенный комплекс приемов, позволяющих оценить состояние изучаемых объектов с точки зрения эффективности осуществляемого управления. Следует отметить, что специфика аудита предполагает в ходе проверки использовать сочетание различных методов, которые относительно друг друга могут выступать разноуровневыми методами. Например, метод экспертизы может предполагать необходимость использования графического метода, метода аналогии и т.д. В свою очередь метод аналогии представляет собой самостоятельный метод аудита эффективности.

Все методы, применяемые в аудите эффективности СУУП, можно подразделить на два основных блока: методы обследования и аналитические методы (Рисунок 7).

Рисунок 7. Классификация методов, применяемых во внутреннем аудите эффективности системы управленческого учета

(Кликните по картинке для ее увеличения)

Аналитический характер аудита эффективности СУУП предопределил ключевое место аналитических приемов в системе методов, используемых в аудите эффективности СУУП.

Например, к числу аналитических методов внутреннего аудита эффективности можно отнести, в том числе, и метод аналогии.

Применение метода аналогии может осуществляться путем построения определенных аналитических таблиц. Примером указанных таблиц может служить Таблица 6 (при условии обеспечения одинакового качества соответствующей продукции, работ, услуг):

Таблица 6. Применение метода аналогии

Важным моментом при разработке методики аудита эффективности является определение системы критериев и показателей оценки результативности . Было бы рациональным начать внедрение аудита эффективности СУУ в первую очередь в тех областях управления, где уже сейчас можно определить целевые показатели деятельности (например, инвестиционная деятельность), либо уже существуют общепринятые процедуры.

Критерии и показатели оценки эффективности системы управленческого учета являются основой формирования выводов и заключений по результатам контрольного мероприятия. По своей сути указанные критерии представляют собой установленные и обоснованные стандарты качества управления, позволяющие проводить сравнительный анализ и оценивать эффективность реализации программ, осуществления видов деятельности, экономических операций или выполнения функций объектами проверки, то есть достигнутых результатов.

На практике проведение внутреннего аудита эффективности предполагает разработку определенных аналитических таблиц (таблица 7), которые должны отражать нормативный уровень отдельных показателей, фактический уровень, размер отклонения, причину отклонения.

Вместо нормативного показателя также могут использоваться данные по иным аналогичным объектам контроля, либо уровень указанного показателя по данному объекту за предыдущие периоды и др.

Таблица 7. Аналитическая таблица для проведения внутреннего аудита эффективности СУУП

Критерии и показатели эффективности выступают в роли «нормативной модели», то есть, отражают, какой результат в проверяемой сфере или деятельности объекта проверки является свидетельством достаточной эффективности системы управленческого учета предприятия. Если фактические показатели проверяемой сферы управленческого учета соответствуют установленным критериям и показателям, система управления соответствует установленному уровню эффективности. Определение указанных показателей не должно устанавливаться на конкретном уровне, это должен быть определенный диапазон.

В целях систематизации накопленного опыта целесообразно предложить все показатели, используемые при проведении внутреннего аудита системы управленческого учета, классифицировать по ряду признаков (Таблица 8).

Таблица 8. Классификация показателей, используемых при проведении внутреннем аудите системы управленческого учета.

|

Признак классификации |

Виды показателей |

|

По времени |

Перспективные / Годовые / Текущие |

|

По характеру распространения |

Общеэкономические / Отраслевые / Региональные |

|

По степени детализации |

Специфицированные / Сводные |

|

По масштабу применения |

Групповые / Частные |

|

По методам разработки |

Расчетно-аналитические / Опытные / Отчетно-статистические |

|

По характеру решаемых задач |

Экономические / Производственные / Функциональные |

|

По способу исчисления |

Абсолютные / Относительные |

|

По полученным характеристикам |

Качественные / количественные |

|

По применяемым измерителям |

Трудовые / Стоимостные Условно-натуральные / Полностоимостные |

|

По временному отрезку |

Статистические / Динамические |

При выборе критериев оценки эффективности , по нашему мнению, необходимо исходить из того, что выбранные критерии должны соответствовать специфике проверяемой сферы или деятельности объекта проверки и служить основой для получения результатов проверки. При этом для каждой цели данной проверки используются свои критерии оценки эффективности результатов деятельности проверяемых объектов, которые должны быть надежными, понятными и достаточными.

В отличие от ревизии, приоритетной целью которой является лишь выявление фактов злоупотреблений и правонарушений, а также установление виновных, главным результатом проведения внутреннего аудита эффективности СУУП является подготовка и доведение до руководства перечня рекомендаций по повышению эффективности деятельности компании.

Целью подготовки рекомендаций является необходимость устранения выявленных нарушений. При этом они должны быть четко аргументированы сформированными ранее выводами и заключениями, чтобы исключить возможности их опротестования или неоднозначной трактовки проверяемой стороной, что может негативно сказаться на эффективности самого контроля. Формируемые рекомендации должны быть точно ориентированы на принятие конкретных мер и быть адресными, то есть направляться в адрес должностных лиц, непосредственно ответственных за принятие конкретных управленческих решений.

Другим важным условием при разработке рекомендаций является то, что возможные результаты от их реализации должны превышать объем необходимых для этого ресурсов, иначе они теряют свой смысл, снижая эффективность управленческой деятельности. При формировании рекомендаций необходимо определить показатели оценки их исполнения, которые давали бы возможность объективно контролировать указанный процесс. При этом они сами должны быть направлены на достижение конкретных измеримых результатов.

После формирования выводов и результатов проверки инспекторская группа, осуществляющая контрольное мероприятие, должна проинформировать об его итогах руководство проверяемого объекта, выяснив его мнение и выслушав возникшие предложения.

Отчет представляет собой итоговый документ, который должен содержать не только выявленные недостатки и нарушения, но и позитивные результаты деятельности объекта контроля , которые в дальнейшем могут стать основанием для формирования общих рекомендаций в сфере управленческого учета. Это вызвано тем, что именно отчеты по контрольным мероприятиям подвергаются наиболее тщательному изучению со стороны руководства и менеджмента различных уровней. При этом мы ориентируемся и на органы внутреннего контроля.

После утверждения отчета и соответственно всех содержащихся в нем рекомендаций, орган контроля должен обеспечить проведение проверок по их исполнению и на основе всей проделанной за определенный период работы оценить объем выполненных работ и их эффективности.

Совершенствование внутреннего аудита системы управленческого учета в компании

Исследуя методологический аудит, некоторые ученые проецируют его на бизнес-планирование в организации, в частности, В.В. Бурцев определили круг задач управленческого аудита применительно к бизнес-планированию по сегментам (предприятие, товар, рынок сбыта, план маркетинга, план производства, организационный и юридический план).

Вместе с тем следует расширить сферы применения управленческого аудита, распространив его на учетно-аналитическую подсистему, управление кадрами (управленческий аудит персонала) и другие элементы организации. Такой подход связан с необходимостью полного охвата методами управленческого аудита всех элементов организации, поскольку выпадение одного их элементов не позволит сформировать целостной картины финансового положения организации и затруднит принятие эффективных решений. В настоящее время по некоторым из перечисленных объектов управленческого аудита разработаны оригинальные методики, в том числе методика управленческого аудита персонала.

Признавая новизну и эффективность этих методик, следует указать на фрагментарный характер исследований. Это свидетельствует о становлении управленческого аудита, поиске оптимальных путей его развития.

Эффективное функционирование организации предопределяется оптимизацией ее структуры и деятельности сегментов, что в свою очередь требует совершенствования учетно-аналитической подсистемы, системы внутрифирменного контроля и т.д.

В этом контексте особое место занимает совершенствование управленческого аудита. Специфика управленческого аудита как сравнительно новой отрасли экономических знаний в России и его многогранность требуют применения нетрадиционных инструментов. К их числу следует отнести диагностику и декомпозицию системы.

Реализация цели и задач управленческого аудита, его совершенствование посредством применения диагностики позволяют осуществить системно-проблемный подход и логико-критический анализ подсистем управления (сбыта, снабжения, ценообразования и т.д.). Выявление особенностей и тенденций развития каждой подсистемы обуславливает определение глобальных проблем развития организации в целом и построение ясной «финансовой картины» экономического субъекта. Диагностику можно использовать в контексте проверки эффективности функционирования участков учетно-аналитической подсистемы и системы внутрифирменного контроля.

Декомпозицию системы целесообразно использовать параллельно с ее диагностикой, что обеспечит комплексный подход к решению задач управленческого аудита.

Обобщая вышеизложенное, можно охарактеризовать диагностику и декомпозицию системы управления в рамках управленческого аудита как мощные и эффективные инструменты исследования экономических и иных проблем организации.

Естественно, что аудиторы в практической деятельности могут применять множество других способов и методов исследования системы управления, в частности методы эконометрики, экономической статистики и т.д. Однако эти методы в значительной степени трудоемки и сложны для восприятия специалистов, поверхностно знакомых с финансовой математикой и математическими дисциплинами.

Поэтому при разработке программы совершенствования аудита эффективности СУУП разумным будет компромисс между общенаучными, специальными методами, методами математики и ее производных дисциплин.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что с целью обеспечения на современном этапе возможности реализации контрольными органами предприятия проверок в рамках осуществления внутреннего аудита системы управленческого учета необходимо сосредоточить основные усилия на решении наиболее важных задач формирования соответствующей методологической базы, устанавливающей основные процедуры и алгоритмы проведения контрольных мероприятий по внутреннему аудиту системы управленческого учета.

Список литературы

1) Березной А. Практический опыт российских организаций в ведении и организации системы управленческого учета. Роль в стратегическом и текущем управлении предприятиями. — Исследование компании КПМГ, Доклад, Москва, Балчуг, 2001.

2) Виленский П.Л., Лившиц В.Н. и Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. — Дело, 2001.

3) Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: финансовый аспект. 2-е изд., перераб. и доп. — Экономический факультет, ТЕИС, 2000.

4) Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. — ЮНИТИ, 1998.

5) Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический управленческий учет. — Едиториал УРСС, 2003.

6) Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. — УРСС, 4-е издание, 2003.

7) Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. Под ред. и с предисловием: Турчака А.Л., Головако А.Г., Лукашевича М.Л. — Финансы и статистика, 1997.

8) Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект — Финансы и Статистика, 2000.

9) Чернов В. А. Управленческий учет и анализ коммерческой деятельности — Финансы и Статистика, 2001.

10) Шеремет А. Д. (под ред.) Управленческий учет. Учебное пособие. — ФБК-Пресс, 2002.

11) Сборник тезисов 4-ой ежегодной конференции «Роль аналитика в управлении компанией», Москва, июнь 2003.

12) Управленческий учет: официальная терминология CIMA — ФБК-Пресс, 2004.

13) Drury C. Management and Cost Accounting // International Thomson Business Press, 5 th Edition. 2000.

14) Scarlett R. C., Wilks C. Management Accounting — Performance Management // CIMA, London 2001.

15) Thomson A. and Strickland A. J. Strategic management: Concept and Cases // Plano, Business Publication, 1987.

16) Ward Keith Strategic management accounting // Butterworth — Heinemann, CIMA, 1999.

Регулируемые затраты также известны как дискреционные (discretionary costs) или стратегические (managed or policy costs). Количество дискреционных затрат может быть сравнительно легко изменено. В качестве регулируемых затрат обычно рассматриваются: затраты на маркетинг, исследования, обучение и т.п.

Согласованные или обязательные затраты (committed costs) — затраты, которые появляются в результате решений, принятых в прошлом. Данные решения не могут быть отменены в краткосрочном периоде.

Система контроля, организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников и регламентированная его внутренними документами. Является одним из способов контроля за эффективностью деятельности звеньев структуры экономического субъекта.

Проект «Тасис» PRRUS 9701 проводился в 2003 году.

Является четвертым этапом в развитии организационных структур управления предприятием: (1) Команда единомышленников; (2) Линейная структура; (3) Функциональная структура; (4) Линейно-функциональная структура; (5) Централизованная линейно-функциональная структура; (6) Матричная структура.

Эффективность системы управленческого учета может рассматриваться, во — первых, как оценка результативности (характерно для государственного сектора) — степени достижения определенного результата. Это в свою очередь требует изучения в рамках оценки эффективности не только относительных показателей эффективности управления, но также и эффекта от определенных управленческих решений. Во-вторых, как соотношение затрат и выгод — выгодность проекта для непосредственных участников (финансовая эффективность).

Внутренний аудит (Internal audit — англ., Betriebsinterne revision — нем.) — система контроля, организованная на экономическом субъекте в интересах его собственников и регламентированная его внутренними документами. Является одним из способов контроля за эффективностью деятельности звеньев структуры экономического субъекта.

Организация управленческого учета является внутренним делом самой организации. Как нет двух одинаковых людей, так нет двух одинаковых организаций, их различия определяются различием форм собственности, масштабами деятельности, различными комбинациями факторов внешней и внутренней среды - все это обусловливает необходимость внедрения тех или иных форм бухгалтерского (и финансового, и управленческого) учета.

Ведение управленческого учета, в отличие от ведения финансового, не является обязательным для организации. Система управленческого учета служит лишь интересам эффективного управления, поэтому решение о целесообразности ее внедрения в той или иной форме следует принимать исходя из оценки соотношения затрат и выгод от ее функционирования. Для того чтобы считать систему управленческого учета в организации эффективной, необходимо, чтобы она позволяла облегчить достижение целей организации с наименьшими затратами на организацию и функционирование самой системы.

Организационная структура системы управленческого учета строится с учетом:

- структуры самой организации;

- информационных потребностей руководства; -технических возможностей и особенностей компьютерной

информационной системы, используемой в организации;

- квалификации и личных качеств менеджеров и бухгалтеров-аналитиков.

Крупные и средние организации имеют в своей организационной структуре специальные подразделения, задачами которых является осуществление отдельных процедур управленческого учета (мы обсуждали это в предыдущем разделе). Такие службы, работающие на уровне всей организации, можно назвать штабными. Кроме того, в отдельных подразделениях и центрах ответственности назначаются специальные сотрудники, осуществляющие координацию учетно-управленческой работы как внутри подразделения, так и с вышестоящими уровнями управления.

В теории управления известно, что в настоящее время самыми распространенными являются три формы организации:

1. Унитарная (линейно-функциональная) структура с установленной иерархией взаимоотношений и ответственности, существующей неопределенно долгое время (рис. 3.4). Это классическая форма организационной структуры, она характеризуется строгой подчиненностью сотрудников низшего звена управления руководителям высшего и передачей информации и команд преимущественно по вертикали. Уже на заре индустриальной эры производство во многих отраслях было устроено по этой схеме.

Линейно-функциональная форма организации имеет несомненные достоинства, в частности:

- стимулирует профессиональную специализацию;

- не допускает дублирования функций и обязанностей внутри организации;

- улучшает вертикальную координацию в каждой из функциональных ветвей.

Большинство производственных и торговых компаний малого и среднего бизнеса и сейчас имеют линейно-функциональную организацию. Однако существенны и недостатки этой формы организации: отсутствие формальных горизонтальных связей приводит к тому, что информация может достичь низших уровней на «соседней вертикали», только поднявшись до самого верха по 4нашей» функциональной ветви. Это затрудняет координацию между отдельными функциональными ветвями, способствует проявлению конфликта интересов и целей отдельных функциональных ветвей и тем самым увеличивает затраты (финансовые и временные) на управление такой системой. Поэтому компании, работающие в наиболее технологичных отраслях или выпускающие продукцию по единичным заказам (аэрокосмическая отрасль, консалтинг и аудит, ^производство программного обеспечения), не довольствуясь такой схемой, имеют хотя бы зачатки матричной формы организации. При линейно-функциональной форме организации помимо бухгалтеров-аналитиков, работающих непосредственно в структуре учетно-финансовой службы (в финансовой вертикали), назначаются экономисты, нормировщики, администраторы цехов, отделов, служб (учетно-фннансовые сотрудники на средних и низших уровнях производственной, сбытовой и других вертикалей).

2. Дивизиональная (холдинговая) структура представляет собой группу относительно самостоятельных подразделений, объединенных общим финансовым руководством и (чаще всего) отношениями собственности (рис. 3.5).

С точки зрения выпускаемых продуктов холдинг может быть вертикально интегрированной структурой (в которой результат деятельности одного подразделения передается для дальнейших операций в другое) либо выступать как полностью диверсифицированная группа компаний (если они выпускают несвязанную продукцию или занимаются продажами на разных рынках). С точки зрения формы организации к этой же категории относятся крупные компании, с заметной территориальной или продуктовой разобщенностью, которые требуют высокого уровня децентрализации и делегирования полномочий. Головной офис холдинговой компании занимается стратегическим планированием и централизованным распределением ресурсов, прежде всего финансовых, а также контролирует достижение подразделениями поставленных перед ними целей, также формулируемых преимущественно в терминах прибыли. Компании, входящие в холдинг (подразделения, дивизионы, сегменты), разрабатывают собственные планы по достижению этих целей и несут ответственность за их выполнение. Таким образом, делегируя полномочия по принятию оперативных и тактических решений в дивизионы, руководители холдинга передают и ответственность за достижение поставленных целей на Уровни этих подразделений. Оборотной же стороной медали является неизбежное дублирование функций отдельными подразделениями и конфликт интересов их менеджеров. При дивизиональной (холдинговой) форме организации у четно-финансовые службы бывают образованы не только в управляющей компании, но и в каждой компании холдинга по отдельности, причем так же, как и в линейно-функциональной системе, в каждой компании специалисты могут работать как в администрации, так и в подразделениях.

3. Матричная структура, в которой подразделения (дочерние компании, проекты и т. п.) обладают определенной самостоятельностью ь осуществлении своих задач. При этом обладатели определенной профессии выполняют свои функции лишь на временной основе, на срок отдельного проекта, и легко перемещаются между подразделениями, образуя единый рынок труда функциональных групп. В организациях матричной формы особую остроту имеет проблема отношения руководителей функциональных подразделении и проектов.

Принцип организации деятельности матричных организаций на операционном уровне иллюстрирует рис. 3.6 }

Макароны запеченные в духовке Вкусные рецепты макарон в духовке

Макароны запеченные в духовке Вкусные рецепты макарон в духовке Маринованные голубцы по-корейски Рецепт голубцов с корейской морковкой

Маринованные голубцы по-корейски Рецепт голубцов с корейской морковкой Лазанья из лаваша с фаршем и сметанным соусом

Лазанья из лаваша с фаршем и сметанным соусом Молитва св анне матери богородицы

Молитва св анне матери богородицы Бог Хапи. Египетская мифология. Так же Хапи считала покровительством отцовства и воспитателем богов Имя божества реки нил в древнеегипетской мифологии

Бог Хапи. Египетская мифология. Так же Хапи считала покровительством отцовства и воспитателем богов Имя божества реки нил в древнеегипетской мифологии Значение карты Таро ― Справедливость (Правосудие)

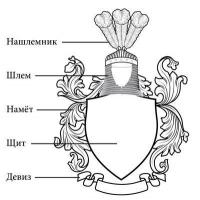

Значение карты Таро ― Справедливость (Правосудие) Герб - что такое? История и терминология. Где изображают герб рф Что изображено на государственном гербе России: двуглавый орел

Герб - что такое? История и терминология. Где изображают герб рф Что изображено на государственном гербе России: двуглавый орел