Эрнандо де Сото: "Иной путь" (1989), "Загадка капитала" (2000). Эрнандо де Сото: "Иной путь" (1989), "Загадка капитала" (2000) От перуанского издателя

Эрнандо де Сото (исп. Hernando de Soto; род. в 1941, Арекипа) - перуанский экономист. Основные направления исследований: теневая экономика; история и перспективы развития капитализма. Является одним из самых известных сторонников либерализации экономической жизни.

Учился в Институте-университете международных отношений (Женева). Работал в Генеральном соглашении по тарифам и торговле, Межгосударственном совете стран-экспортёров меди; являлся председателем перуанского Центробанка. В настоящее время руководит Институтом свободы и демократии в Лиме.

Лауреат премий Адама Смита (2002) и Милтона Фридмена (2004). Журнал «Time» недавно включил де Сото в список пяти ведущих политических мыслителей Латинской Америки XX столетия. Будучи личным представителем и главным советником президента Перу, он инициировал политические и экономические реформы в этой стране. Его предыдущая книга «Иной путь» была бестселлером в Латинской Америке и США.

Книги (2)

Загадка капитала

В середине 1990-х годов Эрнандо де Сото и его сотрудники оторвались от книг и вышли на улицы городов развивающихся и бывших социалистических стран, чтобы узнать, чего удается достичь людям в рамках теневой экономики и за ее пределами. Их открытия поражают. Сумма сбережений неимущих в этих странах огромна: во много раз больше всей иностранной помощи и иностранных инвестиций, полученных после 1945 г. Этого вполне достаточно, чтобы успешно участвовать в капиталистическом развитии. Почему же эти страны так неразвиты? Почему они не в состоянии обратить эту собственность в ликвидный капитал?

Иной путь. Невидимая революция в третьем мире

Эта книга, основанная целиком на перуанской действительности, раскрывает один из аспектов жизни в странах третьего мира, до сих пор традиционно скрывавшийся за завесой идеологических предрассудков.

В отличие от хорошей художественной литературы, наставляющей нас исподволь, книга «Иной путь» ведет прямое и откровенное повествование о настоящей и будущей жизни в странах третьего мира. В отличие от штампованных экономических и социологических эссе о Латинской Америке, достаточно абстрактных и не затрагивающих конкретных слоев общества, «Иной путь» ни на шаг не отклоняется от реальной жизни.

Автор рассматривает до сих пор мало изученное и, можно сказать, мало понятое явление — нелегальную экономику — и предлагает способ решения экономических проблем развивающихся стран. Это решение радикально отличается от экономических проектов, разработанных правительствами (прогрессивными и консервативными) большинства стран третьего мира, однако является — и это основной тезис данной книги — тем самым решением, которое беднейшие слои общества в этих странах уже осуществляют на практике.

Книга Загадка капитала посвящена преодолению главного источника неудач в странах третьего мира и бывшего соцлагеря – правовой необеспеченности частной собственности и предпринимательства. В середине 1990-х перуанский экономист Эрнандо де Сото изучил ситуацию в развивающихся и бывших соцстранах. Собранные ими данные убеждают, что неимущие в этих странах накопили достаточно, чтобы успешно участвовать в капиталистическом развитии. Сумма их сбережений огромна. Почему же эти страны так неразвиты? Почему они не в состоянии обратить эту собственность в ликвидный капитал, то есть придать ей форму, пригодную для создания нового богатства? Для Эрнандо де Сото в этом и заключается «загадка капитала».

Эрнандо де Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 272 с.

Скачать конспект (краткое содержание) в формате или

Глава 1. Пять загадок капитала

Я намерен показать, что главным препятствием на пути к капиталистическому процветанию является неспособность бедных районов мира создавать капитал. Именно капитал является силой, поднимающей производительность труда и создающей богатство народов. Я также покажу, что большинство беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки уже обладают ресурсами и активами, необходимыми для процветания капитализма. Даже в самых бедных странах у бедняков есть сбережения.

Беда, что эти ресурсы имеют ущербную форму: дома построены на земле, права собственности на которую оформлены неадекватно; обязательства предприятий не определены, а сами они не инкорпорированы; производства размещены в зонах, где ни финансисты, ни инвесторы не могут их контролировать. Иными словами, эти ресурсы не удается обратить в капитал. Не имея адекватного документального оформления, такие активы обращаются в мертвый капитал. Именно отсутствие правового оформления объясняет, почему народы не в состоянии произвести капитал, который сделал бы их отечественный капитализм работоспособным. Это и есть загадка капитала. Настоящая книга представляет собой попытку исследовать источники капитала, чтобы помочь бедным странам выбраться из нищеты. Итак, пять загадок капитала.

Загадка недостающей информации. Мы подсчитали, сколько скопило беднейшее население Земли. Суммы оказались грандиозными. Но большей частью все эти активы представляют собой мертвый капитал.

Загадка капитала. Что такое капитал? Как он создается и как соотносится с деньгами?

Загадка политической неосведомленности. Если в мире так много лежащего мертвым грузом капитала, принадлежащего миллиардам бедняков, как же правительства не попытались добраться до этого потенциального богатства? Только потому, что убедительные для них факты стали доступны лишь в последние 40 лет, когда миллиарды людей по всему миру перебрались из деревень в города. Это переселение в города стало причиной грандиозной промышленно-торговой революции, переменившей жизнь беднейших стран мира, но при этом - невероятно! - практически никем не замеченной.

Забытые уроки истории США. То, что происходит сегодня в странах третьего мира и бывшего соцлагеря, уже было в Европе и Северной Америке.

Загадка правового бессилия: почему законы о собственности не работают за пределами Запада? Начиная с XIX в. многие страны мира пытаются копировать законы западных стран, чтобы дать своим гражданам правовые условия для накопления богатства. Копирование законов продолжается и поныне, и очевидно, что это не работает. Большинство граждан так и не получили возможность, опираясь на закон, обратить свои накопления в капитал. Почему это так и что следует сделать, чтобы законы заработали, остается загадкой.

Глава 2. Загадка недостающей информации

После 1950 г. в третьем мире началась экономическая революция. Население городов начало быстро расти. Однако, приобретение законного жилья, нахождение законных рабочих мест и доступ к нормальному бизнесу - все это давалось новым горожанам с чудовищными усилиями.

Одной из проблем развивающихся стран являются бюрократические барьеры на пути приобретения собственности. Например, в Перу, чтобы получить разрешение на строительство частного жилого дома на земле, принадлежащей государству, потребовалось шесть лет и одиннадцать месяцев. Нам пришлось побывать в 52 канцеляриях разного рода и пройти 207 административных этапов. Аналогично в Египте, Бразилии, на Гаити и Филиппинах. И новые горожане вынуждены уходить в теневой сектор. У них нет иного выхода, как жить и работать, используя находящиеся за пределами легальной правовой системы соглашения для защиты и мобилизации своих активов. Этот внелегальный общественный договор стал фундаментом для весьма энергичного, хотя и недокапитализированного сектора хозяйства, образующего центр мира бедняков.

Мы исследовала пять крупных городов стран третьего мира - Каир, Лиму, Манилу, Мехико и Порт-о-Пренс. И оценили суммарную стоимость имущества тех слоев общества, которые в результате действия дискриминационных законов оказались вне допускающего капитализацию сектора экономики. Для надежности оценок мы сосредоточились на недвижимости, которую легче фиксировать и оценивать (рис. 1, 2).

Рис. 1. Гаити: оценка величины омертвленного капитала

По нашим расчетам, совокупная стоимость недвижимости, используемой бедняками стран третьего мира и бывшего соцлагеря и не являющейся их легальной собственностью, составляет не менее 9,3 трлн дол. Лидерам этих стран нет нужды обивать пороги министерств иностранных дел и международных финансовых организаций в поисках помощи. В беднейших районах этих стран, прямо в трущобах таятся триллионы долларов. Эти гигантские деньги готовы к использованию, стоит только распутать загадку превращения частной недвижимости в производительный капитал.

Глава 3. Загадка капитала

Смысл мира должен пребывать за пределами мира. В мире все так, как оно есть, и все идет, как идет.

Людвиг Витгенштейн. «Логико-философский трактат»

В странах третьего мира и бывшего соцлагеря активы используются преимущественно для удовлетворения хозяйственных нужд. На Западе точно такие же активы ведут двойную жизнь. Они расходуются не только непосредственно на хозяйственные нужды, но являются и источником капитала. Капитал в неразвитых странах омертвляется потому, что мы забыли, что обращение материальных активов в производительный капитал - это очень сложный процесс. Мы умудрились забыть процесс, позволяющий получать капитал из недвижимости. В итоге 80% населения мира страдают от нехватки капитала. Остается загадкой, почему на Западе активы способны порождать капитал в изобилии, а в остальных частях света остаются практически бесплодными.

Изобретатели экономической теории определяли «капитал» как составную часть активов страны, способную порождать дополнительную продукцию и повышать производительность. С точки зрения Смита, производственная специализация - система разделения труда и последующего обмена продуктами труда на рынке - была источником роста производительности и, в силу этого, «богатства народов». Смит подчеркивает один момент, образующий самую сердцевину загадки, которую мы пытаемся решить: чтобы накопленные активы обратились в активный капитал и послужили расширению производства, они должны получить определенную форму и воплотиться в определенном предмете, «который существует, по крайней мере, некоторое время после того, как закончен труд. Некоторое количество труда как будто откладывается про запас и накопляется, чтобы быть затраченным, если понадобится, при каком-либо другом случае».

Для меня здесь важно то, что капитал представляет собой не накопленный запас активов, а потенциал развертывания нового производства. Этот потенциал, естественно, абстракция. Его можно реализовать только после соответствующей обработки и придания ему адекватной формы.

Такое принципиальное понимание капитала оказалось утраченным. Сегодня капитал путают с деньгами, которые представляют собой лишь одну из форм его движения. Трудные для понимания концепции легче воспринимаются в максимально наглядной форме. Понятие «деньги» доступнее для ума, чем понятие «капитал». Но мнение, что деньги являются предельной и конечной формой капитала, совершенно ошибочно. Деньги облегчают проведение сделок купли-продажи, но не являются источником и причиной дополнительного производства. Стоит отказаться от мысли, что «капитал» - это синоним «накопленных и вложенных в дело денег», и тайна раскрывается. Причиной распространенного и неверного представления, что деньги это и есть капитал, является то, что в наше время величину капитала измеряют в деньгах. И на самом деле, невозможно оценить совокупную величину столь разнообразных активов, как машины, строения и земля, если не выражать их ценность в деньгах. Но при всей своей полезности деньги не обладают полезными свойствами ни одного из активов, которые необходимы для создания капитала.

Однако, в отличие от хорошо известного процесса преобразования потенциальной энергии воды в электрическую энергию, процесс извлечения экономической энергии активов неизвестен. Дело в том, что ключевой процесс был продуман не для создания капитала, а для защиты прав собственности на имущество. В странах Запада капитал возникает благодаря скрытым процессам, происходящим в лабиринтах официально признанной системы собственности. Сфера отношений собственности - это и есть то самое пространство, в котором мы определяем и используем активы, составляем из них всевозможные комбинации и устанавливаем связи с другими активами. В этом пространстве и возникает капитал. Любой актив, экономические и социальные свойства которого не зафиксированы в формальной системе собственности, крайне трудно предъявить рынку.

Почему же богатые страны, столь щедрые на совет, не объяснили, что при отсутствии четко формализованной системы частной собственности процесс создания капитала будет буксовать? А все дело в том, что механизм, который в недрах системы частной собственности осуществляет превращение активов в капитал, крайне трудно сделать видимым. Он скрыт в тысячах законодательных актов, в правилах, соглашениях, нормах и установлениях, направляющих функционирование системы частной собственности. Энергия, собственность - это концепция, которая не дается нам в непосредственном восприятии. Встав на позицию обитателя внелегального сектора экономики, я увидел шесть проявлений западной системы частной собственности, позволяющих гражданам создавать капитал.

Фиксация экономического потенциала активов. Капитал возникает благодаря его отражению в записях о праве собственности, о залоге, в тексте контрактов и в прочих подобного рода бумагах, фиксирующих социально и экономически наиболее полезные характеристики отношений активов в противоположность зримым качествам самих вещей. Собственность - это не сам дом, а экономическая концепция относительно дома, воплощенная в юридических документах. Отсюда следует, что правовая форма, устанавливающая право собственности, есть нечто отдельное от самого актива.

На Западе, к примеру, бо льшая часть объектов недвижимости может быть с легкостью использована как дополнительное обеспечение кредита, как источник инвестиционных средств, как адрес сбора долгов, процентов и налогов, как адрес, позволяющий идентифицировать человека для коммерческих, юридических или гражданских надобностей, как терминал коммунальных сетей, пользующийся услугами энергосистемы, водоснабжения, канализации, телефонной связи или кабельного телевидения. Система частной собственности дала Западу инструменты для производства добавочных ценностей сверх имеющихся материальных активов.

Интеграция разрозненной информации. Благодаря унификации и интеграции систем регистрации, гражданам развитых стран не нужно выезжать на место, чтобы получить адекватное описание экономических и социальных характеристик любого объекта недвижимости. Законная унифицированная система информации содержит сведения о наличных активах и об их потенциальной прибыльности. Это облегчает оценку объектов недвижимости и операции с ними, создает выгодные условия для порождения капитала.

Ответственность собственников. Интеграция и унификация систем регистрации недвижимости вывела отношения собственности из юрисдикции отдельных районов и местных властей и поместила их в рамки общего закона. Высвобождение собственников из-под сковывающего действия местных норм и установлений и предоставление им возможности действовать в рамках единой правовой системы повышает степень их ответственности.

На Западе тех, кто не платит должным образом за потребляемые блага и услуги, несложно выявить, обложить штрафами, изъять их имущество. Система безошибочно фиксирует факт бесчестного поведения человека, что тут же сказывается на его репутации в глазах соседей, служб коммунального хозяйства, банков, телефонных компаний, страховых фирм и всех остальных участников сети, образуемой отношениями собственности.

Таким образом, отсутствие частной собственности объясняет, почему граждане стран третьего мира и бывшего соцлагеря не имеют возможности заключать прибыльные соглашения с иностранцами, почему они не имеют доступа к кредиту, страхованию и другим полезным услугам. У них нет собственности, которой можно лишиться. Поскольку они не рискуют утратить собственность, в качестве участников соглашений их могут серьезно воспринять только родня и хорошие знакомые. Люди, если им нечего терять, оказываются в грязной западне докапиталистического существования.

Соответственно, граждане развитых стран могут вступать практически в любые соглашения, но платой за это является принятие обязательств. А надежность обязательств обеспечивается недвижимостью, которая может быть взята в залог, конфискована и т.п. Недвижимость может гарантировать законные интересы другой стороны.

Повышение ликвидности активов. Одним из самых важных последствий системы частной собственности является повышение ликвидности активов, благодаря чему они могут выполнять дополнительную работу. В отличие от самих объектов недвижимости, права собственности на них легко комбинировать, делить, мобилизовывать, использовать для стимулирования экономических операций. Отщепив от косных материальных активов их экономический смысл, система регистрации прав собственности наделила недвижимость свойством «ликвидности» - способности выступать в форме, удовлетворяющей требованиям практически любых трансакций.

Правильно организованная система частной собственности открывает перед владельцами исключительные возможности для расщепления, соединения и комбинирования активов. Жители стран Запада имеют возможность приспосабливать свою собственность к любым изменениям экономической ситуации, тогда как граждане стран третьего мира остаются в ловушке косных, неликвидных форм и отношений.

Развитие общественных связей. Благодаря функционированию системы частной собственности возникла целая инфраструктура связей, которые, подобно железнодорожным сортировочным станциям, делают возможным беспрепятственное движение активов (поездов) между людьми (станциями). Система частной собственности радикально улучшила возможности коммуникаций по поводу активов, их потенциала и использования. Одновременно поднялся статус владельцев недвижимости.

Любое здание - это терминал сетей коммунального хозяйства. Ответственность и подотчетность этих терминалов обеспечивается легальностью частной собственности. Сомневающимся стоит обратить внимание на ситуацию с системами коммунального хозяйства за пределами Запада, где убытки коммунальных компаний от воровства и неадекватной оплаты составляют от 30 до 50% всего объема предоставляемых услуг.

Паспортизация сделок. Все документы, описывающие экономически значимые особенности активов надежно защищены от потери и подделок. Институты должны защищать права собственности и гарантировать выполнение заключенных соглашений. Очевидно, что в западных странах последнее является главным. Именно возможность гарантировать выполнение заключенных соглашений подталкивает людей к приданию их активам второй жизни в виде капитала.

В большинстве развивающихся стран, напротив, закон и государственные органы пребывают в плену раннего колониального и римского права, которые тяготели к первой функции - к защите прав собственности. Они превратились в хранителей мертвых традиций. Это объясняет, почему на Западе обращение собственности в капитал осуществляется с такой легкостью, а в развивающихся и в бывших социалистических странах большая часть активов ради повышения мобильности ушла за пределы законной правовой системы в область внелегального оборота.

На Западе забота о надежности сделок обеспечивает значительную экономию трансакционных издержек. Как еще объяснить тот факт, что в развивающихся и бывших социалистических странах крестьяне до сих пор сами вывозят выращенных свиней на рынок и там поштучно их продают, как это делалось тысячу лет назад? Западные же фермеры в один прием сбывают стада свиней покупателям, которые этих стад и в глаза не видели. На Чикагской товарной бирже, например, в торговле обходятся предъявлением сертификатов, которые дают более полную информацию о продаваемых свиньях, чем можно было бы получить в результате детального обследования каждого животного. У них есть возможность осуществлять оптовые сделки, не беспокоясь о надежности операций.

Глава 4. Загадка политического непонимания

Если в развитых странах большинство сделок имеет безличностный характер, то в развивающихся большинство новых горожан могут вступать в деловые отношения только с теми, кого знают и кому доверяют. Слабость правовых институтов не позволяет предприимчивым людям договариваться с чужаками, а это сковывает прогресс в разделении труда и замыкает потенциальных предпринимателей в тисках узкой специализации и малой производительности.

Собственность подчиняется закону Меткалфа, названному так в честь Боба Меткалфа - изобретателя стандарта организации локальных компьютерных сетей Ethernet. Закон гласит: «Ценность сети, измеряемая ее полезностью для населения, примерно пропорциональна квадрату числа пользователей. Примером является телефонная сеть. Один телефонный аппарат бесполезен - кому звонить? Два телефона - уже лучше, но не намного. Потенциальные возможности сети полностью реализуются, только когда телефон есть у большинства населения».

В бедных странах мира отсутствуют институты, обеспечивающие интеграцию в легальный сектор хозяйства. Политическая слепота заключается в неспособности осознать, что причиной расширения внелегального сектора и разрушения правового порядка является массовый исход людей в города. Руководителям государств не хватает понимания того, что люди будут и впредь спонтанно самоорганизовываться, создавая отдельные внелегальные группы, до тех пор, пока правительства не откроют им достойного доступа в законную систему частной собственности.

Почему остается непонятой реальная проблема? Есть два поля ускользающих от нашего зрения. (1) Реальной причиной беспорядков является не рост городского населения, а устаревшая легальная система частной собственности. (2) Страны Запада в период собственной промышленной революции уже пережили наплыв людей в города и разгул внелегальности. Уровень жизни начал расти, как только правительства изменили законы и систему собственности таким образом, чтобы способствовать углублению разделения труда.

Глава 5. Забытые уроки истории США

Земля эта благословенна, потому что ей знакома только одна тирания - тирания status quo.

Милтон и Роза Фридмен

В определенный момент своей истории каждая из западных стран совершила переход от пестроты и неупорядоченности к единообразию закрепленных законом отношений собственности. Ключевым моментом было приспособление закона к социальным и экономическим нуждам большинства населения. Западные народы постепенно дошли до осознания того, что общественные договоры, возникшие за пределами легальной системы права, представляют собой легитимный источник, и они найми пути введения этих договоров в общее правовое пространство. Благодаря этому закон стал инструментом массового образования капитала и экономического роста. Именно это дает жизненную силу современным институтам собственности на Западе. Более того, во всех без исключения странах революционные преобразования отношений собственности всегда представляли собой результат политической победы. В каждой стране переменам предшествовало появление небольшой группы просвещенных людей, которые приходили к убеждению, что нет смысла в законе, если значительная часть населения принуждена жить вне его.

В прошлом каждой из ныне развитых стран явное беззаконие в вопросах о земле было свидетельством не столько преступности, сколько конфликта между правилами, которым следуют мельчайшие землепользователи, и законами, разрабатываемыми властной верхушкой общества. Революционные преобразования заключались в постепенном слиянии этих двух наборов правил.

В США, каждый житель которых был либо переселенцем, либо связан с ними, у скваттеров не могло не найтись сочувствующих в рядах колониальной администрации, которые быстро поняли, насколько трудно в большинстве ситуаций руководствоваться английским обычным правом. По английским законам, даже если кто-то по ошибке поселился на чужой земле и способствовал ее обустройству, он не имел права на возмещение затраченных средств и усилий. Но в колониях, учитывая отсутствие эффективной администрации и надежных данных о размежевании, властям пришлось признать, что работы по обустройству земли, уплаченные налоги и местные обычаи являются приемлемым источником права собственности на землю (см. также История США: Освоение Северной Америки).

Правовое новшество, позволявшее поселенцу выкупить обустроенную им землю до того, как она будет выставлена на публичные торги, известно, как «преимущественное право», и этот принцип в последующие 200 лет сыграл ключевую роль в процессе узаконивания внелегальной собственности в Соединенных Штатах. Включение в рамки закона таких местных внелегальных обычаев «являлось признанием того, что скваттеры на самом деле никакие не преступники, а настоящее благо для штата».

У американских политиков было три возможности выбора. Они могли по-прежнему пытаться игнорировать внелегалов или мешать им, время от времени нехотя делая уступки, или включиться в борьбу за права внелегалов. Судя по тому, что в первые 60 лет XIX в. в Соединенных Штатах распространились законы, признававшие право на землю за тем, кто ее обустроил, можно сделать вывод, что политики все в большей степени склонялись к поддержке внелегалов. История принятия этих законов в Соединенных Штатах - это история подъема внелегалов как политической силы. Давление внелегальных поселенцев на своих выборных чиновников было таким, что принудило бы правительства многих штатов отвергнуть решения Верховного суда США, враждебные к многочисленному внелегальному населению страны.

Когда в 1862 г. конгресс принял знаменитый Закон о гомстедах, обещавший бесплатно 160 акров земли каждому поселенцу, желающему в течение пяти лет жить на ней и обрабатывать ее, он только санкционировал положение, уже реализованное самими поселенцами154. Несмотря на все легенды, окутывающие Закон о гомстедах, большинство поселенцев устроилось на земле еще до его принятия конгрессом. В историческом плане Закон о гомстедах знаменует собой окончание долгой, изнурительной и непримиримой вражды между элитарным законодательством и новым порядком вещей, созданным напором массовой иммиграции. Включив в себя многие из внелегальных установлений поселенцев, государственный закон легитимировал самого себя, став законом для большинства населения Соединенных Штатов, а не только для незначительной верхушки этого населения.

Американский опыт чрезвычайно важен для пытающихся перейти к капитализму стран третьего мира и бывшего соцлагеря. В превращении Соединенных Штатов в самую мощную и самую обильную капиталами рыночную экономику мира центральную роль сыграло признание законности внелегальных прав собственности. Их последующая интеграция в общенациональную систему частной собственности.

Благодаря законам о преимущественном праве на приобретение собственности, о праве на землю и т.п., американцы выстроили совершенно новую концепцию собственности, «акцентирующую ее динамические аспекты и связь с экономическим ростом» и заместившую прежнюю концепцию, «которая подчеркивала статичный характер собственности и ее способность защищать от чрезмерно быстрых изменений».

Как может претендовать на легитимность правовая система, если за ее пределами остается 80% населения? Необходимо изменить эту постыдную ситуацию. Американской опыт показывает, что это триединая задача: необходимо выяснить, что собой представляют реальные отношения собственности, интегрировать их в рамках легального закона и выдвинуть политическую стратегию, способную обеспечить успешность реформ.

Глава 6. Загадка правового бессилия

Законы есть порождение не логики, но опыта.

Оливер Венделл Холмс, судья Верховного суда США

Почти в каждой из развивающихся и бывших социалистических стран есть легальная система частной собственности на недвижимость. Проблема в том, что она недоступна для большинства граждан. Конструкция, возникшая в далеком историческом прошлом Запада, надежно защищает вход в капитализм, делая его достоянием меньшинства населения. У большинства остается единственный выход - найти убежище во внелегальном секторе. Здесь всякий может жить и заниматься своим делом, но без малейших шансов когда-либо обратить свое имущество в капитал.

Правительства развивающихся стран на протяжении уже 180 лет пытаются сделать свои системы собственности доступными для бедняков. Почему они потерпели неудачу? Причина в том, что они действовали под влиянием пяти фундаментальных заблуждений:

- во внелегальном или теневом секторе хозяйства ищут прибежища, для того чтобы не платить налоги;

- собственность на объекты недвижимости внелегальна, потому что не были надлежащим образом проведены землемерные работы, планировка и регистрация;

- достаточно добиться того, чтобы собственностью владели по закону, а о расходах на законопослушание правительство может не заботиться;

- существующие внелегальные установления или «общественные договоры», направляющие жизнь внелегалов, можно игнорировать;

- добиться изменения столь фундаментальных характеристик общества, как нормы и обычаи, регулирующие как легальную, так и внелегальную собственность, можно и при невысоком уровне политического руководства.

Большинство людей уходит во внелегальный сектор не потому, что он дает укрытие от налогов. Просто, действующие законы государства не отвечают потребностям и стремлениям людей.

Другое важное заблуждение заключается в том, что законная регистрация недвижимости невозможна, пока с использованием новейшей техники не проведены работы по размежеванию, измерению и регистрации. В лучшем случае это верно лишь отчасти. Европейцы и американцы умудрялись регистрировать всю свою недвижимость еще многие десятилетия назад, когда не было ни компьютеров, ни геодезических информационных систем.

Здесь главное понять, что собственность - это не некий объект, который можно сфотографировать или нанести на карту. Собственность не является первичным свойством активов. Она представляет собой юридическое выражение экономически значимого согласия относительно активов. Закон - это инструмент определения и реализации капитала. На Западе закон в меньшей степени поглощен отражением физических свойств зданий или земельных участков. Его главная задача - обеспечить действенность правил, позволяющих обществу извлекать из этих активов потенциально содержащуюся в них дополнительную ценность. Собственность - это не активы, а согласие между людьми по поводу того, как следует этими активами владеть, как их использовать и как обмениваться.

Когда правительства берутся за обеспечение прав собственности неимущих, они действуют так, будто оказались в правовом вакууме. Все программы реформ исходят из того, что достаточно наполнить этот вакуум полезными законами. Но, как правило, никакого вакуума нет. Большинство людей обладают немалой собственностью в рамках действенных внелегальных установлений. И хотя имущество бедняков не находит отражения в законных системах регистрации собственности, их права на эти активы закреплены общественным договором.

За пределами Запада внелегальные общественные договоры господствуют по одной простой причине. Они гораздо лучше, чем официальные законы, отражают общее для всех представление о том, как следует управлять имуществом. Любые попытки создать единую систему частной собственности, игнорируя подпирающие ее коллективные соглашения, с треском врежутся в самые основания прав собственности, вера в которые дает большинству людей уверенность в завтрашнем дне.

Идея, что законы бывают действенными, только когда они опираются на общественный договор, восходит к Платону. Он не представлявшему себе других источников легитимности. Даже Иммануил Кант в своей критике Локка писал, что общественный договор должен предшествовать действительным правам собственности. Последние всегда нуждаются в признании обществом легитимности соответствующих притязаний. Государственные же законы вовсе не обязательны для этого: если некая группа решительно поддерживает определенные правила и соглашения, этого достаточно, чтобы они являлись опорой права частной собственности и их защищали от притязаний статутных законов.

Старая германская поговорка гласит: «Закон должен исходить из уст народа». Американская система права проявила такое же уважение к существующим общественным договорам. Источником ее силы были не последовательность правовой доктрины и не профессионализм разработчиков, а стремление власти сделать неразработанные активы производительными.

Теоретик права Бруно Леони напоминает нам: «Римляне и англичане разделяли идею, что закон можно скорее открыть, чем предписать, и что никто и никогда не обладает в обществе такой властью, чтобы диктовать ему свою волю в качестве закона» (подробнее см. Свобода и закон).

Занявшись поисками информации о том, как развитые народы осуществляли некогда превращение своих внелегальных установлений в форму закона, мы обнаружили, что Запад не оставил нам чертежей. Почти не задокументировано, как именно страны Запада определяли, какие виды внелегальных доказательств прав собственности станут общими знаменателями стандартизированной системы прав собственности.

История и личный опыт учат нас, что при проведении революции в сфере собственности на руководителя страны ложится тройная ответственность: за учет интересов малоимущих, за привлечение к реформам политических и экономических элит и за руководство бюрократическим аппаратом.

Когда малоимущие обретают уверенность, что земля и ремесло принадлежат им по закону, их уважение к собственности других увеличивается. Владение законной собственностью отвращает людей от неподобающего поведения. Общество, в котором законы не обеспечивают соблюдение принятых обязательств, фактически приглашает бандитов и террористов заняться регулированием отношений.

Глава 7. Вместо заключения

Многие западные люди пребывают в заблуждении, что успешность их капиталистических обществ есть результат унаследованной трудовой этики или экзистенциальной боли, воспитываемой религиозной традицией. При этом даже не задумываются о том факте, что во всем мире люди, когда есть такая возможность, трудятся со всем усердием. При этом, экзистенциальное беспокойство или властная мать не являются монополией кальвинистов или евреев. Вместо исследований, которые могли бы объяснить причины поражения капитализма за пределами Запада, мы имеем массу непроверенных и большей частью не допускающих точной оценки предположений, сводящихся исключительно к наклеиванию ярлычка «культура».

Так вышло, что в последнее время я прочитал несколько исследований о причине богатства и бедности. Самюэль Хантингтон в книге отстаивает культурологический подход, а Дарон Аджемоглу и Джеймс А. Робинсон в работе стоят на институциональных позициях, как и Эрнандо де Сото.

Эрнандо де Сото

ИНОЙ ПУТЬ

Невидимая революция в третьем мире

Перевод издательства "Catallaxy", 1995

Художник Р. Швандеров

Пер. с англ. Б. Пинскер . -- М.: Catallaxy 1995, С. 320

ISBN 5-86366-009-0

ББК 65.8

С 67

Подписано в печать 25.10.95

Тираж 1000 экз.

Конкурентоспособным рабочим и предпринимателям Латинской Америки, действующим в легальном и теневом секторах, которые своими усилиями прокладывают иной путь. И, разумеется, моим друзьям из левого крыла, чьи идеалы я разделяю, в надежде, что мы могли бы также договориться о путях их достижения.

От перуанского издателя

Эта книга на множестве примеров воспроизводит результаты экономических исследований, расчетов и оценок, выполненных Институтом свободы и демократии (ILD).

Мы решили не включать в этот том технические и статистические обоснования, поскольку они могли бы изменить цель публикации и.разочаровать читателей, возможно, не знакомых с данными дисциплинами. Но мы приберегли детальную методологию и экономические расчеты для публикации в двух томах. Первый назван "Technical and Statistical Compendium to The Other Path" ("Техническое и экономическое руководство к книге "Иной путь"), а второй -- "Measurement of the Magnitude of Informal Economic Activity in Peru" ("Расчет объема неофициальной экономической деятельности в Перу").

Для получения этой информации пишите, пожалуйста, по адресу: The Institute for Liberty and Democracy, U. S. Office. 655 Fifteenth St., N. W., Suite 300, Washington, D. C. 20005.

Эрнандо де Сото -- перуанский бизнесмен, родился в 1941 г. в г. Арекипа. Закончил аспирантуру в Университете "Hautes Etudes" в Женеве, Швейцария. Работал экономистом в ГАТТ, управляющим директором одной из ведущих европейских инженерно-консультационных фирм, директором Центрального резервного банка Перу. В настоящее время он является председателем одной из перуанских горно-добыва-ющих фирм, президентом Института свободы и демократии (ILD).

Когда "Иной путь" стал бестселлером в Латинской Америке, некоторые комментаторы отметили, как величайшую заслугу данной книги то, что она вскрыла механизм экономического подполья в слаборазвитых странах. По мнению других, главная заслуга книги в политическом анализе, изменившем суть дебатов об условиях экономического развития, о действенных демократических институтах и соответствующей внешней политике по отношению к странам "третьего мира".

Эти рассуждения показывают, что кроме читателей, которых интересует предмет данной книги вообще, есть еще два типа читателей: мы рекомендуем тем, кого привлекает подробное описание источников и функционирования подпольной экономики, обратить внимание на гл. 1 , 2, 3 и 4 ; тем же, кто ориентируется на политические предложения, вытекающие из этого анализа, следует сосредоточиться на гл. 1 , 5, 6, 7 и 8 .

Эта книга подготовлена в сотрудничестве и при поддержке Международного центра экономического развития -- некоммерческой общественно-политической организации (ICEG), созданной в 1985 г. для поддержки и поощрения исследований существующих экономических движений. ICEG способствует проведению международных дискуссий по экономической политике, посвященных экономическому развитию и повышению благосостояния людей, организует исследования, публикации и конференции. Через сеть связанных с ICEG более ста институтов в пятидесяти пяти странах эта организация рассылает книги и монографии, посвященные проблемам экономического развития, ведущим политическим деятелям, академикам, бизнесменам и журналистам во всем мире.

ДЕ СОТО, ЭРНАНДО (de Soto, Hernando) (р. 1941) – перуанский либеральный экономист, специалист по проблемам неформальной экономики.

Родился в перуанском городе Арекипа, но значительную часть жизни прожил в Европе, сформировавшись как человек космополитической культуры. Его отец был первым секретарем посольства Перу в Канаде, после военного переворота на родине он оставил государственную службу и увез семью в Швейцарию. Здесь де Сото получил экономическое образование, защитив дипломную работу в Институте-Университете международных отношений (Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales) в Женеве. В 1970–1980-е экономистом работал в международных экономических организациях – ГАТТ и Межгосударственный совет стран-экспортеров меди (Intergovernmental Council of Copper Exporting Countries – CIPEC), руководил крупными европейскими компаниями. Вернувшись на родину, занимал должность председателя Центрального резервного банка Перу, работал менеджером коммерческих финансовых организаций.

Завоевал мировую известность как исследователь неформальной экономики – того сектора теневой экономики, который производит обычные товары и услуги, но уклоняется от официальной регистрации и уплаты налогов. Руководит созданным им в Лиме Институтом свободы и демократии (Instituto Libertad y Democracia – ILD), под эгидой которого проводятся многочисленные исследования неформального сектора в Перу и в других странах. Опубликованные им по результатам этих исследований труды стали международными экономическими бестселлерами. Они переведены на все основные языки планеты.

Самая знаменитая его работа – опубликованная в 1989 монография Иной путь , которая произвела буквально революционный переворот в представлениях ученых о теневой экономике в современном хозяйстве.

Главное открытие де Сото – принципиально новый подход к объяснению возникновения теневой экономики. Основной причиной разрастания городского неформального сектора он считает не отсталость, а бюрократическую заорганизованность, препятствующую свободному развитию конкурентных отношений. До его работ считалось, что легальный сектор является носителем современной экономической культуры, в то время как неформальный – уродливый пережиток традиционной экономики. Де Сото доказал, что на самом деле легальная экономика развивающихся стран опутана бюрократическими узами, в то время как именно теневики устанавливают истинно демократический экономический порядок, организуя свое частное хозяйство на принципах свободной конкуренции.

Проведенные Институтом свободы и демократии эксперименты позволили измерить «цену законности» в Лиме – тех затрат, которые вынуждены нести люди, желающие заняться обычным легальным бизнесом. Так, для регистрации швейной мастерской экспериментаторам пришлось затратить 289 дней и сумму, равную 32 минимальным месячным зарплатам (расходы на взятки, пошлины, потерянные доходы); получение лицензии на торговлю в уличном киоске потребовали 43 дня хождений по бюрократическому лабиринту и денежных расходов в 15 минимальных зарплат; для приобретения законных прав на земельный участок под строительство жилья требуется пройти бюрократический марафон длиной почти в 7 лет, потратив 56 минимальных зарплат. Основным источником этатистского давления на бизнес оказываются, таким образом, не налоги, а бюрократические процедуры. Эта система отсекает от участия в легальном бизнесе людей с невысокими доходами, но зато дает простор для раздачи привилегий и коррупции.

Согласно де Сото, основной причиной теневой экономической активности следует считать нерациональный правовой режим, когда «процветание компании в меньшей степени зависит от того, насколько хорошо она работает, и в большей - от издержек, налагаемых на нее законом. Предприниматель, который лучше манипулирует этими издержками или связями с чиновниками, оказывается более успешным, чем тот, кто озабочен лишь производством». Плодом «плохих законов», когда «издержки легализации» выше «издержек нелегальности», становится очень высокая доля неформального сектора в национальной экономике (например, в Перу на нелегальную деятельность, по оценке де Сото, приходилось почти 40% официального ВНП).

Еще одна важная новаторская идея де Сото – интерпретация эпохи буржуазных революций в Западной Европе как победы капиталистов-нелегалов над бюрократической властью. В новое время защищавшие интересы привилегированных монополистов-предпринимателей меркантилистские государства Западной Европы вводили детальные производственные стандарты, стремясь взять экономику под строгий контроль. Однако натиск нелегального конкурентного производства (контрабанда, уклонение от налогов и т.д.) неуклонно возрастал. В конце концов, мирным ли (как в Англии) или насильственным (как во Франции) путем, меркантилистская система была сломлена, монополии лишились правовой защиты и практически все получили свободный доступ к предпринимательству. Только теперь, когда «людям развязали руки», указывает де Сото, их энергия стала направляться не на нелегальную борьбу с государством, а на включение в легальный бизнес. Современный «третий мир» повторяет историческую драму Западной Европы 16–18 вв.: бюрократическая власть отстающих стран не дает выходцам из низов заниматься легальным предпринимательством, в результате эти люди вынужденно становятся либо «неформалами», либо политическими бунтарями.

В 2000 де Сото издал монографию Загадка капитала , где развил и углубил свои аргументы. В этой книге он, в частности, обратил внимание на то, что мелкие предприниматели развивающихся стран не используют имеющуюся у них недвижимость как капитал, в результате чего огромные ценности оказываются «мертвым капиталом». Разгадку де Сото вновь видит в «плохих законах», из-за которых недвижимость не может использоваться как залог при получении кредита (например, из-за того, что она очень часто построена нелегально).

Де Сото активно выступает за четкое закрепление прав собственности и либерализацию контроля за бизнесом, считая эти меры главной предпосылкой успешного экономического развития. Когда президентом Перу был А.Фухимори , демонстрировавший стремление к либерально-демократическим реформам, де Сото как его главный экономический советник добился проведения ряда реформ, которые способствовали легализации теневиков. Коррупционное перерождение режима Фухимори и его крах показали, однако, что одними реформами прав собственности в развивающихся странах трудно добиться радикальных перемен.

Критики концепций де Сото видят в ней правовой детерминизм, когда все проблемы предлагается решить «одним махом», заменив «плохие» законы на «хорошие». При таком подходе не учитываются культурные корни теневой экономики, из-за которых административно-юридические реформы сами по себе принципиально не могут коренным образом изменить ситуацию. В работах де Сото видят пропаганду либеральных ценностей в духе Ф. фон Хайека , когда рыночная система считается наилучшей, а все экономические проблемы объясняются государственным регулированием, которое «душит рынок». В то же время даже критики признают, что рекомендуемые де Сото подходы могут дать полезный эффект, пусть ограниченный.

Э. де Сото не является академическим экономистом, но его либеральные идеи оказывают сильное влияние на современную экономическую мысль и на политиков разных стран. Его называют одним из самых популярных современных экономистов планеты. Показателем научных заслуг де Сото является присуждение ему многих престижных экономических наград (в частности, премии Милтона Фридмена в 2004). Его считают одним из кандидатов на получение Нобелевской премии по экономике.

Сочинения де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире . М., 1989, 1995 (http://www.libertarium.ru/libertarium/way?PRINT_VIEW=1&NO_COMMENTS=1); Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире . М., 2001, 2004 (http://www.ild.org.pe/eng/mystery_russian.htm)

Старооскольская городская общественно-политическая газета

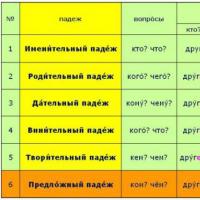

Старооскольская городская общественно-политическая газета Урок "три типа склонения имен существительных" Типы склонения существительных в русском

Урок "три типа склонения имен существительных" Типы склонения существительных в русском Основы теории максвелла для электромагнитного поля Электромагнитное поле максвелла

Основы теории максвелла для электромагнитного поля Электромагнитное поле максвелла Как происходит восстановление в очереди на улучшение жилищных условий после снятия Сняли с городской очереди

Как происходит восстановление в очереди на улучшение жилищных условий после снятия Сняли с городской очереди Действия при наступлении страхового случая по осаго Страховка осаго страховые случаи

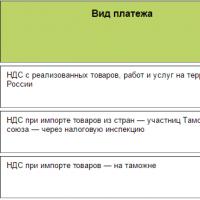

Действия при наступлении страхового случая по осаго Страховка осаго страховые случаи Порядок и сроки оплаты ндс Ндс за 4 квартал срок

Порядок и сроки оплаты ндс Ндс за 4 квартал срок Суп Велюте Дюбарри — Velouté Dubarry Салат дюбарри рецепт

Суп Велюте Дюбарри — Velouté Dubarry Салат дюбарри рецепт