Диалог в художественном прозаическом произведении. Диалог в художественном прозаическом произведении Диалог из произведения русского писателя

Пожалуй, наиболее отчетливо авторская интенция выражается в диалоге. Роль диалога в русском романе XIX века изучена недостаточно, формы и средства выявления в диалоге точки зрения автора почти не привлекают внимания исследователей. Наиболее интересно теоретические вопросы рассматривались в работах В. В. Виноградова – “О художественной прозе” (1930), “О языке художественной литературы” (1959), “Стилистика.

Диалог в пушкинской прозе был рассмотрен в свое время В. В. Виноградовым. В последние годы диалогами “Повестей Белкина” занимался В. В. Одинцов 2. Специального исследования диалога в романе “Капитанская дочка” нет. Вот почему необходимо остановиться на этой теме – правда, главным образом в плане выявления авторской позиции в диалоге.

Диалог есть органическая часть повествования, он связан с ним и в то же время занимает в нем особое место. Место это не всегда было одинаковым – диалог как элемент художественной прозы исторически развивался. Развитие шло по линии его усложнения, повышения роли в развертывании и раскрытии идейного содержания и конфликтов художественного произведения в целом.

Диалог в художественном прозаическом произведении обладает множеством функций, которые также формировались исторически. Он может служить чисто информативным целям – выяснять прошлое героя, предысторию событий, о которых ведется повествование, характеризовать действующих лиц и т. д. Диалог может способствовать развитию сюжета, создавать и раскрывать тайны и сложности отношений героев. Диалог, возникая непосредственно из повествования, в начальной стадии носил простейшие формы: обмен репликами, вопросы и ответы, автохарактеристики, рассказ о событиях, прерываемый репликами-вопросами другого участника диалога и т. д.

Художественное совершенствование прозы проявлялось наиболее отчетливо в усложнении и совершенствовании диалога. Наивысшего уровня он достиг в реалистической прозе. Тем самым Пушкин становится в начале нового этапа в развитии диалога. Реалистический характер человека – это сложная индивидуальность, личность со своим самосознанием. Ее отношения с другими лицами не нейтральны. Сюжетные перипетии часто ставят ее в конфликтные отношения с другими лицами.. Формируется новый его тип – диалог-спор, столкновение идей. Именно в подобном диалоге полно раскрывался характер, выявлялись убеждения, цели, стремления героев. Диалог начинал выражать главный идейный смысл произведения.

Усложнение структуры диалога, обогащение его новыми функциями не приводило к отказу от прежних, пусть примитивных форм – они продолжали использоваться и выполнять свою роль в произведении (информативность, . средство характеристики и т. д.). Так устанавливалась своеобразная иерархия диалогов. Центральное, ведущее место начинал занимать диалог-спор, диалог, в котором сталкивались две правды, два убеждения. Именно в этих диалогах и проявляла себя авторская позиция. Своего полного развития диалог пушкинской прозы – усложнение его структуры и формы выявления замысла автора – достиг в “Пиковой даме” и “Капитанской дочке”.

При этом надо учитывать, что диалог как и само содержание произведения – его сюжет, его идейная концепция, его характеры в конечном счете обусловливаются самой действительностью, ее противоречиями, ее конфликтами, которые именно реализм художественно исследует и воплощает всей внутренне связанной системой эстетических средств. В романе “Капитанская дочка” это проявляется особенно отчетливо.

М. Бахтин увидел, исследовал и описал у Достоевского. Но впервые она была создана Пушкиным в “Пиковой даме”. Исполненный экспрессии диалог Германна с графиней, который перешел в монолог (на все исступленные вопросы и просьбы Германна графиня отвечает молчанием),- есть действие, безумный, почти бредовый поступок, являющий впервые нам Германна таким, каков он есть на самом деле. Известно, как высоко ценил, как глубоко понимал Достоевский эту повесть Пушкина.

Открытое в “Пиковой даме” было развито в “Капитанской дочке” и наиболее полно раскрыто в диалогах Гринева с Пугачевым. Отказ Гринева признать Пугачева государем удивил мятежника. Создавалась ситуация, требовавшая действия: “Пугачев взглянул на меня быстро. “Так ты не веришь,- сказал он,- чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто не поп, тот батька”.

Сложность душевного состояния Пугачева, способность его быстро оценивать создавшееся положение и немедленно принимать решение великолепно и по-пушкински точно и емко передано просторечным выражением – “Ну, добро”. Он смело отказывается от игры в государя и переводит разговор в иной, серьезный уровень – исторический. Открывался новый Пугачев – обосновывающий свои действия философией истории, философией русского самозванства. Он называет только Гришку Отрепьева,- но это знак огромного явления. На Руси немало было самозванцев. Ведь игра в Петра Федоровича была обусловлена политической историей России. Его убили, а на престол беззаконно села вдова убитого, в то время как по закону царствовать должен был наследник – сын Петра III – Павел. По сути дела, самозванкой и была Екатерина II. Об этом нельзя было сказать, но в философии истории Пугачева и в его стремлении “заместить” Петра Федоровича данное политическое явление присутствует. Присяга Гринева Екатерине II в свете этой философии – фикция!

В философию истории Пугачева входит и высокая оценка человека (“А разве пет удачи удалому?”). Он сам предстает перед нами таким “удалым” человеком. Удалый, в его понимании, это свободный, чуждый рабской покорности человек, презирающий смирение и страх смерти мятежник, умеющий. дерзко идти навстречу поставленной цели.

Диалог в художественном прозаическом произведении

Другие сочинения по теме:

- Тема. развитие умений работать над текстом художественного произведения. Цели: формировать и развивать умения анализировать художественный текст; выявлять авторскую позицию по...

- Племянник Рамо (повесть-диалог Д. Дидро) “Племянник Рамо” (“Le Neveu de Rameau”, 1762-1779, опубл. на нем яз. 1805, на фр. яз....

- Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при диалоге Цели: учить различать прямую, косвенную речь и диалог; формировать...

- Достаточно напряженным является диалог между Иродом и Смертью – это своеобразное противостояние двух антидуховных сил, в котором каждая из сил...

- Характер – это наиболее актуальная проблема как в поэтическом так и в прозаическом мирах литературы. Характер литературного героя является неким...

- Историзм сочетается в реализме Пушкина с глубоким пониманием роли общественных различий. Историзм – это категория, заключающая в себе определенное методологическое...

- Шестов утверждал, что подробной биографии Чехова нет и быть не может: в биографиях нам сообщают все, кроме того, что нам...

- Виктор Гюго всей своей жизнью подтверждает верность собственным убеждением. Именно это принудило его покинуть Францию в 1851 году. В 1859...

- Как и все романтики, он использовал для усиления лирической темы стереотипы архаического эпоса: за теми стереотипами золотой век всегда лежит...

- Растет во дворе тополь. Когда и кем посажен? Неизвестно. Будто бы дерево, но и у него своя жизнь, свои интересы,...

- Автор романа “Имя розы” Умберто Эко – известный итальянский ученый и публицист. Умберто Эко отдал много сил изучению вопросов художественного...

- Недавно я побывал на выставке в художественном музее. Скажу сразу, выставка была не совсем обычной. Я не увидел прекрасных пейзажей...

- Ноготки. Ноготки (это народное название, а научное – календула) – однолетнее травянистое растение, 30-40 см высотой, с коротким густым опушением...

- В одиннадцатой главе романа “Мервые души” автор знакомит нас с биографией героя. Такое необычное построение книги имело свои основания. Сама...

Непрерывный диалог не должен быть слишком длинным, иначе это замедляет динамику произведения. Разговор героев подразумевает реальное течение времени, тогда как в целом сюжет развивается намного быстрее. Если продолжительный диалог все же необходим, то его следует разбавлять - например, описанием действий, эмоций героя и т.п.

Не засоряйте диалог фразами, не несущими полезной информации.

Девушки попрощались:

- До свидания!

- Всего хорошего!

- Очень рада была вас видеть!

- Приходите к нам в гости!

- Непременно придем. В прошлый раз нам очень у вас понравилось.

- Ну, право же, не стоит. Ну что ж, прощайте!

Можно было бы ограничиться одной фразой: «Девушки попрощались».

Аналогичная проблема - повторы одной и той же мысли:

Неужели так и сказала: уходи?

- Да, именно так.

- Я не могу поверить.

- Клянусь! Я тебе передал все слово в слово. Так и сказала: уходи.

- Я не верю. Ты, верно, что-то перепутал.

Исключения из этого правила, разумеется, могут быть, но все же следует помнить, что пустой диалог - это скучно, а скучное читатель пропускает.

Неестественность

Диалог должен звучать естественно. Не стоит употреблять в разговоре сложносочиненные предложения на пять строк или выражения, которые не используются в живой речи.

Тебе нужно регулярно поливать ростки, потому что иначе им неоткуда будет взять влагу, столь необходимую для их питания и полноценного развития.

Так не говорят. Предложение лучше перефразировать:

Не забывай поливать ростки, а то они засохнут.

Исключение из этого правила: герой нарочно пытается говорить по-книжному, и видно, что это не стилистическая ошибка, а авторская задумка.

Устаревшие выражения

Тысяча чертей! - воскликнул офис-менеджер, выключая компьютер. - Ах, будь я проклят, если я не отомщу этим канальям!

Чтобы проверить диалог на естественность звучания, читайте его вслух. Лишние слова будут резать ухо.

Несоответствие диалога ситуации или характеру героев

В романах новичков сплошь и рядом встречаются сцены, в которых злодеи в пылу битвы беседуют с героями о Добре и Зле - длинными предложениями с деепричастными оборотами.

Если вы думаете, что это нормально, попробуйте в течение пяти минут колотить подушку и одновременно пересказывать сказку о Колобке.

Получилось нечто связное? Снимаю шляпу.

Бегун сразу после марафона не может давать пространные интервью, пожарник в пылающем здании не станет просить: «Будьте любезны, Василий Иванович, подайте мне брандспойт!»

Перебор с атрибуцией

Иван взглянул в лицо Маше.

- Какая ты все-таки молодец, - сказал он.

- Если бы не ты, у меня бы ничего не получилось, - отозвалась она.

- Да брось, не стоит, - проговорил Иван.

Убираем «сказал он», «отозвалась она», «проговорил Иван» - и смысл не теряется. Читателю абсолютно понятно, кто что произнес.

Лишние наречия и прочие уточнения

Это нечестно! - всхлипнула девочка плаксиво.

В данном случае наречие дублирует смысл глагола. Слова «всхлипнула» вполне достаточно.

Еще хуже смотрятся штампы.

Сейчас я с тобой расправлюсь! - зловеще ухмыльнулся Император.

- Умоляю, отпустите меня! - душераздирающе закричала девушка, заламывая руки .

Однотипная атрибуция

- Не забудь купить сушек, - сказала бабушка, отсчитав ей деньги.

- А мне конфет! - сказал папа из-за двери.

Не стоит раз за разом повторять одинаковые атрибутивные глаголы, иначе внимание читателя зафиксируется именно на этих словах. Если вам сложно подобрать атрибутивный глагол, вставьте фразу, которая будет описывать действие героя, а потом - его реплику.

Я пошла в магазин, - сказала Маша.

Бабушка отсчитала ей деньги.

- Не забудь купить сушек.

- А мне конфет! - послышался папин голос из-за двери.

Говорящие глаголы и ярлыки

По возможности старайтесь не снабжать реплики героев излишне говорящими атрибутивными глаголами. Эмоции должны передаваться самой сутью сцены, а не приклеенными ярлыками.

Пример таких «накачанных стероидами» атрибутивных глаголов приводит Стивен Кинг в пособии «Как писать книги»:

Брось пушку, Аттерсон! - проскрежетал Джекил.

Целуй меня, целуй! - задохнулась Шайна.

Ты меня дразнишь! - отдернулся Билл.

Не следует также постоянно напоминать читателю: вот этот персонаж - негодяй, а вот этот - прекрасный принц. Когда негодяи «злорадно скалятся», а принцы «презрительно поднимают брови» - это верный признак того, что автор писал, «надменно игнорируя здравый смысл». Характеризовать героя должны его слова и поступки.

Длинный диалог из коротких предложений

Ты куда?

- В деревню.

- А что там?

- Ничего.

- А зачем?

- Надоело.

- Почему?

- Ты не поймешь.

Подобный диалог выключает образное мышление. Читатель начинает видеть не мысленную картинку, а буквы. Если односложное перекидывание словами абсолютно необходимо по сюжету, то его надо разбавлять описаниями.

Акцент и искажение речи

С передачей акцента и искажениями речи надо быть очень аккуратным. Если у читателя может хоть на миг возникнуть затруднение в прочтении фраз типа «’eволюция - это п’ек’асно», то лучше просто упомянуть, что герой картавит.

Употребление имени в диалоге

Здравствуй, Маша!

- Здравствуй, Петя! Как я рада тебя видеть!

Что неправильно? Во время разговора мы редко называем людей по имени, особенно если рядом никого нет. Поэтому данный диалог звучит фальшиво.

Пересказ чужих слов

Я встретил Машу. Она сказала: «Петя, почему ты не заходишь ко мне в гости?» - «Потому что мне некогда», - ответил я.

Старайтесь избегать прямой речи в прямой речи или передавайте чужие слова так, как они звучат в обыденном разговоре.

Сегодня Машу встретил. Она спросила, куда я пропал, а я соврал, что у меня нет времени.

Пересказ того, что герои и так знают

Ты же знаешь, пару лет назад орки напали на наши северные границы и сожгли пять городов. И тогда король Сигизмунд Пятнадцатый выделил триста тысяч воинов на боевых драконах…

- Да, эта битва недаром вошла в летописи. Помнишь, как они захватили Волшебный Камень Всезнания?

- Конечно, помню.

Некорректное использование иностранных выражений

Иностранцы в романах новичков нередко говорят на своем родном языке с дикими ошибками. Если вы не уверены, как правильно пишется фраза, проконсультируйтесь у профессионального переводчика или у носителя языка.

Перебор со сленгом и матом

Если ваш герой «ботает» исключительно «по фене», читатель может его «не догнать».

Мат в литературе допустим только в малых дозах и только к месту. Исключения - «авангардные» романы, выходящие тиражом в 500 экземпляров.

Помним, что никто нас не осудит за отсутствие ненормативной лексики, а вот растерять читателей из-за обилия мата вполне возможно.

Какими свойствами должен обладать хорошо прописанный диалог?

1. Он должен быть абсолютно необходим, то есть без него невозможно развитие сюжета или раскрытие личности того или иного героя. Пример - разговор Чичикова и Ноздрева (Н. Гоголь. «Мертвые души»).

2. Каждый из героев должен разговаривать на своем собственном языке. Его надо наделить любимыми словечками, заранее продумать, как он будет строить фразы, каков у него лексический запас, какой уровень грамотности и т.п. Этот прием позволит не только проговорить нужную по сюжету информацию, но и создать достоверный образ.

Нимфа, туды ее в качель, разве товар дает? - смутно молвил гробовой мастер. - Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб - он одного лесу сколько требует…

- Чего? - спросил Ипполит Матвеевич.Да вот «Нимфа»… Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я - фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб - огурчик, отборный, любительский…

И. Ильф и Е. Петров. «Двенадцать стульев»

При этом следует помнить, что герои не могут вести себя со всеми одинаково и разговаривать в одной манере и с королевой, и с портовым грузчиком.

3. Герои не должны беседовать в вакууме. Создайте вокруг них живой мир - с запахами, звуками, обстановкой, погодой, освещением и т.п.

Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на ее обнаженные до локтей холеные круглые руки. (Знаток и собиратель древних русских икон, изящный и сухой сложением человек с небольшими подстриженными усами, с живым взглядом, одетый как для тенниса.) Смотрит и говорит:

Кума, можно поцеловать руку? Не могу спокойно смотреть.

Руки в соку, - подставляет блестящий локоть.

Чуть коснувшись его губами, говорит с запинкой:

- Кума…

- Что, кум?

- Знаете, какая история: у одного человека сердце ушло из рук, и он сказал уму: прощай!

- Как это сердце ушло из рук?

- Это из Саади, кума. Был такой персидский поэт.И. Бунин. «Кума»

4. Пусть герои не только говорят, но и жестикулируют, передвигаются, гримасничают и т.п.

Ай-яй-яй! - воскликнул артист, - да неужели ж они думали, что это настоящие бумажки? Я не допускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно.

Буфетчик как-то криво и тоскливо оглянулся, но ничего не сказал.

- Неужели мошенники? - тревожно спросил у гостя маг, - неужели среди москвичей есть мошенники?

В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали все сомнения: да, среди москвичей есть мошенники.М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

5. Следите за тем, чтобы речь героев соответствовала месту, времени, настроению и индивидуальным особенностям героев. Если человек проснулся с похмелья, он вряд ли сможет шутить с девушками; если зэку-лесорубу упала на ногу кувалда, он не воскликнет: «Ай, как больно!»

6. Длина предложений в диалогах должна соотноситься со скоростью развития событий. В кризисных ситуациях человек говорит кратко; дома у камина может позволить себе цветистые обороты и поэтические сравнения.

«Говорящий человек» проявляет себя в речи диалогической и монологической. Диалоги (от др.-гр . dialogos -- разговор, беседа) и монологи (от др. -гр . monos -- один и logos -- слово, речь) составляют наиболее специфическое звено словесно-художественной образности 3 . Они являются своего рода связующим звеном между миром произведения и его речевой тканью. Рассматриваемые как акты поведения и как средоточие мысли, чувства, воли персонажа, они принадлежат предметному слою произведения; взятые же со стороны словесной ткани, составляют феномен художественной речи.

Диалоги и монологи обладают общим свойством. Это речевые образования, обнаруживающие и подчеркивающие свою субъективную принадлежность, свое «авторство» (индивидуальное и коллективное), так или иначе интонированные, запечатлевающие человеческий голос , что отличает их от документов, инструкций, научных формул и иного рода эмоционально нейтральных, безликих речевых единиц. Диалог слагается из высказываний разных лиц (как правило, двух) и осуществляет двустороннее общение людей. Здесь участники коммуникации постоянно меняются ролями, становясь на какое-то время (весьма малое) то говорящими (т.е. активными), то слушающими (т.е. пассивными). В ситуации диалога отдельные высказывания возникают мгновенно 4 . Каждая последующая реплика зависит от предыдущей, составляя отклик на нее. Диалог, как правило, осуществляется цепью лаконичных высказываний, именуемых репликами .

Диалоги могут быть ритуально строгими и этикетно упорядоченными. Обмен церемониальными репликами (которые при этом склонны разрастаться, уподобляясь монологам) характерен для исторически ранних обществ и для традиционных фольклорных и литературных жанров. Но наиболее полно и ярко диалогическая форма речи проявляется в атмосфере непринужденного контакта немногих людей, которые ощущают себя друг другу равными. Как неоднократно отмечали лингвисты, диалогическая речь исторически первична по отношению к монологической и составляет своего рода центр речевой деятельности.

Отсюда -- ответственная роль диалогов в художественной литературе. В драматических произведениях они доминируют безусловно, в эпических (повествовательных) тоже весьма значимы и порой занимают большую часть текста. Взаимоотношения персонажей вне их диалогов не могут быть выявлены сколько-нибудь конкретно и ярко.

В жизни, а потому и в литературе глубоко укоренен и монолог. Это -- развернутое, пространное высказывание, знаменующее активность одного из участников коммуникации или не включенное в межличностное общение. Различимы монологи обращенные и уединенные 8 . Первые включены в общение людей, но иначе, чем диалоги. Обращенные монологи определенным образом воздействуют на адресата, но ни в коей мере не требуют от него безотлагательного, сиюминутного речевого отклика. Здесь один из участников коммуникации активен (выступает в качестве непрерывно говорящего), все иные пассивны (остаются слушателями). При этом адресатом обращенного монолога может быть и отдельное лицо, и неограниченно большое число людей (публичные выступления политических деятелей, проповедников, судебных и митинговых ораторов, лекторов). Обращенные монологи (в отличие от реплик диалога) не ограничены в объеме, как правило, продуманы заранее и четко структурированы. Они могут воспроизводиться неоднократно (при полном сохранении смысла), в различных жизненных ситуациях. Для них в равной мере приемлемы и благоприятны как устная, так и письменная форма речи. единенные монологи -- это высказывания, осуществляемые человеком либо в одиночестве (буквальном), либо в психологической изоляции от окружающих. Таковы дневниковые записи, не ориентированные на читателя, а также «говорение» для себя самого: либо вслух, либо, что наблюдается гораздо чаще, «про себя». Уединенные монологи -- неотъемлемая грань человеческой жизни. По словам современного ученого, «думать -- значит прежде всего говорить с самим собой».

Монологическая речь составляет неотъемлемое звено литературных произведений. Высказывание в лирике -- это от начала и до конца монолог лирического героя. Эпическое произведение организуется принадлежащим повествователю-рассказчику монологом, к которому «подключаются» диалоги изображаемых лиц. «Монологический пласт» значим и в речи персонажей эпических и драматических жанров. Это и внутренняя речь в ее специфичности, вполне доступная повестям и романам (вспомним героев Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского), и условные «реплики в сторону» в пьесах.

Словесно-художественное произведение правомерно охарактеризовать как обращенный к читателю монолог автора. Монолог этот принципиально отличается от ораторских выступлений, публицистических статей, эссе, философских трактатов, где безусловно и необходимо доминирует прямое авторское слово. Он являет собой своеобразное надречевое образование -- как бы «сверхмонолог», компонентами которого служат диалоги и монологи изображаемых лиц.

Обращайте

внимание на детали. Теперь я хочу сказать о тех деталях, которые особенно

следует, как мне кажется, ценить сами по себе. Это детали, мелочи,

свидетельствующие о простых человеческих чувствах, о человечности. Они могут

быть и без людей – в пейзаже, в жизни животных, но чаще всего в отношениях между

людьми.

Древнерусские иконы очень «каноничны». Это

традиционное искусство. И тем ценнее в них все, что отступает от каноничности,

что дает выход человеческому отношению художника к изображаемому. В одной иконе

«Рождества Христова», где действие происходит в пещере для животных, изображена

маленькая овечка, которая лижет шейку другой овце – побольше. Может быть, это

дочь ласкается к матери? Эта деталь совсем не предусмотрена строгими

иконографическими нормами композиции «Рождества», поэтому она кажется особенно

трогательной. Среди очень «официального» – вдруг такая милая деталь…

В стенописях XVII века московской церкви в

Никитниках вдруг среди трафаретного пейзажа изображена молоденькая березка, да

такая «русская», трогательная, что сразу веришь, что художник умел ценить

русскую природу. Сохранились автобиографические произведения монахов Рильского

монастыря в Болгарии. Одна такая автобиография XIX века рассказывает жизнь

монаха, собиравшего пожертвования на монастырь. И он бывал в очень бедственных

положениях: иногда перед ним закрывались двери домов, его не пускали ночевать,

часто ему нечего было есть (из пожертвованных на монастырь денег себе он ничего

не брал) и т. д. И вот он восклицает в одном месте своих записок: «О, монастырь

мой, монастырь, как там тепло и сытно!» Заканчивается рассказ этого монаха

трафаретным проклятием тому, кто испортит книгу, исказит текст и прочее. Но

дальше он пишет: «Если я это пишу, то не подумайте обо мне плохо, что я злой и

дурной!» Правда, трогательно? Примите во внимание, что «проклятия» эти

неряшливому читателю и невнимательному переписчику были обычным трафаретом, так

заканчивались многие рукописи.

Принято было думать, что в Древней Руси

якобы плохо понимали красоту природы. Основывалось это мнение на том, что в

древнерусских произведениях редки подробные описания природы, нет пейзажей,

какие есть в новой литературе. Но вот что пишет митрополит Даниил в XVI веке:

«И аща хошеши прохладитися (то есть отдохнуть от работы. – Д. Л.) – изыди на

преддверие храмина твоея (твоего дома. – Д. Л.), и виждь небо, солнце, луну,

звезды, облака, ови высоци, ови же нижайше, и в сих прохлажайся».

Я не привожу примеры из произведений

общеизвестных, признанных за высокохудожественные. Сколько этих трогательных

человеческих эпизодов в «Войне и мире», особенно во всем том, что связано с

семьей Ростовых, или в «Капитанской дочке» Пушкина и в любом художественном

произведении. Не за них ли мы любим Диккенса, «Записки охотника» Тургенева,

чудесную «Траву-мураву» Федора Абрамова или «Мастера и Маргариту» Булгакова.

Человечность всегда была одним из важнейших явлений литературы – большой и

маленькой. Стоит искать эти проявления простых человеческих чувств и забот. Они

драгоценны. А особенно драгоценны они, когда их находишь в переписке, в

воспоминаниях, в документах. Есть, например, ряд документов, свидетельствующих

о том, как простые крестьяне уклонялись под разными предлогами от участия в

строительстве острога в Пустозерске, где узником должен был быть Аввакум. И это

решительно все, единодушно! Их увертки – почти детские, показывают в них

простых и добрых людей.

Старооскольская городская общественно-политическая газета

Старооскольская городская общественно-политическая газета Урок "три типа склонения имен существительных" Типы склонения существительных в русском

Урок "три типа склонения имен существительных" Типы склонения существительных в русском Основы теории максвелла для электромагнитного поля Электромагнитное поле максвелла

Основы теории максвелла для электромагнитного поля Электромагнитное поле максвелла Как происходит восстановление в очереди на улучшение жилищных условий после снятия Сняли с городской очереди

Как происходит восстановление в очереди на улучшение жилищных условий после снятия Сняли с городской очереди Действия при наступлении страхового случая по осаго Страховка осаго страховые случаи

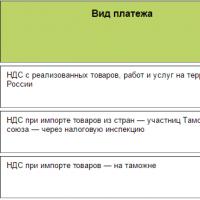

Действия при наступлении страхового случая по осаго Страховка осаго страховые случаи Порядок и сроки оплаты ндс Ндс за 4 квартал срок

Порядок и сроки оплаты ндс Ндс за 4 квартал срок Суп Велюте Дюбарри — Velouté Dubarry Салат дюбарри рецепт

Суп Велюте Дюбарри — Velouté Dubarry Салат дюбарри рецепт